Texte du magazine 'A Travers le monde' , sur une visite

du pénitencier de Guyane (bagnes de Kourou et des îles du salut)

en 1910

Text of magazine 'A Travers le Monde', about

a visit to the penitenciary of french guyana (penal colony of Kourou and Salut

Islands) in 1910

Au Pays des Bagnards --- Impressions Guyanaises---

Depuis que la relégation

est supprimée en Nouvelle-Calédonie, la Guyane française

a pris une importance nouvelle dans les questions pénitentiaires; le

pays est intéressant à connaître et l'article de notre correspondant

en montre les différents aspects au point de vue pénitencier

Le

paquebot qui nous laissa à la Martinique avait repris aussitôt

la route de France. C'est par un bateau annexe de la Compagnie Transatlantique

que les voyageurs à destination de la Guyane, sont transportés

de Fort-de-France à Cayenne. La première escale dans les Guyanes

est Demerara ou Georgetown, capitale de la Guyane anglaise, ville coquette et

plaisante comme les Anglais savent en créer dans leurs colonies et où

l'on jouit sous un climat assez clément de tous les perfectionnements

de notre civilisation moderne. Le lendemain l'annexe mouille en rade de Surinam

ou Paramaribo, chef-lieu de la Guyane néerlandaise et, après quelques

heures seulement, fait route sur Cayenne par la pleine mer.

Dix heures de navigation, puis peu à peu se dessine à l'horizon

une grande ligne grise, qui fait une séparation très nette entre

la mer du large, claire et brillante, et l'autre océan sale et triste,

qui est la mer de Cayenne. C'est la zone de mélange des eaux salées

avec la masse des grands fleuves de la côte américaine: Amazone,

Maroni, Mana, Oyapoc. Puis, à peine à huit ou dix milles, on longe

bientôt un rivage gris, monotone, bas, semé d'un peuple de palétuviers

rabougris et enchevêtrés, par derrière, on découvre

des plaines immenses, nues, sans aucun vestige d'habitation ni trace de civilisation,

Si loin qu'on puisse fouiller avec la lunette, on n'aperçoit pas une

cabane, pas la moindre fumée. On a l'impression que le morne et lourd

silence des solitudes doit régner sous ce ciel impassible, toujours brûlant,

jamais pur comme nos ciels de Provence.

Puis, en avant, à bâbord, de petites masses grises, chevelues de

cocotiers, se dessinent dans le lointain très basses; ce sont les îles

du Salut. A mesure qu'on se rapproche, on les distingue, on les divise et leurs

reliefs apparaissent. Elles forment un archipel de trois îlots qui sont

l'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. A l'opposé,

sur la côte, une agglomération de quelques cases derrière

un rideau de longs cocotiers et à l'embouchure d'une large rivière,

c'est la rivière de Kourou et le pénitencier des Roches.

Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de milles de Cayenne. L'abord

en est indiqué par trois rochers sinistres et nus, redoutés des

navigateurs. Le plus éloigné au large, porte une lanterne ou plutôt

un phare de faible puissance, que gardent constamment deux forçats, placés

là par l'administration pénitentiaire, qui leur fait envoyer tous

les quatre ou cinq jours, les vivres et l'eau douce qui leur sont nécessaires.

Depuis ces trois rochers, qui portent les noms de l'île Le Père,

l'île La Mère et l'Enfant Perdu, les fonds baissent de telle

sorte que les navires de fort tonnage sont obligés de mouiller à

près de deux milles du port, que l'on commence à distinguer dans

l'embouchure de la rivière de Cayenne. A marée haute seulement,

les navires de tonnage moyen peuvent arriver jusqu'à l'estuaire.

L'estuaire n'est pas large, le cadre en est triste et désolé;

les rives, très vaseuses, rendent le débarquement difficile, parfois

même périlleux. Le paysage plutôt laid dégage une

mélancolie qui vous serre le coeur. Il nous fallut, un jour que nous

étions arrivés par une chaloupe en plein jusant, nous faire remorquer

par des nègres, dans une pirogue, sur des centaines de mètres

de vase. Un appontement de madriers vermoulus et devenu depuis de nombreuses

années impraticable, profile sur la rive boueuse sa silhouette haute

et délabrée.

Cayenne, bâtie dans la verdure entre la rive droite de la rivière

et la mer, paraît par contraste presque séduisante. Une large et

vieille caserne sur un monticule que les habitants dénomment orgueilleusement

le fort Cépérou, fait face à la mer. Elle est aujourd'hui

presque inhabitée. Une compagnie formée d'éléments

indigènes et répartie entre le pénitencier des Iles du

Salut, celui plus important du Maroni, et Cayenne, constitue toute la garnison

militaire de la Guyane, et les forces que le Gouvernement met à la disposition

de l'administration pénitentiaire pour contenir plus de 6ooo forçats.

En arrière du Cépérou s'étend la ville aux maisons

lépreuses, alignées sur quelques rues droites qui convergent presque

toutes sur la grande place du Gouvernement, la place des Palmistes, remarquable

par la hauteur de ses palmiers immenses, dont les Cayennais sont, à juste

raison, très fiers. Quelques demeures de style colonial et le lourd édifice

du Gouvernement, sévère et d'un pauvre aspect, en forment tout

le cadre. L'insécurité et les abords peu praticables de son port,

unis aux dissensions politiques des quelques habitants, ont fait de Cayenne,

depuis quelques années, une ville désolée. L'administration

pénitentiaire n'y entretient plus de forçats que pour le service

de la voirie, de l'hôpital et de l'hôtel du Gouvernement. Çà

et là quelques libérés ont dressé des boutiques

mal achalandées. D'autres vendent des allumettes, des paniers au coin

des rues ou sur les marchés.

Un jour n'entendit-on pas deux d'entre eux tenir la conversation suivante, assez

piquante : " Comment fais-tu pour vendre tes paniers meilleur marché

que moi, à qui l'osier cependant ne coûte rien puisque je le vole?

- Eh bien, je vais plus loin encore et moi, je vole les paniers tout faits ".

On compte les colons qui tentèrent de fertiliser le sol spongieux des

savanes ; les seuls habitants aisés sont des commerçants heureux,

pour la plupart tenanciers de bazars ou de magasins universels, ou encore quelques

créoles enrichis par l'exploitation de bons placers. Les placers, qui

rapportent plus d'or qu'il n'en faut pour couvrir tous les frais d'exploitation,

du transport des vivres ou du matériel, sont aujourd'hui de plus en plus

rares. Dans le sous-sol des forêts, les alluvions de tous les fleuves

et bras de fleuves (les criques comme on les appelle là-bas) dans les

monts Tumuc-Humac d'où découlent toutes ces larges rivières

qui découpent la côte et enlisent la mer de leurs sables, il y

a de l'or, beaucoup d'or, mais les difficultés sans nombre d'une exploitation

un peu sérieuse ont découragé les plus belles énergies.

Néanmoins, beaucoup de créoles, qui gardent le souvenir des richesses

faites en quelques jours au Karsevenne ou à l'Innini, attendent et conservent

leur provision de mercure, prêts à se ruer sur le premier filon

praticable qu'on découvrira. Outre l'or, dont l'exportation se fait surtout

mystérieusement au grand bénéfice de quelques-uns et malgré

les rigueurs douanières, on retire encore de notre Guyane de la gomme

à balata, que de courageux industriels vont extraire en forêt de

l'arbre à balata, et l'essence de bois de rose, extraite par distillation

qui sert de base à beaucoup de nos parfums en usage dans la métropole.

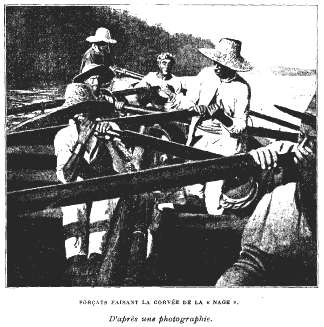

De Cayenne à Kourou, une goélette (une tapouille, comme disent

les gens du pays) nous transporte en dix heures. La mer fait rage sur cette

côte basse de Guyane, et les lames, poussées toute l'année

par les alizés du nord-est, déferlent furieusement contre les

bancs de vase qu'infestent les requins. Un homme qui tombe à la mer est

considéré comme perdu. Tout dernièrement encore, une forte

lame enlevait quatre personnes de la chaloupe, le Colonel Loubère, qui

fait le service entre Kourou et les Îles, et malgré les recherches

actives pratiquées sur le rivage par la grosse chaloupe à vapeur

de l'administration pénitentiaire le Maroni,on ne découvrit aucune

trace des quatre malheureux, dont le commandant Rémy qui dirigeait le

pénitencier des Iles du Salut.

C'est dans ces eaux chaudes et limoneuses de la côte et surtout à

l'embouchure des fleuves qu'abondent ces poissons volumineux mais de saveur

fade comme l'acoupa; le machoiran, dont la consommation est courante sur les

pénitenciers. Poisson et gibier composent invariablement le menu d'une

table de famille guyanaise ; les petits boeufs importés à grands

frais du Venezuela donnent une chair de peu de qualité et à des

prix de revient élevés. Peu de légumes, des tomates, de

la salade, des -patates poussent dans.les potagers, généralement

mal entretenus des pénitenciers. Aussi fait-on en Guyane un grand usage

des conserves de France.

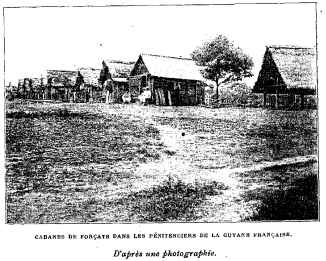

Le poste de Kourou où nous arrivons et qui se décompose en deux

parties : le village indigène à deux kilomètres dans la

savane, non loin de la rivière et le pénitencier des Roches sur

le bord de la mer avait été fondé en 1763 par Thibaut de

Chanvalon, Les treize mille infortunés colons qu'il avait eu l'audace

d'y conduire, y périrent. "Ces déserts, écrivait un

des rares survivants, ont été aussi fréquentés que

les jardins du Palais-Royal. Des dames en robe traînante, des messieurs

à plumets marchaient d'un pas léger jusqu'à l'anse et Kourou

offrit pendant un mois le coup d'oeil le plus galant et le plus magnifique...

Mais la peste commença ses ravages, les fièvres du pays s'y joignirent.

Au bout de dix mois, dix mille hommes périrent tant aux Islets qu'ici...

" A deux heures de canot en amont sur la rivière, se trouve le camp

de Pariakabo, dénommé autrefois le camp d'assouplissement.

On y avait en effet réuni un jour deux cents fortes têtes pour

la plupart apaches marseillais ou parisiens, remarqués par leur indiscipline

et leur mauvaise volonté. Le climat et l'alimentation précaire,

auxquels ils furent soumis en eurent facilement raison, puisque quatre d'entre

eux seulement en purent revenir. C'est parmi eux que succomba un apache parisien,

redouté bandit, dénommé Théo de Montparno, A Pariakabo

aujourd'hui, dans ce camp que la culture et le déboisement ont relativement

assaini, on récolte un peu de café qui pousse parfaitement sous

bois et dont la qualité égale celle du meilleur Martinique. Environ

cent forçats l'habitent; à la bouverie, qui est à quelques

minutes du camp, on obtient un peu de bétail laid, malingre, chétif.

Le chantier forestier de Gourdonville, plus en amont encore sur la rivière,

est une annexe de Kourou. On y exploite des bois merveilleux, mais dont on se

sert peu. Le climat y est néfaste et l'endroit mal réputé.

On y raconte qu'autrefois des surveillants en fête avaient assisté

au supplice d'un bagnard incorrigible, ligoté sur un nid de fourmis rouges.

Ces grosses fourmis, dites fourmis manioc, sont avec les reptiles et les moustiques

une des plus grandes plaies de la Guyane. Il n'est pas rare de voir en une nuit

des champs entiers dévastés par un régiment de ces redoutables

insectes. Nombreux sont aussi les exemples d'évadés, morts de

faim et de fièvre sous- la forêt ou tués par leurs camarades

ou des Indiens du voisinage, dont on retrouve un beau jour le squelette "préparé"

par les fourmis, dans la pose macabre où la mort l'avait laissé.

Un commandant de pénitencier qui était allé à 1a

chasse guidé par des Indiens Galibis raconte l'histoire suivante : après

avoir marché deux heures sous la forêt, il aperçut au pied

d'un grand hêtre moucheté, quelque chose, ou plutôt quelqu'un

qui lui parut être un relégué assis et dormant ; il était

reconnaissable à son costume de toile bleue ainsi qu'à son chapeau

de paille de pandanus et à sa musette qui gisait à terre. S'étant

approché, il vit. que le soi disant dormeur, adossé au tronc de

l'arbre, était un cadavre, mais un cadavre décapité. Un

objet blanc sur ses genoux repliés brillait au soleil, C'était

son crâne que des myriades de fourmis achevaient de polir en dévorant

les derniers lambeaux de chair qui y étaient encore attachés.

De Kourou, l'archipel des Iles du Salut, qui n'est guère qu'à

une heure de chaloupe, apparaît riant, frais, coquet avec le vert éclatant

de ses arbres, tranchant sur le fond rouge des rochers et du sol. Ces îles

furent ainsi baptisées à cause de l'enthousiasme immense qu'elles

suscitèrent parmi les neuf bâtiments de l'expédition Turgot-Chanvalon,

lorsqu'elles furent aperçues du large, pareilles à des bouquets

émergeant de l'onde, par cette pâle troupe d'émigrants,

exténués de souffrances et de privations. De ces îles, qui

pourraient être pour les habitants des Guyanes un lieu de villégiature

des plus agréables et des plus sains, on a fait un centre de déportation.

La plus grande, l'Ile Royale, possède une rade profonde et précieuse.

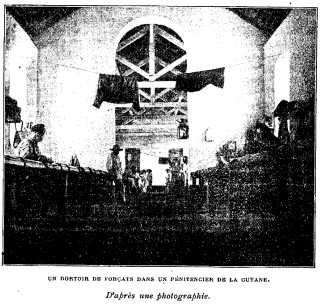

Elle est habituellement réservée aux forçats de la dernière

classe. Elle renferme, outre les professionnels de l'évasion, les virtuoses

du crime, les héros de cours d'assises.

Des Transportés,.ceux-là ne sont pas les plus malheureux, car

l'air est clément " aux îles " et les cases confortables.

Somme toute, malgré la nourriture insuffisante, on y meurt moins vite

qu'ailleurs. Cette sélection n'est-elle pas au détriment des petits

criminels, de ceux dont la condamnation passe presque inaperçue ? Ces

sujets de moindre importance, coupables de n'exciter ni curiosité, ni

intérêt, sont répartis dans les stations agricoles, ou forestières

des autres pénitenciers, tous plus insalubres. Là la mortalité

les fauchera sans que cela tire à conséquence, puisque nul journaliste

ne s'en occupera. Donc, au risque de paraître subversif, nous pouvons

dire qu'il y a souvent plus d'intérêt pour un mauvais sujet à

commettre un beau crime que de s'exposer à être pris pour un méfait

banal.

(A suivre.) L. M.

Impressions Guyanaises (fin).

L'Ile Royale possède sur son

plateau une terrasse d'où l'on peut surveiller tout l'horizon, puis, au

point culminant, un sémaphore à disques qui permet, lorsque le temps

est clair, de communiquer avec Kourou, qui est lui-même relié télégraphiquement

à Cayenne. Un vieux forçat, ancien notaire, remplit sur la terrasse

et au sémaphore le rôle de guetteur. Armé d'une longue lunette,

il passe ses journées à explorer le large. Aucune goélette

se détachant du rivage ne lui échappe. C'est un type, ce vieux bagnard,

que l'on rencontre toujours, depuis plus de dix ans sur le plateau, portant sur

le dos sa longue lunette en bandoulière à l'aide d'une simple ficelle.

C'est qu'alors il va " signaler ", entrant successivement chez tous

les fonctionnaires de quelque importance, pour leur annoncer d'un ton comique,

" Une goélette venant de Cayenne se dirige sur les Iles. Le gouverneur

est à bord. "Le sommet de l'Ile Royale est occupé

par les services hospitaliers, les habitations des fonctionnaires (directeurs,

médecins, surveillants) et la chapelle.

|

L. M.