DE CAYENNE AUX ANDES,

PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.

1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.

I

Je n'ai pas fini que je veux recommencer. — J'écris mon premier voyage en commençant le second. — Demerara; sauvages en ville — Cayenne; personne au rendez-vous. — Promenade à Surinam à la recherche d'un équipage. — Ville sous l'eau.— Le pied d'éléphant — Gymnote électrique. Retour dans le Maroni. — Apatou retrouve. — Doutes sur la fameuse lanterne du fulgor. — Au clair de la lune. — Vieilles gravures et vieilles poteries. — Grenouilles prises Pour des hommes. — Départ pour l'Oyapock.

Je ne suis pas arrivé au terme de mon premier voyage que j'ai déjà conçu le projet d'une deuxième exploration.

Après avoir parcouru le Maroni et le Yary, il faut, pour compléter ma carte, explorer la chaîne de partage des eaux entre l'Oyapock et 1'Amazone, et descendre le Parou, un des plus grands cours d'eau de la Guyane absolument inconnu des géographes.

Arrivé en France à la fin de décembre, 1877, j'obtiens un conge de convalescence de six mois pour anémie profonde. Apres trois mois de malaise, ma constitution se relève rapidement, et, sans avoir pris de quinine, les accès de fièvre deviennent très rares.

Je rédige rapidement mes rapports, fais dresser mes cartes, et le 7 juillet 1878 je m'embarque à Saint-Nazaire, à bord d'un vapeur de la Compagnie transatlantique.

La relation de mon voyage destinée au Tour du Monde n'étant pas terminée, je l'achève en route et l'expédie depuis la Guyane anglaise. Pendant mon séjour à Demerara je fais connaissance d'un voyageur anglais, E. im Thurn, qui me présente une bande d'Indiens Macusis qu'il vient de ramener du haut Essequibo.

Grâce à cet aimable collègue je puis me procurer un grand nombre d'objets ethnographiques et prendre la photographie de ces types qui sont absolument semblables aux Indiens Roucouyennes. Entre autres objets que je n'avais pas vus dans le Yary, je trouve des sarbacanes et des souliers. Les sarbacanes, qui sont absolument semblables à celles des Indiens du haut Amazone, servent à projeter de petites flèches empoisonnées par une espèce de curare que Schomburgk a vu fabriquer avec le strychnos toxifera. Les souliers, dont la semelle a entaillée dans une spathe de miritis, servent à protéger les pieds à travers des savanes où le sol est principalement compose de minerai de fer.

Le 28 juillet 1878 je débarque pour la quatrième fois sur le sol de la Guyane française.

Mes deux noirs, le brave Apatou aussi bien que le peureux Joseph, qui m'avaient accompagne au premier voyage, ne sont pas au rendez-vous. Je ne trouve que mon petit domestique hindou, Sababodi, que j'avais envoyé pour cause de maladie.

Mgr Emonet et le P. Kroenner, revenus mourants du pays des Bonis, ont définitivement renoncé aux voyages.

Devant l'impossibilité de recruter un seul homme d'équipage à Cayenne, je pars le 3 août pour Surinam ou Paramaribo, chef-lieu de la Guyane hollandaise.

Je ne suis pas tout à fait seul dans ce voyage; Sababodi, revêtu d'un turban et d'une ceinture rouge qu'il a choisis dans ma pacotille, me sert d'escorte.

En route je fais connaissance de deux Français qui ont abandonné le boulevard parisien pour le métier de chercheurs d'or. Nous descendons tous trois à l'unique hôtel de la capitale de la Guyane hollandaise.

Nous devons partager la seule chambre et le seul lit qui sont réservés aux voyageurs. Ayant une heureuse idée d'apporter chacun notre hamac, nous laissons le lit à la disposition des puces que nous ne voulons pas déranger.

Paramaribo est une petite ville proprette (je ne parle pas de l'hôtellerie), remarquable par ses maisons blanches et pointues, alignées dans un terrain plat, sur la rive gauche de la rivière de Surinam. On se demande pourquoi on a bâti cette ville sur un sol qui est au-dessous du niveau des grandes eaux; les Hollandais ont sans doute choisi ce terrain pour montrer leur talent à faire des digues, des jetées, à creuser des canaux d'irrigation.

Paramaribo, malgré sa mauvaise situation, jouit d'une salubrité qui ne cède en rien à celle de Cayenne, située pourtant sur un sol plus élevé, avec l'avantage d'être ventile par la brise de mer.

Les créoles de la colonie hollandaise sont très aimables pour les voyageurs ; je ne leur fais qu'un reproche, c'est d'avoir conservé, sous un soleil riant et une folle végétation, le caractère froid et mélancolique des peuples du Nord.

Une grande partie de la population blanche est composée d'Israélites. On dit qu'ils se sont portes en masse sur cette colonie plutôt que sur d'autres pour cause du peu d'aptitude qu'ils ont pour la navigation. C'est que la Guyane est la moins éloignée des possessions hollandaises. Les descendants hébreux paraissent supporter assez bien les climats chauds. Un médecin israélite qui nous a fait les honneurs de sa ville natale nous a présenté cinq frères ou sœurs et ses parents qui jouissaient d'une parfaite sauté.

Secondé par l'obligeance de M. le gouverneur Van Suypesteyn, j'espérais recruter un équipage de nègres Bosh ou Youcas provenant de la rivière Tapanahoni. Ces sauvages sont plus difficiles à conduire que les noirs élégants, aux souliers vernis, à la cravate rouge, qui se promènent sur le quai, mais au moins ont-ils l'avantage d'être très habiles à diriger les canots au milieu des chutes sans nombre des rivières de la Guyane. A défaut de nègres des bois, je choisis quatre noirs de la ville, non pas parmi les plus vertueux, car je n'ai pas de renseignements sur leur moralité, mais parmi les plus solides. Je les enrôle à raison de cinq francs par jour, tous frais payes.

En passant la revue de mon équipage je remarque que les noirs civilises marchent les pieds en dehors, tandis que les nègres Youcas et Bonis ont les pieds presque parallèles comme les sauvages de l'Amérique du Sud. Cette différence provient sans doute de la difficulté de progression dans la forêt : l'étroitesse des passages force souvent le marcheur à mettre le pied gauche sur la piste qu'il a frayée du pied droit. Les maîtres de danse et d’escrime qui marchent affreusement en dehors pourraient redresser leurs pieds en faisant des excursions dans les forêts vierges d'Amérique.

J'attends avec impatience une occasion pour retourner à la Guyane française. Je suis désolé d'apprendre que la goélette qui fait le service de la poste entre Paramaribo et le Maroni vient de se perdre corps et biens près de l'embouchure de la rivière de Surinam; heureusement le gouverneur à l'idée de remplacer ce voilier par un vapeur de guerre qui partira dans quelques jours. J'occupe mes loisirs visiter l'hôpital, la petite ménagerie du gouvernement, et à causer avec un ingénieur, M. Van Rosenvelt, qui faisait partie de la commission franco-hollandaise qui a remonte le Maroni en 1861. Cet aimable vieillard a supporte vaillamment près de trente alludes de séjour à la Guyane : il me donne des indications intéressantes sur le pays. Entre autres choses il me communique des reproductions de gravures qu'il a trouvées sur des roches de la rivière Correnthyne qui sert de limite entre les Guyanes anglaise et hollandaise. Une de ces gravures représente la tête d'un chef recouverte d'une couronne de plumes.

A l'hôpital je suis frappe du grand nombre d'éléphantiasis que l’on remarque chez les noirs, les mulâtres et quelquefois chez des blancs. On sait que cette maladie est caractérisée par un développement prodigieux du tissu cellulaire qui donne au pied la forme et l'aspect d'un pied d'éléphant. De là son nom.

Cette infirmité étant incurable, les jeunes personnes préfèrent l'amputation à la conservation d'un membre hideux et presque inutile à la marche.

En visitant l'hôpital je vois une jeune et jolie mulâtresse

qui sollicite une amputation de la cuisse.

Je lui fais observer que l'opération est très dangereuse; elle nous montre alors

un grand linge blanc qu'elle apporte sous le bras. C'est un linceul pour l’ensevelir

en cas d'insuccès. Il est à noter que le mal s'arrête court après l'ablation,

et que la plaie souvent pratiquée au milieu de tissus déjà malades guérit souvent

par première intention.

Nous avons su depuis que cette malheureuse jeune fille avait pu marcher avec

un appareil de prothèse dix jours après l'amputation.

J'ai beaucoup de plaisir à observer la petite ménagerie

que M. Van Suypesteyn entretient dans le jardin du gouvernement. Le jeune Sababodi

passe son temps à imiter le cri du hoco, de l'agami qui se promènent en liberté

dans un petit parc. Un jour, le gardien nous montre un poisson noir ayant la

forme d'une anguille qui court en serpentant dans un petit vivier.

Je reconnais un gymnote électrique, mais Sababodi qui n'en a jamais vu se laisse

prendre au piège que le cicérone hollandais présente aux visiteurs; ayant touché

l'animal avec une baguette de fusil en fer, il éprouve une secousse qui le fait

tomber à la renverse.

Le 10 août j'embarque à bord de l'aviso de guerre qui se dirige sur le Maroni. Le trajet entre Paramaribo et Saint-Laurent du Maroni pourrait se faire en douze heures, mais, le navire devant faire de l'hydrographie, nous restons quatre jours en route. Il est inutile de dire que malgré l'accueil sympathique des officiers je ne m'amuse pas beaucoup à voir faire des sondages pendant trois jours en vue de la bouche du Maroni.

Les Hollandais ont intérêt à bien connaître cette partie de la côte parce que les navires arrivant d'Europe pour Surinam sont obliges d'atterrir en cette région. C'est que toute la cote des Guyanes anglaise et hollandaise est si basse que le navigateur n'y trouve pas un seul point de repère pour reconnaître sa position depuis la haute mer.

En débarquant au pénitencier de Saint-Laurent j'apprends

qu'Apatou est arrivé depuis quelques jours, mais il est malade à l'hôpital

pour une maladie interne et une plaie du pied qu'il a contractée en descendant

le Maroni.

Il est découragé et ne manifeste pas grande envie de s'aventurer dans une nouvelle

expédition. Par contre, sa soeur, une belle enfant du plus beau noir, veut m'accompagner

à tout prix.

Enfin l'amour des voyages revient chez mon ancien compagnon

en même temps que la santé; il se décide, mais à une condition, c'est que je

le conduirai en France après mon voyage : Tu as vu mon pays, me dit-il, je veux

voir le tien.

Malheureusement je ne puis emmener sa soeur de peur de jeter une pomme de discorde

dans mon camp.

Je console la belle Ayouba en lui offrant un joli collier de corail que je m'étais

procure à son intention à l'Exposition universelle de 1878.

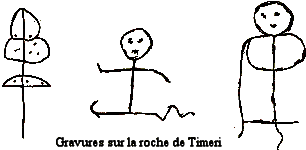

Pendant qu'Apatou achève de se guérir je vais faire une excursion à la recherche d'une roche granitique qu'on dit couverte de gravures faites par les anciens habitants du Maroni.

Je fais cette excursion avec deux collègues de la marine

française et un négociant, M. Tollinche, qui habite le Maroni depuis de très

longues années, et veut bien nous servir de guide pour rechercher une roche

que de nombreux officiers sont allés voir sans jamais la trouver.

Partis vers trois heures de l'après-midi, nous arrivons vers sept heures du

soir à l’île Portal, qui est habitée par les quatre frères Bard depuis une vingtaine

d'années.

Apres un repas copieux, nous restons à causer et à fumer,

jusque vers onze heures du soir en attendant la marée descendants. La conversation

de l’aîné des frères Bard est particulièrement intéressante parce qu'en outre

de l'agriculture il s'occupe de faire des collections scientifiques qu'il s'empresse

de nous montrer.

Il nous fait voir une belle collection de papillons

et quelques autres insectes curieux parmi lesquels je cite le fulgor porte-lanterne,

trouvé pour la première fois dans 1'Oyapock par une intrépide Hollandaise, Mlle

de Merian, qui a paye de la vie son amour pour la science. Elle a raconte que

cet insecte donne une lumière suffisante pour permettre de dessiner.

Ce fait a été mis en doute pendant ces dernières années par un certain nombre

de voyageurs.

Les frères Bard, pas plus que nous-même, n'ont jamais eu l'occasion de

vérifier l'assertion de Mlle de Merian [1].

Nous nous mettons en route vers onze heures du soir.

La lune est pleine, le ciel est d'une sérénité parfaite, un de mes collègues

entonne une chanson et nous voguons gaiement sur les eaux calmes de ce beau

fleuve.

A minuit nous apercevons à la hauteur de l'île Portal, et tout prés de la rive

hollandaise, une roche granitique mamelonnée qui émerge d'une hauteur d'environ

un mètre cinquante. Sautant à terre le premier, je mets la main sur une excavation

qui n'est autre qu'un polissoir où les anciens aiguisaient leurs haches de pierre.

Au même moment, Saba, joyeux, reconnaît des traits graves dans la roche. Nous

apercevons bientôt deux autres gravures qui représentent l'une un homme, l'autre

un animal fantastique.

Ces dessins, ou plutôt ces ébauches enfantines,

sont creusées dans la roche à une profondeur d'un centimètre sur une longueur

de plus d'un mètre.

Nous mettant tous l'oeuvre, nous prenons rapidement le moulage de ces empreintes,

et, satisfaits de notre résultat, nous soupons sur cette roche que les Galibis

appellent Tineri.

Nous arrivons à midi très fatigués, mais enchantés de

cette promenade nocturne qui n'avait pas été sans résultat pour la science.

M. Melinon, directeur du pénitencier de Saint-Laurent, m'offre un débris de

poterie sur lequel on reconnaît l’image grossière d'un saurien. Cet objet, trouve

à une profondeur de plus d'un mètre dans un petit affluent de la crique Siparini,

à cote d'une hache en pierre qui m'est également donnée par un collègue, est

peut-être aussi ancien que les gravures que nous venons d'examiner.

Le géologue Brown, qui a trouve un grand nombre de gravures

sur les roches de l'Essequibo et du Correnthyne, les considère comme les vestiges

d'une civilisation beaucoup plus avancée que celles des Indiens actuels.

Nous ne partageons pas cette manière de voir, puisque une étude comparative

entre les dessins anciens et modernes des indigènes de la Guyane ne nous permet

pas de constater de différence.

Les dessins de grenouilles que Brown a trouves dans 1'Essequibo

ne sont autres que des images humaines telles que les Galibis, les Roucouyennes

et les Oyampys en représentent journellement sur leurs pagaras, leurs poteries

ou sur leur peau.

Nous avons cru nous-même, en examinant ces figures aux jambes et aux bras écartes,

qu'il s'agissait de grenouilles, mais les Indiens nous ont tous dit que c'était

leur manière de représenter l'homme.

On se demande quels ont été les instruments qui ont servi à l'exécution de ces

gravures. Brown pense qu'ils ont employé des stylets de fer ou la pointe d'un

bâton trempée dans le sable mouille.

Nous croyons que ces dessins ont été exécutes de la même

façon que les polissoirs qui se trouvaient à côté. C'est simplement par le frottement

de pierre contre pierre.

On doit se faire une autre question :

Quelle est la signification de ces dessins ?

Il y a lieu de supposer qu'ils ont été exécutés avec une intention religieuse.

Les Indiens actuels ne partent jamais en voyage ou en guerre sans se couvrir

le corps de peintures qui ont pour but, disent-ils, de chasser les diables qui

pourraient les faire mourir.

Ces peintures étant absolument semblables à ces anciennes gravures, on peut

croire que les unes et les autres ont la même signification.

Avant de partir pour Cayenne je fais encore une excursion

chez les Indiens Galibis dans le but de faire des études anthropologiques et

ethnographiques.

Je remarque que ces indigènes de la côte ressemblent à s'y méprendre à tous

les Indiens que nous avons rencontrés dans les Guyanes française, hollandaise,

anglaise et brésilienne.

Je m'embarque le 15 avril à bord d'un aviso français qui me conduit à Cayenne

avec mon équipage et deux jolies pirogues fabriquées par les négres Bonis.

Arrive à Cayenne j'apprends que le gouverneur va faire une excursion dans l'Oyapock dans cinq ou six jours; c'est juste le temps nécessaire pour faire mes préparatifs de départ et permettre à Apatou d'achever sa guérison. Sur ces entrefaites je vois arriver le noir Joseph et son beau-frère qui viennent m'offrir leurs services, mais je suis oblige de les refuser parce qu'ils ont l'audace de me demander une solde de cinq cents francs par mois.

Je m'occupe de mes derniers achats, je fais calfater mes pirogues et je m'embarque le 21 avec M. le gouverneur Huart, M. le directeur de l'intérieur Quintrio et plusieurs autorités du pays qui se montrent très sympathiques au succès de ma mission.

II

Nom trompeur d'une montagne. — Hiéroglyphes indiens pris pour tin monument de la conquête. —Salut de la nature. — Pas d'entrain — Loin du faste et des grandeurs. — Dieu au milieu de ses oeuvres. — En route! — Le malheur de l'un sert à l'autre. — Première nuit en campagne. — Bales dans les tours d'eau de la Guyane. — Les avant-coureurs des chutes. — Une ruine historique. — Jacques ou le Robinson français. — Le pataoua des Indiens Oyampys. — Un astre qui nous persécute. — Une prouesse de chasse. — Divers modes de sépulture. — Une terrible épreuve des jeunes piays. — Bacoves.

Le 22 au matin nous apercevons la montagne d'Argent,

ainsi nommée parce qu'on y voit en abondance un arbre à tige fistuleuse appelé

bois canon, dont l'écorce et les feuilles ont des reflets blanc argenté.

Cette éminence, connue de tons les navigateurs français parce qu'elle est un

point de repère excellent pour atterrir, était naguère occupée par une colonie

pénitentiaire qui produisait un café très reputé.

Une soeur de Cayenne à qui j'ai montre les gravures des anciens Indiens du Maroni

m'a dit avoir trouvé des dessins semblables sur des roches de la montagne d'Argent.

C'est sans doute une de ces pierres qui a si fort intrigue les Portugais lorsqu'ils cherchaient des arguments pour faire valoir leurs droits sur le territoire compris entre l'Amazone et l'Oyapock.

Nous doublons bientôt la terre basse du cap d'orange

et nous entrons dans l'Oyapock.

La nature semble avoir fait des frais pour nous recevoir.

Des milliers d'aigrettes au plumage blanc et au panache de colonel, des ibis

rouge de feu, se déplacent devant le navire. Plus loin, ce sont des compagnies

de ravissantes perruches vertes qui traversent la rivière.

Nous échouons en remontant le fleuve, et pourtant le

capitaine du navire, M. Cony, est l'auteur d'un travail hydrographique depuis

la bouche jusqu'au pénitencier de Saint-Georges; c'est que le pilote nous fait

passer en dehors du chenal sous prétexte qu'un banc de sable s'est déplace depuis

les derniers sondages.

Cette erreur qui nous fait perdre un jour donne aux officiers l'occasion d'aller

tirer des perruches postes sur des arbres le long des rives.

Je reste à bord ainsi qu'Apatou. Mon compagnon, qui n'est pas encore complètement guéri, ne montre pas beaucoup d'entrain; il est inquiet, non seulement sur sa santé, mais sur l'attitude que vont prendre avec nous les Indiens Oyampys qui ont fait longtemps la guerre avec les gens de sa tribu. Pour ma part, je ne suis pas sans inquiétude sur le succès de ma mission ; c'est qu'un de mes collègues que je viens de voir à Cayenne m'a raconte que ce fleuve était très malsain en ce moment ; huit jours d'excursion dans le bas de la rivière l'ont rendu si malade, lui et deux gendarmes qui l'accompagnaient, qu'ils sont arrives à Cayenne dans un état d'anémie profonde après une absence qui n'avait pas duré plus de quinze jours.

Je ne saurais prendre assez de précautions pour éviter

cette affreuse fièvre qui menace de renverser tous mes projets. La connaissance

du danger me rend beaucoup moins audacieux qu'à mon premier voyage.

Nous arrivons devant le pénitencier de Saint-Georges le 24 août dans l'après-midi.

Le navire à peine mouillé, nous recevons une visite du R. P. Ledhui. C'est un

missionnaire simple, modeste, qu'on trouve dans tons les postes dangereux.

J'ai fait sa connaissance dans l'épidémie de fièvre jaune des lies du Salut,

et nous le retrouvons ici parce que le curé vient de succomber à la fièvre.

Le Père Dur-à-cuire, c'est ainsi que l'appellent les soldats, n'a ni

vin ni pain dans son presbytère, ou plutôt dans la hutte qui lui sert d'abri;

il vit de couac, de Poisson et de gibier comme ses humbles paroissiens.

Le lendemain nous assistons à une messe militaire dans

une église en chaume ouverte aux oiseaux qui viennent gazouiller autour de l'autel.

Ce temple au milieu des bois parait plus imposant que la plus élégante cathédrale

d'une grande ville.

Dans l'après-midi je fais débarquer les bagages et les pirogues et je tache de compléter un équipage, mais je me heurte à un contretemps désagréable : un chercheur d'or de Cayenne vient d'enrôler tous les hommes valides pour établir un placer dans le cirque Sikini.

Pendant qu'Apatou arrange les pirogues, je descends la

rivière pour aller m'entendre avec ce mineur.

Je le trouve occupe à réparer un canot qu'il a brisé quelques jours auparavant

en essayant de franchir la première chute. M. Bugeat ne peut me céder aucun

de ses hommes parce qu'il a besoin d'un grand nombre de bras pour lutter contre

la violence du courant; enfin, après avoir couru toute la journée, allant de

case en case à la recherche de pagayeurs, je trouve un vieillard et deux jeunes

Indiens que j'engage séance tenante et ramène à Saint-Georges avec moi.

Je fais un dîner d'adieu avec les officiers de l'aviso qui ont été pour moi

d'une amabilité parfaite. Nous buvons ensemble quelques bouteilles d'un vin

généreux qui m'ont été gracieusement envoyées par M. Guido Cora, directeur du

Cosmos de Turin.

Je dois partir le 26 au matin, mais voila que tous mes

hommes, Indiens et noirs, à l'exception des fidèles Apatou et Sababodi, sont

dans un tel état d'ivresse qu'il m'est impossible d'en rien faire.

Les deux jeunes Indiens ayant reçu quelques avances viennent de se sauver. Afin

de ne pas perdre le troisième je me décide à me mettre en route à quatre heures

du soir.

Pour entraîner mes hommes je fais tirer plusieurs coups de fusil en quittant

la jetée, et Apatou se met à chanter.

A quatre heures et demie nous rencontrons une pirogue

qui navigue vent arrière. La mature et la voilure sont composées de feuilles

de palmier disposées en éventail.

Une heure après, le patron nous indique prés de la rive gauche, dans un coude

de la rivière, des roches cachées sous l'eau sur lesquelles s'est perdu le vapeur

Eridan. Ce navire de guerre construit en fer s'étant ouvert la coque

contre ces roches a coulé à fond dans l'espace de quelques minutes.

Ce naufrage, qui a causé la disgrâce d'un gouverneur, a été une bonne fortune

pour les Indiens Oyampys; ils se sont servis de la carcasse pour faire des harpons.

Auparavant ils étaient obliges, comme les Roucouyennes, de se servir d'un os

taille en pointe (généralement un éclat de radius de couata) qu'ils attachaient

avec une ficelle goudronnée à l'extrémité d'un bois dur de manière à former

un crochet.

A la tombée de la nuit nous arrivons à une petite Ile

appelée Platnaré, on nous nous arrêtons pour coucher. La se trouve une petite

hutte on vivent quelques Indiens civilises. Ces gens n'ayant aucune nourriture

à nous procurer, nous commençons à attaquer nos conserves.

Apres un repas de boeuf sale arrose d'un coup de tafia, nous allons nous étendre

dans nos hamacs accrochés au poteau qui supporte la toiture. Je me console des

ennuis de la journée en fumant quelques cigarettes.

Le 27, je fais distribuer une ration de café à tout mon

équipage et nous nous mettons en route au lever du soleil.

Laissant le grand canot voguer tout soul, je vais reconnaître l'embouchure de

la crique Platnaré qui est un affluent de droite de l'Oyapock, navigable, dit-on,

à deux jours de canotage.

Une demi-heure après je découvre sur la même rive une

crique appelée Siparini, navigable à une demi-journée.

Nous devons remarquer que ce nom désigne un grand nombre de cours d'eau de la

Guyane. Il y a une crique Siparini dans le bas Maroni, une autre dans 1'Essequibo.

Dans la langue de tous les indigènes sipari signifie raie. Ce poisson,

qui est un objet de terreur pour les canotiers à cause des piqûres qu'il détermine,

est commun dans tons les cours d'eau appelées Siparini.

L'explorateur doit s'attacher à conserver les noms géographiques des indigènes, puisqu'ils ont toujours une signification.

Nous avançons lentement parce que nos canots sont trop

chargés et que mes noirs de Surinam savent à peine l'usage de la pagaye. Apatou

commande la grande pirogue, ayant avec lui trois négres et Saba.

L'embarcation que je monte, faite d'un petit tronc d'arbre ayant cinq mètres

de long sur soixante-quinze centimètres de large, devrait marcher très vite;

mais le vieil Indien qui me sert de patron n'a pas de force et le négre Stuart

qui est à l'avant fait son apprentissage de canotier. Ne sachant pas mesurer

ses coups de pagaye, il m'envoie à chaque instant de l'eau à la figure et sur

mes cahiers de notes.

Depuis le départ de Saint-Georges nous voyons les rives s'élever graduellement.

D'autre part des Iles nombreuses interceptent la rivière ; c'est autant de signes

qui prouvent que nous allons rencontrer des chutes.

Vers huit heures nous passons devant la petite île de Casfésoca sur laquelle s'élève une vieille tourelle qui serait effondrée depuis longtemps si elle n'était soutenue par des arbres et des lianes qui masquent complètement les pierres. Ce fort était occupe autrefois par un petit poste de soldats charges de défendre le bas Oyapock contre les négres Bonis, que l'on redoutait beaucoup à cause de la réputation guerrière qu'ils avaient acquise dans leurs luttes avec le pays de Surinam.

C'est la qu'un officier français à fait massacrer des hommes sans armes et des femmes de la tribu des Bonis qui venaient avec des intentions pacifiques.

Je console le fidèle Apatou, qui éprouve un sentiment de rage à la vue de cette tourelle, en lui disant que l'officier qui commandait le poste a été mis en disgrâce.

A la hauteur de cette île les rives forment des montagnes

élevées de cent cinquante mètres. C'est une petite chaîne parallèle à la cote

que l'Oyapock à du déchirer pour se frayer un passage.

Le noyau de la montagne étant forme de granit,le fleuve n'a pu le détruire complètement,

et son lit reste parsemé de grandes roches sur lesquelles l'eau court en formant

des rapides et des sauts.

C'est au milieu de la première chute de l'Oyapock que

se trouve une petite île qui a été habitée pendant de longues années par un

soldat du maréchal de Villars blesse à Malplaquet : il y menait la vie solitaire

d'un Robinson.

Cet homme était centenaire lorsqu'il fut rencontré par le célèbre Malouet, gouverneur

de la colonie.

L'île qu'habitait Jacques est appelée par les indigènes

actuels Ile Acajou, du nom d'un fruit jaune acide (anacardium occidentals),

qui est certainement originaire de l'Amérique du Sud, puisque les navigateurs

de l'époque de la conquête et les explorateurs modernes l'ont trouvé chez tous

les sauvages.

L'île Acajou est un point délicieux on les indigènes avaient l'habitude de passer

la nuit. On trouve sur les roches des rainures et des cavités ovalaires qui

ne sont autres que des polissoirs où les Oyampys aiguisaient leurs haches de

pierre.

Je conseille aux amateurs de belle nature de venir passer une nuit dans cette

Ile.

Le saut Robinson est l’équivalent d'Hermina qui commence la série des chutes et des rapides du Maroni.

Il est à remarquer que toutes les rivières des Guyanes

française, hollandaise et anglaise ne sont pas navigables en vapeur au delà

de quatre-vingts à cent kilomètres.

Elles sont interceptées par des roches granitiques qui ne permettent la navigation

qu'en embarcations légères sans quille ni gouvernail.

Un peu en amont du saut nous trouvons sur la rive gauche un petit affluent appelé Courmouri, qui signifie bambou. Les Indiens prenant la partie pour le tout désignent également par ce nom leurs flèches, terminé es par un morceau de bambou taille en lame de couteau, et avec lesquelles ils tuent le jaguar, le cabiai et même le tapir qui est pourtant un pachyderme.

Mes hommes éprouvent quelques difficultés à monter le

grand canot, mais M. Bugeat que nous avons la chance de rencontrer met son équipage

à ma disposition.

Dix hommes halant de toutes leurs forces sur une corde amarrée à l'avant le

font glisser avec rapidité sur les grandes roches mamelonnées qui barrent le

passage.

Un petit accident donne un peu de gaieté à mon équipage. Le noir Hopou, qui ne sait pas nager,ayant glissé sur une roche, est tombe au milieu du courant. Apatou qui l'aperçoit lui jette une corde et le retire comme un gros poisson suspendu à une ligne. Il a un air si piteux que tout mon équipage est pris d'un fou rire.

Nous déjeunons à l'île Acajou et continuons à passer

les sauts. Le soir nous campons sur des roches granitiques mamelonnées attenant

à la rive droite. Les noirs de Surinam qui sont fort irascibles se plaignent

amèrement de ce que je les fais toucher sur une roche ou il est impossible de

suspendre les hamacs, mais Apatou et le vieil Indien arrivent bientôt avec trois

arbres qu'ils ont ébranchés. Ils les amarrent par le sommet et les dressent

en faisceaux. Ces trois pieux ferment un triangle isocèle dont chaque coté peut

être occupe par un hamac.

Cet appareil employé journellement par les Oyampys s'appelle pataoua. Les

Indiens, qui sont pourtant fort paresseux, ne manquent jamais de le disposer

tous les soirs. C'est un surcroît de travail en arrivant au campement, mais

on évite ainsi toutes les bêtes qui sont capables d'incommoder le voyageur.

Apres avoir fait mes observations astronomiques je prends

un bain délicieux et partage mon dîner avec M. Bugeat.

Ne manquant de rien, nous buvons d'excellent vin, nous prenons d'excellent café

et voire même des liqueurs.

Apres ce repas nous allons fumer de bons cigares dans nos hamacs suspendus au

pataoua.

Nous avons bien soin de tourner le dos à la lune dont

les reflets argentes fatiguent la vue.

Les créoles de la Guyane, M. Bugeat est du nombre, redoutent autant les effets

de la lune que ceux du soleil; c'est pour cela que les bonnes d'enfants ne circulent

jamais le soir dans les rues de Cayenne sans tenir un large parapluie au-dessus

de la tête du nourrisson.

Je me réveille de mauvaise humeur au milieu de la nuit; c'est que cette affreuse

lune qui a marche quelques heures vient nous agacer la vue. Nous sommes obliges

de nous lever pour lui tourner le dos.

III

Mots français dérivant de l'oyampys. — Ancienne mission de Saint-Paul. — Un bal d'oiseaux. — Détail de toilette du singe hurleur — Son incapacité de faire des duos à lui tout seul. — Guérison du bégaiement. — Quelques mots sur les plantes — l'ordre du jour, le conguerecou et le carapa. — La saison des pluies se prolonge. — Un tamouchy de la tribu des Oyampys. — Costumes. — Vanitas vanitatum, amnia vanitas. — Le bois des arcs et la Ole du Paria.

28 août. — Dans la journée nous passons devant un affluent de droite assez important appelé Koricour.

Les rapides et les chutes se succèdent sans interruption; je suis forcé de descendre souvent sur les roches pour alléger mon embarcation. C'est une occasion pour Masser mes jambes engourdies et prendre des hauteurs de soleil avec mon théodolite; malheureusement la saison des pluies n'est pas complètement finie, et comme l'astre n'apparaît que par intervalles, il m'arrive des contretemps très désagréables.

Souvent il disparaît sous un gros nuage juste au moment on je mets dans la lunette. C'est une perte de travail d'un quart d'heure pour sortir mon instrument, le niveler et le rentrer.

Nous campons sur une Ile située au milieu du saut Nourououaca, célèbre par la mort d'un colon français,le comte de Bagotte, qui s'y est noyé en descendant le fleuve.

Nous sommes en face de la crique Aramontabo, affluent de gauche qui est navigable à plusieurs jours.

En arrivant à terre Sababodi me montre un animal qui est presque de la grosseur de la tête d'un enfant.

C'est le fameux crapaud géant que je vais tuer pour l'examiner à mon aise.

M'approchant pour ramasser ma proie, je sens une odeur qui me fait quitter la place au plus vite. Mon gibier qui paraissait prêt à sauter à l'eau à la moindre alerte est mort depuis quelques jours. Plusieurs trous à la peau ont laisse sortir les gaz qui gonflaient son abdomen et le faisaient paraître encore plus gros qu'il n'était en réalité.

Telle est la première impression de chasse. A mon voyage de 1877 je n'avais pas même emporte de fusil, mais cette fois j'ai l'intention de chasser, sinon pour mon plaisir, au moins pour subvenir l'alimentation.

Vers neuf heures nous arrivons à une île pittoresque occupée par deux huttes d'Indiens Oyampys.

J'apprends qu'elles viennent d'être abandonnées à la suite d'une épidémie qui a détruit la moitie des habitants. Mon patron, redoutant une maladie contagieuse, ne vent pas descendre à terre, mais le reste de l’equipage saute sur la rive. Les Indiens Oyampys ne brillent pas leurs morts comme les Roucouyennes, ils les enterrent dans un trou très profond, mais n'ayant pas plus d'un mètre de longueur. Le cadavre est place verticalement, les jambes, les bras et la tête fléchis comme le foetus dans le sein maternel.

Quelquefois ils le laissent se décomposer dans le bois, et ce n'est qu'au bout d'une année qu'ils ensevelissent les os dans un grand pot d'argile. Mgr Emonet m'a fait présent d'un de ces vases funéraires. La sépulture est toujours tardive chez les Indiens non civilises ; les Galibis conservent leurs morts pendant une semaine. Le cadavre est couche dans un hamac,au-dessous duquel se trouve un grand vase servant à recueillir le liquide qui s'écoule des chairs en décomposition, et, chose horrible à dire, qui pourtant a été vue par des négres Bonis, les futurs piays, c'est-à-dire les étudiants en médecine, sont obliges de prouver leur force de caractère en buvant une macération de feuilles de tabac et d'une Plante appelée quinquina, à laquelle on ajoute quelques gouttes de sanie cadavérique.

Mes hommes cueillent dans l'abatis des fruits d'acajou

et des papays qu'une bande de macaques étaient en train de dévorer. Ils trouvent

également un régime de petites bananes que les Oyampys appellent baco, et que

l'on désigne à Cayenne sous le nom de bacoves.

Beaucoup de mots usités non seulement dans les divers langages des créoles de

l'Amérique du Sud, mais dans toutes les langues européennes, n'ont pas d'autre

origine que la langue des sauvages de la Guyane et du Brasil.

Un peu plus loin nous trouvons un saut appelé Yacarécin.

Le yacare des Oyampys n'est autre que le crocodile d'Amérique que d'autres

Indiens appellent caiman.

Vers quatre heures nous arrivons à un long canal sans roches dirige vers le sud-ouest, oh le courant devient imperceptible, et nous ne tardons pas à gagner la crique Mouchiri à l'embouchure de laquelle nous passons la nuit.

Le 30, je fais une petite reconnaissance dans la crique

Mouchiri (voy. la carte, p. 35), et je prends une hauteur de soleil à l'embouchure

et continue ma route.

Vers neuf heures nous arrivons à une petite colline située sur la - rive gauche.

Les Jésuites y avaient établi la mission de Saint-Paul au siècle dernier.

On n'y voit plus de traces de culture ni de vestiges de construction. Une Croix

vermoulue est seule restée debout pour attester le passage de la civilisation.

Je remarque un assez grand nombre d'excavations allongées et disposées parallèlement. C'est l'ancien cimetière qui, d'après mon guide, aurait été saccagé par des Indiens venus des sources du Camopi; les misérables ont violé les tombes pour arracher aux squelettes quelques médailles et des crucifix oxydés.

A quatre cents mètres en amont du même mon Indien me

fait visiter une grande roche granitique située à une faible distance de la

rivière. On y trouve des excavations qui servent de repaire aux bêtes fauves.

C'est pour cette raison qu'elle est appelée Yauara-quara, ce qui vent

dire « antre du jaguar ».

Inutile de faire remarquer que le mot français jaguar vient du mot oyampys yauar.

Nous dormons sur les roches Tacouenda, ainsi nommées

àcause d'un banc de sable situé en aval qui sert de place de danse aux aigrettes.

Les Indiens qui prêtent de l'esprit aux bêtes, puisqu'ils admettent qu'elles

ont des piays aussi bien qu'eux, reconnaissent des jours de fête pour les oiseaux.

Il pleut toute la nuit; il nous est impossible déformer

l'oeil, étant incommodes non seulement par l'eau, mais par des nuées de moustiques

et les beuglements des alouates ou singes hurleurs.

Je me suis trop avancé en disant que le bruit épouvantable que l'on entend journellement

dans les forêts des Guyanes était produit par un seul hurleur qui chantait en

se promenant pendant que les autres restaient immobiles et muets. Apatou prétend

que sur une bande de dix singes il y en a toujours deux qui se promènent en

chantant; ce sont deux males, le plus gros et le plus petit de la troupe. Il

soutient que le gros fait la basse et le petit le chant.

Ce dernier se distingue non seulement par sa voix fluttée, mais par son pelage

qui est plus fonce. Un fait qui étonne les Bonis, c'est que le petit chanteur

à souvent la chair aussi coriace que le chef de la bande.

Nous ne sommes pas loin de croire qu'il s'agit d'une espèce différente[2].

Les négres marrons du Maroni ne tuent jamais un singe hurleur sans lui enlever le larynx. Ils font avec la grande Cavite qui est creusée dans l'os hyoide une coupe destinée à la guérison du bégaiement. Au dire d'Apatou, à qui je laisse la responsabilité de la recette, les enfants bègues ne manquent pas d'être guéris après avoir bu quelques mois dans l'appareil vocal du singe rouge.

31 août - Nous arrivons à huit heures devant la crique Ouaracoucin, qui porte le nom d'un petit poisson.

A trois kilomètres plus haut, nous rencontrons sur la rive droite la crique Anotaye, qui, dit-on, est navigable à une assez grande distance. On trouve à l'embouchure près de la rive droite une petite Ile qui peut la faire reconnaître ; elle se dirige vers l’est, puis vers le sud-est. Au tournant se trouve une montagne granitique. Il est à noter qu'on trouve des montagnes à l'embouchure de presque toutes les criques importantes des rivières de la Guyane.

Depuis le matin nous trouvons le courant très rapide: cela tient non seulement à un rétrécissement du fleuve, mais aux pluies des jours précédents; nous en avons une preuve puisque des pataouas qui naguère étaient à sec sont immerges sur une hauteur d'un mètre. Les pagayes ne suffisant pas pour avancer, nous sommes obliges de nous servir de longues perches que les Indiens appellent tacaris. Lorsque le lit est trop profond, nous ne pouvons remonter qu'en nous accrochant aux branches qui bordent la rivière.

Parmi les arbres que nous voyons en passant nous reconnaissons

le conguérecou (xylopia frutescens) et le carapa.

Le premier, dont la taille n'est pas élevée, forme des buissons aux feuilles

fixes ayant une forte odeur de poivre. Cette plante n'est pas nouvelle pour

nous, puisque nous l'avons rapportée en France en 1869.

M. Oury, qui la cultivait, lui attribuait une action analogue au poivre de copahu.

C'est ce que nous avons pu constater nous-même en expérimentant les graines

desséchées et moulues comme du poivre.

Le congudrecou est actuellement employé dans la thérapeutique française.

Le carapa donne un gros fruit rond rempli de graines

qui fournissent une huile dont les Indiens se servent pour se peindre avec le

roucou, et pour chasser les chiques et les tiques.

Cet arbre, que l'industrie recherche pour faire de l'huile, ne parait pas assez

nombreux dans l'Oyapock pour en faire l'exploitation sur une grande échelle.

Apatou me dit que le carapa qui existe par toute la Guyane est plus commun dans

les terrains marécageux.

II l'a vu dans l'île qui se trouve en face de l'ancien pénitencier de Saint-Louis

et dans l'île Portal.

Il est particulièrement très abondant dans un affluent de droite de la rivière

de Surinam, la crique Caouina, dont les eaux sont aussi noires que celles

de l'Ana, affluent du bas Maroni, et du rio Negro lui-même.

Les sources de la Caouina sont voisines de la rivière

de Paramaca. Les noirs du même nom fuyant les Hollandais ont remonte la Caouina

et ont atteint les sources de la rivière Paramaca, qu'ils ont ainsi nommée du

nom d'un petit palmier qui leur a sauve la vie en leur fournissant ses fruits.

Les graines de carapa commencent à tomber au commencement de la saison sèche,

c'est-à-dire vers la fin de juillet. Les Indiens se les disputent avec les pakiras

et les agoutis qui en sont très friands.

Les Roucouyennes gardent ces graines pendant une année en les enterrant dans

la terre, c'est-à-dire en faisant de véritables silos comparables à ceux des

Arabes. Si l'on ne prend pas cette précaution, elles ne se conservent pas au

delà de trois semaines à un mois.

Pour obtenir l'huile de carapa les Oyampys font cuire les graines et les abandonnent

pendant quelques semaines dans un tronc d'arbre évidé. Ensuite on les écrase

avec les pieds et on verse la pulpe sur une spathe de palmier qu'on expose au

soleil et qu'on incline légèrement pour que l'huile s'égoutte dans un autre

récipient.

On obtient moins d'huile qu'en exprimant, mais elle est d'une limpidité parfaite

et Presque blanche.

Nous dormons dans le bois un peu au-dessus de la crique

Yacareitapoucan, qui signifie front de caïman.

Le grand canot restant en arrière je serais oblige de dormir sans souper si

je n'étais rejoint par M. Bugeat qui vient de tuer un magnifique tapir.

N'ayant pas de hamac je dors sur la terre avec une petite couverture que je partage avec un de mes noirs. Nous sommes abrités de la pluie par un ajoupa,c'est-à-dire une tente fabriquée en feuilles de palmier.

1er septembre - Arrivé un peu avant midi à une petite

île granitique, je m'efforce en vain de sortir mon théodolite de sa boite gonflée

par l'humidité.

Je suis furieux de ne pouvoir prendre la méridienne,lorsque j'aperçois plusieurs

embarcations à l'horizon.

C'est, me dit le patron, le tamouchy Jean-Pierre et son frere Alicolé.

Ces Indiens, qui sont pourtant nos frères en Jésus-Christ,

puisqu'ils ont été baptisés par Mgr Emonet, n'ont pour vêtement d'étoffe qu'un

couyou, c'est-à-dire un petit morceau de linge. Le reste de leur costume

consiste en une couche de peinture rouge entremêlée d'arabesques noires qui

les recouvre comme un maillot d'arlequin des pieds à la tête.

C'est une splendide occasion pour inviter M. Bugeat à dîner. J'ouvre une boite

de boeuf sale (cornedbeef), j'en prends une part, et je distribue le

reste l'équipage. M. Bugeat me fait remarquer que Jean-Pierre ne mange pas et

parait faire la moue. C'est qu'il est froissé de ne pas s'asseoir à coté du

chef blanc.

M'étant empressé de l'inviter, je vois la figure aux

joues larges, aux pommettes saillantes et au nez aquilin s'épanouir subitement.

Ce rayon d'orgueil que je viens de voir transpirer chez ce sauvage est une lueur

d'espérance pour le succès de mon entreprise. Sachant que la vanité est la corde

sensible de Jean-Pierre, je suis sûr d'arriver à mes fins : je conduirai le

chef des Oyampys comme un enfant; il faudra qu'il me donne un équipage, il faudra

qu'il m'accompagne lui-même jusqu'aux sources de l'Oyapock.

Au dessert, qui se compose d'une galette de biscuit, j'invite le capitaine Jean-Pierre

— c'est ainsi que je l'appelle— à s'en retourner jusqu'a son village. C'est

là que je lui montrerai les cadeaux que je lui destine s'il veut m'accompagner

jusqu'aux sources de l'Oyapock.

Quelques instants après nous passons devant une petite crique appelée Païrapiki.

Le mot païra désigne l'arc des sauvages et le bois très dur dans il est

composé.

Cet affluent est ainsi nomme parce qu'on y trouve du

bois d'art que les créoles de Cayenne appellent bois de lètre, et les naturalistes

Amanoaguianensis.

La côte du Paria, la première terre du continent américain qui fut découverte

par Christophe Colomb, doit son nom à ce que les indigènes y trouvaient le bois

qui sert à la fabrication des arcs.

Nous tampons dans la foret en face de la crique Ménoura, en amont d'un

saut qui est prés de l'embouchure de ce petit affluent de droite.

Docteur J. CREVAUX

(La suite à la prochaine livraison.)

DE CAYENNE AUX ANDES,

PAR M. JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE FRANCAISE.

1878-1879. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

PREMIERE PARTIE. — EXPLORATION DE L'OYAPOCK ET DU PAROU.

IV

La roche Emonet. — Réception chez le chef des Oyampys. — Le bâton du commandement. — Les mangeurs d'oeufs deviennent stériles.— Arrivée d'Indiens Emerillons. — Apatou géographe. — Solution d'un problème important. —Il faut diminuer la longueur de la Mana d'un tiers. — Fabrication des arcs et des flèches. — Emerillons mangeurs de tigres et amateurs de pain frais. — De l'utilité des hôpitaux. — Un musicien voguant sur les eaux de l'Oyapock. — Je montre la lune aux Oyampys — Les indigènes de la Guyane n'adorent pas les astres.

2 septembre. — Le tamouchy, voulant nous précéder à son village pour nous en faire les honneurs, part avant le lever du soleil.

J'arrive vers dix heures à la hauteur de son habitation;

mais pour donner à mon hôte le loisir de faire ses préparatifs de réception,

je vais visiter une grande roche granitique noire située prés de la rive droite

que les Oyampys appellent Roche mon Père, parce que les anciens missionnaires

avaient l'habitude de s'y arrêter.

Je la parcours dans tous les sens, àla recherche de polissoirs ou d'anciennes

gravures, mais je ne trouve absolument aucune trace des anciens indigènes.

Je la baptise du nom du R. P. Emonet, en souvenir de mon ancien compagnon

de voyage.

Nous arrivons vers onze heures devant l’habitation de

Jean-Pierre qui est située derrière une grande île sur la rive gauche.

Apres une décharge de tous nos fusils, je descends à terre escorte de tout mon

équipage qui suit à la file indienne.

J'ai bien soin de marcher la canne à la main, car je sais que chez les Oyampys comme chez tons les indigènes de la Guyane le bâton est le signe du commandement Le chef des Oyampys, revêtu d'une couche fraîche de peinture rouge, portant à la main une canne de tambour-major, ayant au cou une pièce de cinq francs à l'effigie de Louis XVIII, parait radieux et fier comme le grand roi Louis XIV recevant les ambassadeurs chinois.

Apatou distribue une ration de tafia à tout le monde

tandis que je fais boire le tamouchy dans ma gourde.

Ayant donne un peigne et quelques épingles à sa femme, elle s'empresse de m'apporter

en échange une poule et quelques oeufs.

Je remarque que les Oyampys, pas plus que les Roucouyennes,

ne mangent ni les poules ni leurs produits.

Demandant à mon hôte la raison de sa répulsion pour les oeufs, il me répond

que malgré son age avance il vent encore avoir des enfants. Les oeufs de toutes

les espèces d'oiseaux sont réservés aux vieillards des deux sexes. Quant aux

poules, elles ne servent qu'à fournir des plumes pour les ornements de tête

destinés aux jours de fête.

Apres dîner je décide Jean-Pierre à m'accompagner jusque chez les Indiens Roucouyennes

du Yari. Je le paye d'avance avec un fusil, des haches, des sabres et des verroteries.

3 septembre. — Le matin, pendant que nous observions

le soleil sur une roche, nous voyons arriver deux pirogues portant des Indiens

Emerillons qui viennent d'un village nomme Macoucaoua, connu par Apatou, et

situé entre les sources de la crique Inini, affluent du Maroni, et 1'Approuague.

Leurs embarcations sont recouvertes d'un pamacari, c'est-à-dire d'une couverture

en feuilles de palmier, qui sert d'abri à des macaques, des hoccos, des aras

et principalement à de minuscules perroquets verts très recherches à Cayenne

sous le nom de perruches de l'Oyapock.

Mon compagnon est très heureux de retrouver des connaissances qu'il a visitées

pendant mon voyage en France.

En compulsant les renseignements fournis par Apatou et ces Indiens Emerillons je puis résoudre une question géographique assez importante. Je vois que la rivière Mana, relevée à la boussole par Gatier, est d'un tiers trop longue; la carte dressée par ce voyageur fait passer le cours supérieur de la Mana entre la crique Inini et l'Approuague. C'est évidemment une erreur, puisque Apatou est allé de l'Inini à l'Approuague sans rencontrer de rivière. On met deux jours pour aller de l'Inini à l'Approuague en passant par Macoucaoua, situé sur la chaîne de partage des eaux.

Je recueille un autre renseignement géographique important,

c'est que l'Inini et l'Approuague sont très rapproches vers leurs sources. Le

capitaine Cofi, de la tribu des Bonis, prétend que dans les grandes eaux on

peut passer en canot d'une rivière à l'autre.

Pour atteindre l'Oyapock, les Emerillons remontent 1'Approuague, font une traversée

de deux jours à pied, et atteignent un grand affluent de l'Oyapock, le Camopi.

Je profite de la présence de quelques Emerillons pour me livrer à des études anthropologiques et ethnographiques. A ce premier point de vue, je constate qu'ils ne différent par aucun caractère physique du reste des Indiens que j'ai eu l'occasion de voir.

Ils ne se distinguent des autres tribus que par des détails de moeurs et d'usage. Ainsi chez les Calibis ce sent les femmes qui se serrent le mollet en haut et en bas pour le faire proéminer, tandis que chez les Emerillons, les hommes seuls portent des liens en coton non seulement à la jambe, 'Mais au poignet et au niveau du biceps. Les ligatures du bras, usitées chez presque tous les indigènes de l'Amérique du Sud, servent à renfoncer les gaines de leurs muscles pendant qu'ils tirent de l'arc.

Leurs arcs sont très longs, comme ceux des Roucouyennes et des Oyampys qui ne mesurent pas moins d'un mètre soixante-quinze à deux mètres; ils en diffèrent un peu parce qu'une des faces, au lieu d'être plane, est légèrement excavée, autrement dit, la section de ces instruments, au lieu d'être plan-convexe, est concavo-convexe.

Comme tous les Indiens ils les fabriquent avec le coeur du bois de létre, qui est d'une belle couleur brunâtre souvent tachetée de jaune et qui, dans ce cas, est très estimé des ébénistes de Cayenne sous le nom de létre moucheté. Le coeur de cet arbre est entouré d'un aubier très épais que les Indiens n'ont pas la peine d'enlever puisqu'ils ne choisissent que des arbres tombes de vétusté et dont le bois tendre a été détruit par les termites.

Le bois de paria, lourd et dur comme le bois de fer des sauvages africains, se divise facilement dans le sens longitudinal. Une fois fendu à coups de hache, 1'Indien achève son oeuvre avec les défenses d'un animal appelé pakira qui présente de la ressemblance avec nos sangliers d'Europe.

On trouve dans toutes les huttes d'Indiens de l'Amérique du Sud des mâchoires inférieures de cet animal coupées au niveau de la branche montante; ce sont de véritables rabots qui servent à la fabrication de leurs arcs.

En examinant les petits pagaras de ces Indiens, je vois qu'ils renferment presque tous deux petits os fixes par le milieu à une ficelle d'un mètre de longueur. Cet objet, que j'ai retrouvé depuis chez tous les indigènes de l'Amérique équatoriale, est employé pour la construction des flèches.

Il faut savoir que cette arme est composée généralement

d'un roseau ayant un mètre vingt-cinq de longueur sur lequel il faut adapter

une lamelle de bambou taillée en forme de lance. Cette partie ne pouvant s'adapter

directement sur le roseau, on place entre les deux un bâton arrondi en bois

dur qui, d'une part, est encastré dans une échancrure faite à la base de la

lance, et de l'autre dans une cavité creusée dans le roseau. C'est pour le serrer

sur le bâtonnet que l'Indien, entourant cette partie avec une ficelle fixée

à deux os, fait des mouvements de va-et-vient en tirant aux extrémités tantôt

avec le pied, tantôt avec la main.

Lorsque l'extrémité du roseau est écrasée en forme de cône, le constructeur

l'enduit d'une couche épaisse d'une espèce de goudron appelé mani qu'il

égalise avec un os provenant de l'avant-bras de l'ai. Il achève la consolidation

avec un fil enduit de cette résine.

Dans le récit de mon premier voyage j'ai dit que les

Roucouyennes ont une passion pour la chair des grenouilles; les Emerillons préfèrent

la viande de jaguar, qu'ils appellent caïcouchy, à toute espèce de gibier.

Apatou me raconte que lorsque ces Indiens voyagent ils ne font pas de provisions

de cassave ou de couac, mais se contentent d'emporter des racines de manioc

qu'ils râpent, expriment et font cuire à la hâte sur un plateau en terre.

Leurs sentiments affectifs ne sont pas plus développés

que chez les Galibis et les Roucouyennes.

Apatou a trouvé en descendant la crique Inini une petite fille malade abandonnée

dans un hamac sur le bord de la rivière.

Les voyageurs qui feront des excursions chez ces Indiens

auront soin de mettre des souliers pour s'engager dans les sentiers qui conduisent

aux abatis.

En effet, Apatou me signale que l’on y trouve très souvent des pointes en bois

dur (maripa) disposées dans la terre comme des chevaux de frise pour empêcher

le passage.

Vers midi, Apatou m'appelle à la plage pour que je voie descendre un radeau forme de gros troncs d'arbres sur lequel se trouve un jeune Indien qui joue paisiblement de la flûte. Ce bois que mon patron reconnaît pour du grignon et de l'acajou doit être conduit jusqu'à Saint-Georges afin d'y être échange contre une hache et quelques couteaux.

Dans la soirée j'installe une lunette astronomique au

milieu du village pour observer une occultation d'étoiles, mais je ne puis rien

voir parce que la lune se trouve masquée par de grands arbres au moment où l'étoile

passe derrière cet astre.

Les Indiens, qui paraissaient fort intrigués par cette opération, sont ravis

lorsque je montre à chacun d'eux les montagnes de la lune et les satellites

de Jupiter.

Les traites de physiologie disent que certains sauvages

distinguent à l'oeil nu ces points qui ne sont visibles qu'avec une lunette.

Sur beaucoup d'Indiens et de noirs que nous avons interroges, nous n'en avons

pas trouvé un seul jouissant de ce privilège.

Les Oyampys, comme tous les Indiens de la Guyane, n’empêchent jamais les voyageurs

d'observer les astres.

C'est qu'ils ne les considèrent pas comme des divinités. Un Indien interrogé sur la lune me répond :

« Yolock oua », c'est-à-dire : ce n'est pas un diable.

V

Discorde. — Manière de tuer les parasites. — Un prodige d'éducation — Le Camopi. — Leblond et Leprieur. — Les RR. PP. Grillet el Bechamel. — Glande à huile du hocco ; effets toxiques — Campement pittoresque. — rencontre d'un boa. — Légende du saut Massara. — Le pécher originel raconte par Apatou.

Nous quittons le petit village de Jean-Pierre le lendemain

vers dix heures, escortes d'un troisième canot monte par deux Indiens. Le capitaine

embarque avec moi en qualité de patron, avec sa femme et trois petits enfants.

Pour loger tout ce personnel je suis oblige de charger presque tous mes bagages

sur le troisième canot.

Nous passons la journée à franchir des sauts. Apres cinq heures de marche dans des chutes qui se succèdent sans interruption, nous arrivons à l'embouchure de la crique Sikini, où M. Bugeat doit s'engager pour exploiter des alluvions aurifères.

La nuit est déplorable à cause de la pluie et des moustiques,

et le matin Apatou, qui vient d'avoir une nouvelle querelle avec mes noirs hollandais,

demande à s'en aller. Ce n'est qu'après avoir parlemente pendant deux heures

que je le décide à continuer la route.

Ces dissensions m'inquiètent beaucoup parce que non seulement je suis menacé

de perdre mon équipage, mais encore je suis exposé à me voir abandonner par

les gens du pays qu'une guerre intestine ne manque pas d'effrayer.

La journée toutefois s'écoule sans incidents; j'occupe les loisirs, que me laissent mes observations la boussole, à observer les moeurs de mes compagnons de voyage. La femme du chef est assise coté de moi sur une planche mal rabotée où je suis fort gêné à cause de l'étroitesse de ma pirogue. Elle porte sur le cote un hamac en miniature dans lequel est couche un garçon de deux ans appelé Michel, qui, depuis le jour de sa naissance, est tamouchy, autrement dit l'héritier présomptif de la couronne de plumes du royaume de Jean-Pierre. C'est lui qui portera l'écu d'argent, la canne de tambour-major et le ceinturon doré que j'ai promis a. Jean-Pierre s'il restait fidèle à ses engagements.

Le jeune tamouchy, épithète par laquelle son père ne

manque jamais de l'appeler, pleure et donne des coups à sa mère. Celle-ci, supposant

qu'il a soif, lui offre le sein, mais il refuse et continue de bouder.

La mère, le voyant se passer souvent la main dans ses cheveux, le sort de son

hamac et lui examine la tête qu'elle tient entre ses genoux. Un pediculus

qui s'est laisse surprendre, tenu entre le pouce et l'index, est présenté

à l'enfant. Michel le prend et s'empresse de le jeter à l'eau. La femme dit

quelques paroles que je ne comprends pas, mais qui semblent des reproches.

Enfin l'enfant profite de la remontrance maternelle ; un deuxième insecte capturé

est place sous ses petites- dents, croque et savoure. La mère parait très satisfaite

de ce résultat.

Apatou me fait remarquer à cette occasion que le pou de l'Indien est Bien différent de celui des nègres. J'ai cru constater moi-même que ces deux espèces n'étaient pas semblables au pediculus capitis de la race blanche.

Devant moi sont assises sur une caisse deux petites filles

de quatre cinq ans. Ces enfants n'ont pas la peau plus foncée que celle des

habitants du sud de l'Europe, et malgré la largeur des joues et la saillie des

pommettes, l'ensemble de la figure, rehaussée par des yeux bruns et des cheveux

noirs bleuâtres, compose une physionomie douce et des plus agréables.

Je constate également qu'elles sont bien gentilles.

L'aînée, qui s'appelle Marie, m'aide à vider l'eau du canoë un peu fendille à la suite des secousses qu'il a revues en franchissant les sauts. Ces enfants n'ont d'autre costume qu'un collier bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire aux couleurs françaises, que je leur ai donné. La mère est revêtue d'un petit carré composé de petites verroteries enfilées qui forment des arabesques ressemblant non seulement à celles que les Indiens actuels dessinent sur leur peau, mais aux vieilles gravures dont nous avons parlé.

A midi nous atteignons une île rocheuse à moitié couverte par un bouquet de philodendron aux feuilles larges et touffues que l’on rencontre dans toutes les rivières de la Guyane. C'est un endroit délicieux pour observer le soleil.

Apatou, descendu à terre avec Hopou et Stuart, me fait remarquer des polissoirs, et, s'il faut en juger d'après les vestiges laisses par les anciens indigènes, on peut croire que l'Oyapock actuellement désert était occupé par une nombreuse population.

Dans l'après-midi nous passons devant les collines Martini,

ainsi designees du nom d'un mineur qui a trouve de l'or en poudre dans ces parages.

Vers quatre heures et demie nous apercevons de petites montagnes qui sont au

confluent du Camopi, et bientôt nous nous arrêtons à un îlot situe prés de l’embouchure.

Cette rivière, dont le débit dépasse la moitie du cours du haut Oyapock, à ses sources peu éloignées des affluents du Maroni. Les nègres Bonis venant faire des incursions chez les Oyampys, remontaient 1'Inini jusqu'à ses sources, et de passaient dans le Camopi.

Deux voyageurs français, le médecin naturaliste Leblond,

en 1787, et le pharmacien de la marine Leprieur (de Dieuze), en 1836, out atteint

le Maroni par le Camopi et la crique Araoua. Ce dernier avait l'intention d'atteindre

les sources du Maroni où les anciens géographes plaçaient le pays légendaire

de l'Eldorado. Ayant été bien accueilli par les nègres Bonis, ainsi qu'il résulte

d'une lettre inédite que nous avons vue à Cayenne, sa tête fut mise à prix par

les nègres Youcas qui voulaient avoir le monopole du commerce dans le Maroni.

I1 fut obligé de battre en retraite par 1'Araoua et le Camopi. Cet intrépide

voyageur, qui avait déjà fait en 1832, avec Adam de Bauve, une tentative pour

atteindre les sources du Maroni par le haut Oyapock, du renoncer définitivement

ses projets d’exploration.

Le Camopi, qui ne compte plus un seul habitant, était autrefois peuple par les

Indiens Acoquas visités en 1674 par les RR. PP. Grillet et Bechamel.

5 septembre. — Nous passons dans la journée devant les

collines Bagotte, situées sur la rive droite, et ainsi nommées parce que le

comte Bagotte à fait des prospections aurifères dans ces terrains.

Il avait trouve de l'or, mais en trop faible proportion pour en faire une exploitation

lucrative.

A une heure nous passons devant la crique Morocom.

Le radical moroco ou maraca sert à designer dans presque toutes

les langues de 1'Amerique du Sud un hochet que les piays font sonner lorsqu'ils

veulent entrer en relation avec le diable.

Pendant que j'observe le soleil vers quatre heures, Apatou fait une petite excursion dans le bois et revient avec un hocco. C'est le premier gibier convenable que nous ayons tué dans ce voyage; jusqu'alors nous n'avions pu nous occuper de chasse à cause du mauvais temps et des difficultés de la navigation avec un équipage sans expérience ni discipline.

En mangeant le croupion de cet oiseau qu'Apatou m'a réservé comme la meilleure portion, j'éprouve une sensation d'amertume très désagréable. Cette saveur provient d'une glande à huile à laquelle l'oiseau puise avec son bec pour lustrer ses plumes. Jean- Pierre dit qu'un de ses chiens qui avait dévoré le derrière d'un hocco récemment tue fut pris d'accidents nerveux qui durèrent un mois. L'animal avait les yeux hagards, il aboyait et courait dans tous les sens comme s'il eût été à la piste d'un gibier imaginaire.

Nous dormons à l'embouchure d'une crique minuscule située à gauche, dont le lit est formé de roches granitiques entièrement polies par l'aiguisage des instruments en pierre. C'est que les Indiens s'arrêtaient volontiers en cet endroit parce qu'il y a des pacous (coumarous) dans les petits sauts qui se trouvent aux environs. Peut-être existait-il un village important dans ces parages, mais la végétation tropicale, qui triomphe facilement des oeuvres de l'homme, n'a laisse d'autres vestiges que ceux qui ont été imprimés sur le granit. Les arbres des rives n'étant plus tourmentés par les haches de pierre, des Indiens ont étendu leurs branches jusqu'à se donner la main.

La terre ne suffit pas à cette végétation dévorante, il faut qu'elle empiète sur le lit des rivières pour accaparer l'air et la lumière.

Cette tonnelle sous laquelle nous suspendons nos hamacs n'est pourtant pas assez touffue pour intercepter complètement la clarté de la lune dont les rayons argentes font ressortir les silhouettes rouges de mes Indiens.

6 septembre. — Vers neuf heures j'aperçois au milieu d'un buisson à moitié noyé un corps blanc recouvert d'écailles qui brille comme une cuirasse d’acier.

Je sens une odeur désagréable analogue à celle du muse.

C'est celle d'un serpent boa, ou plutôt d'une couleuvre, comme disent les créoles

de Cayenne, qui, ayant reçu une décharge à une distance de deux pas, fait des

contorsions effrayantes. L'animal passant à ranger ma pirogue je puis voir sortir

le sang d'une large blessure au ventre.

Un instant après j'entends un coup de fusil : c'est Apatou, qui achève le serpent.

Jean-Pierre, qui voulait m'empêcher de tirer, dit que le diable punira la mort

du matapi en faisant tomber la pluie.

A trois heures nous franchissons le petit saut Massara,

ou un Indien se fait une forte contusion du genou en glissant sur un bloc de

quartz. Jean-Pierre considère cet accident comme une vengeance du mauvais esprit;

le matapi que nous avons tué ce matin est peut-être le fils d'une couleuvre

légendaire que les Oyampys redoutent en passant dans ces parages.

Cet animal est si gros, me dit le capitaine, qu'un jour il avala plusieurs Calinas

(c'est ainsi qu'ils s'appellent entre eux) et la pirogue qu'ils montaient en

passant le grand saut Massara. Les malheureux ne sortirent des entrailles du

monstre qu'à la hauteur du petit saut Massara, où ils furent déposés vivants

sur une roche en même temps que leur embarcation.

Nous campons sur un îlot granitique prés de la rive gauche. La soirée se montrant très belle malgré la prédiction du capitaine, je passe mon temps à fumer des cigarettes auprès du feu en écoutant la conversation de mon équipage.

Apatou trouve les Indiens stupides parce qu'ils ne veulent

pas détruire les serpents; il nous fait le récit suivant que je transcris mot

à. mot.

Longtemps, ma grand’mère dit : Gadou (le bon Dieu) faire oun moun Adam, et oun

femme Eva, et ti commande rester petit village ou qu'y gagne beaucoup manioc,

beaucoup poisson, beaucoup viande qui pouvez manger sans travailler.

Gadou dit : Ou pouvez manger tout chose, mais pas oun graine appelée amanda,

qui bon oun so (seulement) pour serpent; si graine la tomber, ou pas toucher.

Un jour Adam vu Eva qui aller chercher de l'eau dans la rivière, trouve serpent

qui dit : Goûtez graine là.

— Adam dit : Non, bon Dieu pas voulé.

— Serpent dit : Eva, goûtez, pas gagné chose qui bon passe ça.

— Eva qui mange dit : Oh! C’est bon, Adam, venez manger.

— Adam dit : non.

— Goûtez oun sô.

— Non.

— Troisième fois, Adam mange morceau.

Apres cela, Gadou dit : Adam, Eva, veni vite.

— Adam qui gagné peur, pas savé pourquoi, mette oun feuille, et sa femme aussi.

Bon Dieu dit : Adam, toi mange graine là.

— Adam dit : Non,

— Adam, toi mange graine là.

— Troisieme fois, Adam dit : Oui, pas moi qui ramasse, Eva qui donne.

Bon Dieu pas content dit : Adam, Eva, ou pouvez aller ; toi, Adam, besoin travailler

pour gagner manioc, et flécher pour gagner viande ; Eva, toi pour gagner mal

au ventre pour faire petit moun; serpent, toi plus gagner pieds pour marcher.

»

La morale donnée par la grand’mère d'Apatou à ses enfants était de tuer tous

les serpents qu'ils trouveraient sur leur chemin. C'est pour cela que les Bonis

sont devenus très habiles à leur faire la guerre.

Il est à remarquer que les Bonis étaient restés un siècle et demi sans aucune

communication avec les missionnaires de la Foi.

VI

Le baiser du sauvage. — La crique Yave. — Pêche au pacou. —Variation de la végétation suivant la nature du terrain. — Le payement chez les Indiens. — Nous trouvons l'étymologie de trois rivières. — Commerce et religion. — La crique Motoura — Saba pris par la fièvre. — Effet de la chaleur sur les nouveaux débarques. — Activité fébrile précède la cachexie tropicale — Espérances de succès. — Les difficultés de la navigation sur l'Oyapock sont exagérées.— Noirs récalcitrants, Indiens bons enfants. — Le succès d'une exploration dépend du choix de l'équipage. — Cheveux en voyage.

7 septembre. — Nous marchons lentement, de sorte que je puis observer à l'aise mon jeune ami Michel et ses petites soeurs. Je remarque que les enfants Calinas manifestent leur tendresse par des baisers, non pas sur les lèvres, mais sur toutes les parties du corps. Michel embrasse la petite Marie, qui est d'ailleurs toute nue, plutôt sur la poitrine que sur la figure.

Le jeune tamouchy jouant à cache-cache se dérobe tantôt dans le sein de sa mère, tantôt derrière son dos. C'est en faisant ces évolutions que Michel étant tombe à l'eau la tête la première fut sauvé par son père qui le saisit au passage par le pied.

Nous arrivons avant midi à une crique assez importante

appelée Yave, que nous remontons à une petite distance pour trouver un joli

saut qui à la réputation d'être très favorable à la pêche du pacou.

En effet, en arrivant aux premières roches qui sont à fleur d'eau, j'aperçois

deux gros poissons qui se battent. C'est un piraï qui d'un coup de dents à dévoré

le ventre et une partie de la queue d'un pacou.

La section des chairs parait aussi nette que si elle avait été pratiquée par

un chirurgien.

Mes Indiens et Apatou, armes d'arcs et de flèches, courent

au milieu des roches pour assaillir de nombreux pacous qui sillonnent ces eaux

limpides, très courantes, mais peu profondes.

A chaque minute on voit décocher une flèche qui disparaît une seconde, puis,

émargeant d'un mètre, court en vibrant dans toutes les directions.

C'est que le dard a pénétré dans le dos d'un pacou qui fait de vains efforts

pour s'en débarrasser. Saba, armé d'un bâton, poursuit la flèche, la relève

doucement et achève d'un bon coup le poison qui pourrait encore le mordre.

Les pacous blesses vont quelquefois se réfugier sous des buissons où on les perd de vie; c'est pour cela que certains Roucouyennes du Maroni mettent de petits grelots l'extrémité du roseau. Trente et un poissons pesant chacun plus d'un kilogramme sont pris dans l'espace de deux heures. Nous continuons le canotage, mais nous nous arrêtons bien avant la nuit à l'embouchure de la crique Crouatou afin de laisser le temps à l'équipage de faire la cuisine et de préparer les boucans pour faire fumer les pacous.

8 septembre. — A partir de la crique Crouatou le fleuve

se dirige en ligne droite vers le sud-ouest un quart sud sur un parcours de

plus de six kilomètres.

Cette direction rectiligne que nous rencontrons pour la première fois n'a pas

d'autre cause que l'absence de roches dures capables de changer le cours des

eaux.

En effet les rives sont basses, marécageuses comme celles que nous avons trouvées

dans le haut Maroni.

Les arbres rabougris présentent entre eux des lacunes qui sont comblées par

des bambous, des palmiers et des lianes sans nombre.

Quelle différence entre la végétation des terrains marécageux et celle des terres

fermes! Ici, rien que des feuilles; c'est un manteau de verdure impénétrable,

tandis que là on ne voit que des troncs d'arbres bien droits, s'élevant à perte

de vue, entre lesquels la circulation est presque aussi libre que sur une promenade

publique.

Vers deux heures, nous revoyons les rives se relever au niveau de la petite crique Yaroupi. Quelques instants après, nous franchissons un saut appelé Pacouchili, qui peut avoir un mètre de hauteur en deux chutes.

Enfin à cinq heures nous apercevons un dégrade près duquel

se trouvent deux petits carbets d'Indiens Oyampys. J'arrive éreinté par treize

jours de marche sans relâche, mourant de faim. Je bois un bon coup de sec, comme

on dit en terme de marine, c'est-à-dire une ration de tafia que je partage avec

l'équipage.

L'alcool est l'aliment de la misère. Le chef des habitations étant un ami de

Jean-Pierre, je lui propose de garder chez lui la femme et les enfants du capitaine.

Ces malheureux petits êtres, obliges de rester dix heures par jour dans ma pirogue

la tête au soleil, les pieds dans l'eau, sont tous trois indisposés.

Je dois également abandonner l'Indien qui s'est contusionné le genou et dont

l'état ne fait que s'aggraver malgré les scarifications qu'il s'est faites lui

même sur la partie malade. Je remplace ces bouches inutiles par deux jeunes

Indiens qui sont contents de m'accompagner au prix d'une hache, d'un couteau,

de quelques mètres de calicot.

Les Oyampys, comme tous les Indiens de l'intérieur des

Guyanes, demandent à être payés d'avance, et, une fois qu'ils ont reçu les objets

demandés, il est très rare qu'ils abandonnent le voyageur sans avoir accompli

au moins une partie de leurs engagements.

Un homme que j'avais enrôlé et qui a changé d'avis pendant la nuit, sans doute

sur le conseil de sa femme, a eu l'honnêteté de me rapporter les bagages que

je lui avais donnes en payement..

9 septembre. — Je passe la matinée à faire quelques observations

tandis que mes hommes lavent leur linge , et leurs hamacs sur de belles roches

granitiques qui sont en face du village. Nous ne partons qu'après avoir pris

la méridienne et nous allons camper au saut Couyary qui est fort peu distant,

mais difficile à atteindre à cause de la rapidité du courant.

En route un indien qui était debout, manoeuvrant un tacari, tombe à l'eau :

heureusement il est ramasse aussitôt par le canot d'Apatou qui nous suivait

de près.

Le mot Couyary, que nous avons déjà, vu employer pour

designer un affluent important du Yary, signifie soleil dans la langue des Oyampys.

Le mot Yary lui-même signifie lune dans l'idiome de ces Indiens.

A propos de ces étymologies je fais quelques interrogations à mes compagnons

de voyage sur le nom du fleuve que nous parcourons.

Si le terme Oyapock n'a aucun sens, nous trouvons le substantif Couyapock, qui

en oyampys comme en roucouyenne sert à designer une espèce de toucan connu des

naturalistes sous le nom de Rhamphastusloco.

10 septembre. — A neuf heures nous arrivons devant le

saut Grand-Massara que les Indiens continuent à redouter, bien que le monstre

qui l'habitait eût été exorcisé par le R. P. Leroy qui accompagnait Mgr Emonet.

Ce courageux missionnaire s'était pourtant donne la peine de traverser le saut

à la nage pour prouver que le diable avait déserté ces parages.

L'histoire de ce monstre a probablement été inventée par un de leurs piays qui

voulait empêcher les hommes de sa tribu d'accompagner des voyageurs ou des trafiquants

dans le haut Oyapock. Beaucoup de croyances religieuses des peuples barbares

n'ont d'autre origine qu'un intérêt commercial.

Nous passons la journée à franchir de petites chutes

qui traversent des montagnes granitiques hautes de cent cinquante à deux cents

mètres au-dessus du niveau de la rivière.

Nous arrivons vers deux heures à l'embouchure de la crique Motoura, qui est

assez importante puisqu'elle présente cinquante-cinq mètres de largeur à son

embouchure, tandis que l'Oyapock n'en présente plus que cent dix (mensuration

à la ficelle) au-dessus de cet affluent.

Nous remontons la rivière Motoura, qui se dirige vers le sud-est, jusqu'a une

distance d'un kilomètre pour trouver une habitation d'Indiens Oyampys.

Un jeune homme que je rencontre au dégrade consent volontiers à m'accompagner moyennant quelques objets qu'il choisit lui-même dans ma pacotille, mais son père, qui est un vieil Indien corrompu par un séjour prolonge dans le bas Oyapock, demande en outre quatre bouteilles de tafia et une quantité d'objets.

En remontant cette crique, à un jour de marche plus loin, on trouve un petit village d'Indiens Oyampys qui ont été visités par Mgr Emonet. 11 septembre. — A huit heures nous franchissons un petit saut au-dessus duquel je vois quelques arbres arrêtés dans la rivière; c'est que le volume des eaux diminue considérablement au-dessus de la crique Motoura. Nous entrons bientôt dans les terrains bas et marécageux où le courant est très faible.

Dans la journée Saba est prix d'un accès de fièvre.

C'est le premier qui se déclare depuis que nous sommes en route. Quant à moi,

je me trouve plus alerte qu'au départ de France.

Je suis sans doute sous l'influence de cette excitation qui s'empare de tous

les Européens dans les premiers mois de leur résidence aux colonies.

Le voyageur doit profiter de cette période pour s'avancer résolument, car bientôt

cette force qui n'est que factice va disparaître, pour laisser derrière elle

un état d'anémie qui l'entravera dans l'exécution de ses projets.