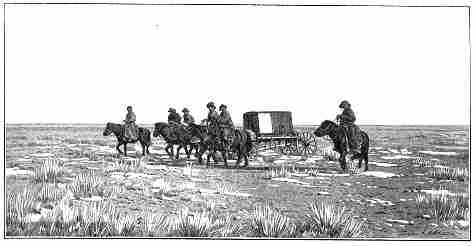

Voiture de poste mongole traversant le désert de Gobie

, dessin de J.Lavée

TROIS VOYAGES A LHASSA (1898-1901)

PAR OVCHE NARZOUNOF, PÈLERIN KALMOUK.

Présentés par

M. J. DENIKER.

La

relation qu'on va lire a pour base le récit que m'avait fait, partie de vive

voix, partie par écrit, le zaïssan (noble) O. Narzounof, des steppes de la province

russe de Stavropol.

Il

me conta ce récit dans son langage russe, mêlé d'expressions mongoles-kalmouk,

que je parvenais cependant à comprendre, parce que j'avais eu l'occasion, dans

mon enfance, de vivre au voisinage de Kalmouks et d'apprendre les rudiments de

leur langue.

J'ai cherché, en faisant l'adaptation française de ce récit, à m'écarter le

moins possible du style simple et de l'exposé naïf de cet enfant des steppes.

Aussi ne faut-il pas comparer cette relation à celles des voyageurs européens,

mais la rapprocher plutôt, toutes proportions gardées, des récits des pèlerins

voyageurs du Moyen Age.

Sans abuser du droit de commenter, j'ai cru bon néanmoins de donner, par endroits,

l'explication de certains ternies ou le complément de certains renseignements,

en m'appuyant tant sur les documents publiés que sur mes conversations avec le

grand prêtre Agouan Dordjief, attaché à la Cour du Dalaï-Lama, et qui fut en quelque

sorte le promoteur des voyages de Narzounof.

J 'espère

que la sincérité du pèlerin mongol sera appréciée par les lecteurs, qui lui sauront

aussi gré d'avoir été le premier voyageur qui ait pris des vues photographiques

de Lhassa et de ses environs, régions absolument interdites encore jusqu'à présent

aux Européens.

I

Départ pour le premier voyage. -Traversée de la Mongolie et du Tibet. - Lhassa.

- La rivière Ki-tchou. - Chez le Dalaï-Lama. - Femmes et enfants tibétains.

- Retour en Russie.

Etant

né dans les steppes russes, j'ai reçu la même éducation que les autres petits

Kalmouks : mon temps se passait à jouer avec mes camarades, ou à faire de longues

courses à cheval sans selle ni bride.

A l'âge de dix ans, je quittais ces jeux pour entrer à l'école du grand village

cosaque Mandata où j'ai passé trois années. J'ai appris là à lire, à écrire

et aussi un peu de calcul, d'histoire et de géographie. Mais après avoir terminé

mes études, je ne voulus pas, comme mes compagnons, m'engager comme interprète

ou comme fonctionnaire russe, préférant retrouver, dans mon steppe natal, ma

chère famille et le genre de vie nomade. Mon père était mort à cette époque,

et je restai auprès de ma mère qui était très pieuse, et qui m'apprit beaucoup

de prières bouddhistes. Mais je remarquais avec peine que tous les autres habitants

de notre oulous [1] n'étaient

point dévots et s'adonnaient beaucoup à la boisson.

Je

restai donc dans mon steppe et m'occupai de l'élevage du bétail; je me mariai,

et j'étais déjà père d'un enfant d'un an, quand arriva de Lhassa le grand-prêtre

tibétain attaché à la personne du Dalaï-Lama, Agouan Dordjief, mongol-bouriate

d'origine, parlant bien notre dialecte kalmouk. Il célébra dans nos campements

plusieurs «khourals » (cérémonies religieuses) auxquels je ne manquai pas de

me rendre, où il prêchait beaucoup contre l'abus des liqueurs alcooliques.

A

la suite d'un de ces khourals, j'allai voir le grand-prêtre et lui fis part

de mon grand désir de fortifier ma foi. Il me conseilla alors de faire un pèlerinage

à Lhassa, la ville sainte des bouddhistes. Lors de son deuxième voyage dans

notre steppe, le grand-prêtre me trouva si décidé à me rendre à Lhassa qu'il

m'offrit de l'accompagner jusqu'à la ville sacrée.

Au

mois d'août 1898, je quittais donc mon large steppe natal et ma chère famille.

Le « khambo » (supérieur du couvent ou de la congrégation) Agouan Dordjief et

moi nous arrivâmes, par le Transsibérien à Verkhnéoudinsk, et de cette ville

une « tarantas » nous conduisit à Ourga.

Arrivé

à Ourga, en Mongolie, j'y suis resté un mois avec Dordjief. Nous avons été logés

chez un nommé Eunzon Bakchi, professeur du « Khoutoukhta » d'Ourga-kuré (couvent

d'Ourga), et c'est lui aussi qui a pourvu à notre nourriture. Comme on le sait,

le Khoutoukhta est un membre du haut clergé, que nous autres bouddhistes-lamaïtes

nous considérons comme une incarnation vivante sur la terre d'un saint bouddhiste,

particulièrement vénéré. Il n'y a de grands Khoutoukhta qu'à Lhassa, à' Pékin,

à Ourga et dans deux ou trois couvents du pays de Koukou-nor et du Kham (Tibet

oriental).

|

Partis

de Youndoun-beissiin-kuré, nous avons traversé le désert de Gobi en 22 jours,

en nous servant de chameaux que nous avions loués au prix de 12 lans (48 fr.)

chacun. On dit qu'on peut avoir des chameaux à bien meilleur compte pour cette

distance (depuis 6 lans par chameau). Dans la ville chinoise de Ngan-si j'ai

rencontré des Mongols Ghé-ghé, sujets du prince Kerleuk Beissé. Ils venaient

là pour faire des achats, et se sont entendus, avec moi pour me conduire jusque

dans leur pays, c'est-à-dire jusqu'aux possessions de Kerleuk Beissé ; ils m'ont

promis aussi de m'accompagner ensuite à travers les possessions de Taidjinair-Meissac,

vers le Tibet.

Chemin

faisant, je déclarai à mes conducteurs que j'étais Mongol, sujet chinois, et

que j'allais faire à Lhassa mes dévotions.

Néanmoins,

vers la fin du voyage, mon secret fut découvert par mes conducteurs, et cela

pour deux causes :

1°

Pour ne pas faire connaître que j'étais sujet russe, sachant écrire en russe,

je prenais aussi, sur mon carnet de voyage, des notes en kalmouk. Seulement,

comme l'écriture kalmouk diffère un peu de l'écriture mongole orientale, mes

compagnons s'en sont aperçus, comme on le verra plus loin.

2°

Pour avoir plus chaud, je portais sous ma fourrure un veston de drap (de fabrication

européenne) ; comme je me déshabillais pendant une halte, les Mongols aperçurent

mon veston. C'est pour tout cela, sans doute, que lorsque nous arrivâmes dans

le pays qu'ils habitaient, les Mongols commencèrent à dire que j'étais sujet

russe, que je portais un costume russe et que je rédigeais un journal de voyage.

En conséquence, ils ont refusé de me conduire jusqu'à l'endroit convenu, dans

les possessions de Taidjinair Meissac.

Ainsi

les Mongols ont résolu d'empêcher mon voyage à Lhassa. Ils disaient qu'ils me

présenteraient à leur prince; mais après toutes ces mésaventures, je trouvai

plus prudent de les supplier de ne rien dire à celui-ci, et je leur promis 10

laits (40 fr.) pour prix de leur silence. Après avoir reçu l'argent, les Mongols

se calmèrent, et je jetai aussitôt mon veston dans le feu. A la suite de cet

acte d'abjuration, les Mongols m'ont conduit dans le pays de Taidjinair, où

j'ai loué aussitôt des chevaux pour aller jusqu'à la frontière du Tibet, à Nakhtchoutka

en payant 6 lans (24 francs) par cheval.

C'est à cet endroit que sont postées les sentinelles qui défendent aux Occidentaux

l'entrée de notre ville sainte [2] . Marchant toujours vers le sud, je laissai

derrière moi les hautes chaînes de Gandan, dont j'avais traversé plusieurs cols

sans éprouver nulle part le mal des montagnes dont on m'a tant parlé à Ourga.

J'arrivai

ainsi, sain et sauf, à Ké-tchang (Ko-lang-go-la de certaines cartes), la dernière

passe avant Lhassa, d'où l'on commence à voir la ville par le beau temps; c'était

en mars 1899.

Lorsque

j'aperçus ses toits dorés et ses grands temples, je descendis de cheval et,

me prosternant trois fois, je récitai pieusement les prières rituelles, éprouvant,

à cet instant mémorable, la plus grande joie qu'un bouddhiste sincère puisse

ressentir, celle de voir enfin de mes propres yeux « la ville sainte ». La vénérée

Lhassa est la ville la plus grande et surtout la plus importante de la province

tibétaine appelée U. Du haut du Ké-tchang, elle semble se composer seulement

de temples et de couvents; mais on distingue peu après, entourant les couvents,

des jardins et, entre les jardins, des rues avec des maisons, très petites à

côté des immenses demeures des saints moines de la capitale tibétaine.

A

notre approche des murs de la ville mes compagnons ont rencontré un homme de

Lhassa qu'ils connaissaient et qui nous a amenés dans une maison où nous avons

vécu pendant tout notre séjour.

Dès le lendemain, après avoir été dans un « datsan » (temple) faire mes dévotions à Djacdja-Mouni (Çakya Mouni, fondateur de la religion bouddhiste) et avoir répété deux cents fois : « Om mani padmé houm » [3] , je suis allé me promener dans la ville, et je suis arrivé jusqu'à la rivière qui arrose Lhassa, et qu'on appelle Oui, ou Ki-tchou. Cette rivière n'a pas plus d'une demi-verste (un demi kilomètre) de largeur, mais on m'a dit que, pendant l'été, elle grossit énormément et inonde la contrée, sur deux ou trois verstes à la ronde. Souvent même elle arrive jusqu'à Lhassa; c'est pour parer à ces inondations qu'on a construit de grandes digues en dalles et en terre, et qu'on a creusé de petits canaux de dérivation qui traversent la ville et les environs en plusieurs points. Il n'y a pas, à proprement parler, de navigation sur ce fleuve. Les seules embarcations que j'aie vues sont bien bizarrement construites : ce sont des barques à fond plat, dont la carcasse est en bois, et dont le revêtement est en cuir de boeuf; les plus grandes ont 3 mètres de longueur et peuvent tenir cinq ou six hommes. Pour les faire avancer on se sert de pagaies en forme de pelles et d'un petit gouvernail. Souvent l'avant du bateau est orné d'une petite tête de cheval ou de biche en bois sculpté, et le tout a plutôt la forme d'un panier que d'un canot. Il y a aussi de petites embarcations dans lesquelles les passeurs font traverser le fleuve, faisant avancer la barque en tirant sur un câble tendu d'une rive à l'autre. Le Ki-tchou n'est pas très profond. En face de Lhassa, on peut le traverser à cheval, à l'époque des basses eaux.

Lhassa, vue du nord. A droite le palais des anciens rois du

Tibet

Plus à droite encore le temple de Djo-Ramotché, ou petit TSO -

dessin de Massias

En suivant le cours de cette rivière, j'arrivai devant une montagne qui est au sud-ouest de Lhassa et qu'on appelle en mongol Lhandarmhiin-thologoï, ce qui veut dire « tête de Lhandarma », c'est-à-dire tête de ce roi tibétain qui, il y a bien des siècles, établit la persécution de la foi bouddhiste et périt assassiné dans la lutte qu'il engagea avec le clergé de Lhassa. Elle s'avance comme un cap dans le fleuve Ki-tchou. Un Tibétain m'a raconté au sujet de cette montagne ce qui suit.

Le

24 du mois de Tsagan-Sara (ce qui est le nom mongol du premier mois de l'année

bouddhiste, «le mois blanc») on célèbre un office exceptionnel pour conjurer

un grand danger qui menace Lhassa ce jourlà. On soupçonne, en effet, que Lhandarma

lui-même habite dans cette montagne. D'aucuns disent que c'est seulement la

tête de ce roi qui s'y trouve.

Donc,

ce jour-là, la montagne commence à s'acheminer vers la ville et menace de l'ensevelir.

Alors, un grand nombre de pèlerins se rassemblent, et on convoque cinq mille

soldats, dont deux mille cavaliers. On assujettit des canons dans la terre,

et les lamas célèbrent l'office appelé « sor ». Le supérieur du couvent de Galdan,

Galdan-Serti-Ba, avec ses deux assesseurs, dirige toute la cérémonie. A un signal

donné, les soldats font partir deux coups de canon dans la direction de la montagne.

Celle-ci qui, avant la canonnade, s'avançait vers la ville, commence à reculer

dès le premier coup. Il faut dire que, préalablement, on édifie un « balin »

(sorte d'autel pour le sacrifice), au sommet de la montagne, et on y installe

une vache noire bien nourrie. On dit que les artilleurs visent surtout cette

vache, mais en réalité elle reste intacte.

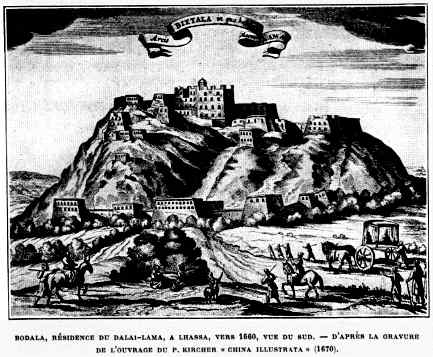

Peu de jours après mon arrivée, je suis allé à Bodala pour présenter au Dalaï-Lama la lettre et les offrandes dont m'avait chargé le khambo Agouan Dordjief.

C'est à un quart d'heure de marche du centre de la ville que se dresse la montagne sacrée, Marbo-ri, qui m'a paru tout d'abord avoir 500 mètres de haut, mais que je crois n'avoir que 300 mètres. Et sur ce mont s'élève l'immense palais d'hiver du Dalaï-Lama, le Bodala (Potala). On le dirait fait de beaucoup de palais, de tours et de bâtisses, et le tout est entouré de murailles. On entre dans le palais par une grande porte, à droite de laquelle se trouve une colonne très haute portant une inscription que je n'ai pu déchiffrer. On m'a dit que ces bâtiments contenaient plus de trois mille chambres et que chacune de ces chambres peut contenir neuf cent quatre-vingt-dix-neuf personnes [4] .

Au centre des bâtiments qui couronnent la colline, s'élève le Po-bran-marbo, que l'on distingue tout de suite parce que ses murs sont rouges au lieu d'être blancs, comme ceux des autres bâtiments du Bodala. Ce temple, qui ressemble à un palais, a neuf étages du côté sud et sept du côté opposé. Mais c'est là, au nord, que l'on voit les quatre splendides toits dorés, de style chinois, qui couronnent les quatre temples du Bodala.

Le Dalaï-Lama a ses appartements particuliers, dans un bâtiment situé à gauche du Pobran-marbo (en regardant vers le sud) ; à droite, logent les grands dignitaires, et je songeai à mon maître Agouan Dordjief, qui habite ordinairement ce magnifique palais. En m'arrêtant devant cette construction, je vis, en bas, à droite, au-dessous de moi, une grosse bâtisse, qui sert de demeure aux fonctionnaires de la cour du Dalaï-Lama, et une autre qui est l'édifice où se fabrique la monnaie tibétaine ; puis, plus bas, un grand couvent s'élevait, où vivent, m'a-t-on dit, plusieurs centaines de moines. A côté, un peu à gauche, sous le Po-bran-marbo, je vis un autre monastère, dans le grand temple duquel se célèbre l'office religieux quotidien. Enfin, tout en bas de la montagne, habitent les plus humbles fonctionnaires qui ont cependant l'honneur de vivre sur la même colline que le Dalaï-Lama.

Mais mon étonnement et ma joie furent plus grands encore quand je pus contempler, quelques instants, la face lumineuse du Dalaï-Lama, incarnation d'Avalokiteçvara , fils spirituel de Bouddha lui-même. Le DalaïLama n'est encore qu'un tout jeune homme (il est né en 1876) ; son véritable nom est Tombdan Tjamtso. Son visage est du type tibétain fin, c'est-à-dire presque celui d'un Européen méridional.

Le Dalaï-Lama était splendidement vêtu, comme les grands prêtres de notre religion, seulement son costume est uniformément jaune. Le Dalaï-Lamahin-Ghéghène (prêtre suprême qu'est Dalaï-Lama) était assis sur un trône haut de deux archines (1m40) et entouré de ses fonctionnaires. Je passai entre une file de cent hommes armés de fouets et, selon le rite, je saluai Dalaï-Lamahin-Ghéghène, trois fois, en touchant la terre avec mon front. Puis je lui remis les cadeaux dont m'avait chargé mon maître Agouan Dordjief.

Alors

le Dalaï-Lama daigna placer ses propres mains sur ma tête en signe de bénédiction.

Puis on nous a donné à manger du riz et à boire du thé, que le grand lama avait

daigné goûter préalablement, et qui est par conséquent sacré. Le thé est très

bon, avec un parfum délicieux. Quand je sortis, encore tout ému et joyeux de

cette réception, on me remit 200 Lans d'argent (environ 800 fr.), selon l'ordre

du Dalaï-Lama, qui me les accordait en récompense, pour la bonne exécution des

commissions d'Agouan Dordjief.

Je

restai dans la vénérée Lhassa, jusqu'au mois d'avril; mais, malgré le temps

relativement court (un peu plus d'un mois) de mon séjour, j'ai pu me rendre

bien compte de l'étendue de la ville et visiter ses principaux temples.

Je

restai dans la vénérée Lhassa, jusqu'au mois d'avril; mais, malgré le temps

relativement court (un peu plus d'un mois) de mon séjour, j'ai pu me rendre

bien compte de l'étendue de la ville et visiter ses principaux temples.

Les rues avaient un aspect assez agréable, car je me suis trouvé à Lhassa au moment de l'année où l'on venait de faire le nettoyage des voies et les réparations des maisons de la ville. Les rues tibétaines sont bordées de maisons à un ou deux étages et dont le toit, formé de poutres recouvertes de terre ou d'argile, est ordinairement plat. Les plus belles de ces demeures ont, parait-il, intérieurement, de riches décorations sur leurs murs. Dans leurs chambres, la terre ne tient pas lieu de plancher, comme dans les demeures plus modestes de Lhassa, car on a soin de recouvrir le sol de ciment. Les riches habitants préfèrent aussi, aux simples coussins posés sur le sol, des sièges venus de la Chine. Leurs tables à thé et leurs chaises de toute sorte sont du même style. Ils ont aussi de plus riches armoires pour renfermer les petites images des Bouddha et des Boddhisatva qui composent l'autel de la famille.

Mais j'ai habité dans la ville sainte une maison plus modeste; aussi je n'y ai pas trouvé ce confort, bien au contraire, comme on va le voir. En effet, au point de vue matériel, ma vie n'avait pas été très agréable, car je m'étais difficilement habitué au climat de Lhassa, qui est plutôt froid à cause de l'altitude considérable de la ville. Les premières nuits que je passai dans ces petites maisonnettes en pierres et en briques séchées au soleil, où les braseros tenaient lieu de poêles, me semblèrent froides.

J'ai

eu aussi une certaine peine à m'habituer à l'éclairage imparfait de l'intérieur

des habitations; du papier, huilé ou non, remplaçait les vitres des fenêtres,

et la nuit, les petits lumignons sont tout aussi insuffisants que les torches.

Ces lumignons ressemblent aux lampes romaines et égyptiennes que j'ai vues depuis

dans les musées de Paris. On m'a dit que cette façon bizarre d'employer le papier

huilé est presque générale à Lhassa; seuls, les grands prêtres ont des vitres

aux fenêtres de leurs palais. Dans beaucoup de maisons, les ouvertures qui servent

de fenêtres ne sont obstruées par le papier qu'en hiver; en été, on les laisse

libres, on y accroche seulement un léger rideau. Quelquefois aussi, la lumière

vient d'en haut. Ainsi sont construites, par exemple, les maisons des riches

personnages de Lhassa. Le toit de ces demeures est supporté par de petites colonnes

placées sur le haut des murs et entre lesquelles le jour passe.

Les

désavantages de mon installation ont été un peu la cause de mes fréquentes sorties.

Pendant mes promenades, je vis souvent des femmes, qui transportaient des marchandises

dans des paniers d'osier ayant la forme de pyramides à six faces. La plupart

étaient vêtues de robes bleues, bleu foncé, ou noires, et coiffées d'un « pa-thong

», chapeau qui a la forme d'un couvercle de boite à chapeaux, et d'où pend une

sorte de voile qui recouvre la nuque et les épaules. Chez les femmes riches,

ces chapeaux, faits en étoffe de soie, sont garnis de perles, de turquoises

et de coraux.

Les

femmes s'occupent du commerce, parce qu'elles sont généralement très libres;

de plus, comme la population masculine, de Lhassa se compose surtout de moines,

beaucoup de femmes ne trouvent pas à se marier. Ainsi elles peuvent, en toute

liberté, faire le trafic. De plus, tous les marchands chinois ont des femmes

tibétaines comme concubines, et profitent de celles-ci pour faire, par leur

entremise, le commerce parmi les Tibétains; sans cela, ne connaissant pas la

langue du pays, ils ne pourraient jamais faire de brillantes affaires.

Le

commerce de Lhassa est, en général, très actif. Comme les maisons ont ordinairement

deux étages, l'étage inférieur est réservé aux boutiques, dont la plupart s'ouvrent

largement sur la rue. On vend dans ces boutiques toutes sortes de choses. Il

y a là des étoffes de drap et du velours de coton, qui ne coûte pas très cher.

Mais il y a aussi des objets de très haut prix : des coraux, des turquoises, de l'ambre, du brocart. Beaucoup de marchands vendent aussi des drogues et des matières colorantes. Les porcelaines qu'on trouve dans ces boutiques viennent de Chine. Mais les autres objets, dont j'ai parlé, et différentes petites choses miroirs à main, perles, allumettes, canifs, viennent de l'Inde, qui en envoie une très grande quantité; car les Tibétains aiment beaucoup ces objets.

Comme

je voulais emporter de jolis souvenirs de Lhassa, je me suis rendu dans une

petite boutique où j'ai trouvé de très jolies tasses en bois, tout à fait particulières.

Il y en avait de toutes les tailles et de tous les prix. Mais je m'étonnai que

certaines, bien que toutes petites, coûtassent si cher. On me dit alors qu'elles

étaient très précieuses. En effet, elles sont creusées d'une seule pièce dans

l'excroissance qui se produit sur le tronc d'un arbre qu'on appelle « zabya

». Cet arbre ne se trouve que dans le sud-est du Tibet, près du Yun-nan. On

dit qu'à un moment donné l'arbre commence à gonfler et qu'il se produit comme

une grosse tumeur sur le tronc ; il faut alors couper cette tumeur à une époque

déterminée. C'est dans cette excroissance qu'on creuse alors, à l'aide d'un

tour très primitif, les petites tasses qui m'avaient paru si chères. Elles sont,

du reste, aussi jolies que précieuses. J'en choisis quelques-unes, les plus

belles, qui étaient jaunes avec des veines rouges et noires; et je ne regrettai

pas de dépenser pour cela un peu plus d'argent, puisque je pouvais, à l'avenir,

manger ou boire le thé dans d'aussi jolies petites tasses plates.

J'ai

aussi acheté des porte-monnaie que l'on appelle ici « ngoul-khac ». Ils sont

en cuir de toutes les couleurs, garnis d'une tresse de deux tons et d'une bordure

de cuir également de deux couleurs différentes. Ils avaient tous, deux ou trois

compartiments. Je renfermais dedans tout mon argent tibétain.

La

monnaie tibétaine la plus courante est la « tranka » (prononcez ranka ; on dit

aussi ramka). C'est une monnaie d'argent, de la grandeur d'une pièce de 2 francs,

mais beaucoup moins épaisse. Elle est ornée de dessins représentant au centre,

un rond, et à la périphérie, un octogone. Entre le rond et l'octogone sont gravées

huit petites circonférences. Cette pièce vaut une demi-roupie, c'est-à-dire

80 centimes. On dit que maintenant (1902) la valeur de cette pièce est tombée

jusqu'à 50 centimes. Il n'y a pas de plus petite monnaie. Pour avoir la valeur

de 40 centimes, par exemple, on coupe la tranka en deux parties égales. Chacune

contient alors quatre ronds ou divisions. Ce sont les « tchi-tchaie. » On obtient

de même la pièce qui équivaut aux trois quarts de la tranka (djo-gang), où

aux trois huitièmes (karma-nga), ou à un huitième (k'agang).

Quelques

marchands se servent aussi de roupies indiennes, mais on les coupe comme les

tranka.

Pour

les marchandises de très haut prix, on se sert de paillettes d'or ou de poudre

d'or, que l'on pèse pour en connaître la valeur, tout à fait comme chez les

Chinois ; mais l'or vaut un peu moins cher au Tibet qu'en Chine. Cet or vient

du Tibet, mais l'emplacement exact de ses gisements est tenu secret. On sait

seulement, vaguement, qu'ils se trouvent au sud-est de Lhassa ; une partie

de cet or est exportée dans l'Inde.

Les

Indous achètent aussi aux Tibétains de la laine de mouton, des queues de yaks,

du borax, du sel et de l'argent métal. Le thé que l'on consomme au Tibet vient

de la Chine, qui envoie à Lhassa plus de « briques » de thé que de porcelaines

ou d'étoffes de soie. Le commerce du thé est réservé aux lamas des différents

couvents, qui organisent des caravanes spéciales à cet effet, et dont les chefs

vendent aussi un grand nombre de « bourkhanes » (images des divinités bouddhistes,

peintes sur toile ou sculptées en bois, en bronze ou en argent).

Sauf

ce commerce spécial fait par les moines, tout le trafic se fait par les femmes,

les Chinois, et aussi par les Cachmiriens et les Népalais.

Les Tibétains, préfèrent cultiver la terre.

Ils

font pousser l'orge et le froment; cette dernière céréale est d'une espèce spéciale,

qui m'a semblé remarquable parla finesse de son écorce, moins épaisse que celle

de l'orge européenne. Encore les hommes ne font-ils pas seuls cette besogne.

Ils conduisent les yaks qui tirent la charrue, mais ce sont les femmes qui sèment

et aident les hommes à faire la moisson. Les yaks qu'on emploie pour le labour

ne sont pas de race pure. Ce sont plutôt des hybrides de yaks et du bétail ordinaire;

on les appelle « tao » en tibétain, et « kaïnak » en mongol. Les Tibétains ont

aussi des cultures maraîchères; les légumes le plus communément cultivés sont

: les carottes, les radia, l'ail, les petits pois, les haricots.

Dans

les régions plus élevées que Lhassa, les Tibétains élèvent les yaks, les moutons,

les ânes, les chèvres.

J'ai

parlé des étrangers vivant au Tibet : Chinois, Népalais, Cachmiriens, gens du

Sikkim. Quant aux Mongols, ils ne sont pas nombreux; pour la plupart, ils sont

moines et vivent surtout à Braïpoung (couvent aux environs de Lhassa).

On

voit aussi, parfois, le long des routes, de mauvais petits garnements, petits

enfanta tibétains, très sauvages et qui se plaisent à voua jeter des pierres,

qu'ils lancent très habilement avec une fronde. D'ailleurs, on les voit souvent

se livrer entre eux à des batailles acharnées, se traîner par les cheveux et

se donner force horions. Ainsi, les Tibétains apprennent, dès le plus jeune

âge, l'art de manier les projectiles, et il n'y a rien d'étonnant qu'ils arrivent,

étant adultes, à atteindre le but, en jetant des pierres, de la grosseur du

poing, à 200 mètres, soit directement, soit à l'aide d'une fronde. Leur cible

favorite est ordinairement un yak.

Comme

je voyais souvent ces enfants jouer et se battre aux environs de Lhaasa, j'ai

demandé à un Mongol, qui habite le couvent de Braïpoung, s'ils vont à l'école.

Il m'a expliqué qu'il y a plusieurs écoles à Lhassa, laïques et congréganistes,

avec des maîtres laïques ou des lamas. Mais on voit, par ce qui précède, que

les enfants ne les fréquentent guère. Et d'ailleurs ils sont très méchants.

Il n'en est pas de même des hommes de Lhassa. Ils sont très affables et polis,

et je ne crois pas qu'il y ait dans tout le Tibet de gens plus aimables.

Quant

à la vie des familles tibétaines, j'ai cru remarquer que les femmes avaient

toute la direction de la maison. Ce sont elles, en somme, qui prennent la plus

grande place dans les affaires de famille et même dans toute la vie sociale,

sauf en ce qui concerne le service religieux.

Nous

avons déjà vu que celles des femmes qui ne s'adonnent pas au commerce aident

beaucoup leurs maris dans les travaux d'agriculture. Cela ne les empêche pas

de s'occuper aussi de travaux qui sont confiés aux femmes dans les autres pays.

Par exemple, ce sont elles qui vaquent aux menus soins du ménage et se chargent

de la préparation des repas.

Ces repas se composent surtout de différentes viandes. Le plus souvent on mange, à Lhassa des yaks; parfois aussi des moutons, des chèvres et des boeufs. Naturellement, je ne parle que des laïcs : le clergé lamaïte tibétain ne mange aucune nourriture pour laquelle il faudrait sacrifier un être vivant. Seuls les moines d'origine mongols sont autorisés à manger un peu de mouton dans les couvents; car nous autres Mongols nous ne pouvons pas vivre autrement.

Dans les environs de la ville, on mange moins de viande et l'on se régale avec des légumes. Un des mets les plus communs à Lhassa, comme partout au Tibet, c'est la farine d'orge grillés appelée « tsamba » en tibétain; on la mange surtout bouillis dans de l'eau. On boit beaucoup de thé, qui vient, sous forme de thé en briques, en très grands partis de la Chine. Mais on trouve aussi à Lhassa des fabricants de bière et de liqueurs, d'autant plus qu'il n'y a pas de droits sur les alcools.

J'ai vu à Lhassa, parmi les boutiques, des maisons de thé et des restaurants; ils sont tenus par des Chinois, et l'on y débits le vermicelle et autres mets chinois ainsi que l'eau-de-vie de riz. Ces restaurants sont un peu plus fréquentés en été, mais, le plus souvent, et particulièrement en hiver, le Tibétain de Lhassa préfère dîner chez lui. Il reçoit alors des amis ou des hôtes étrangers, et c'est pendant ces festins que l'on peut juger de l'amabilité des Tibétains; très affables et respectueux, ils font le meilleur accueil à leurs hôtes et écoutent leurs moindres propos avec la marque du plus profond respect. Pour ces réceptions, les habitants de Lhassa s'habillent le plus richement possible.

Je ne pourrais décrire toute la parure qu'ils mettent alors, les hommes comme les femmes. Celles-ci, comme on l'a déjà vu, aiment la parure. J'ai cru remarquer qu'elles portent plus spécialement les coraux, les turquoises, les perles et l'ambre dans leurs cheveux; l'argent sert à faire leurs bracelets pour le bras droit; les grandes coquilles, les bracelets pour le bras gauche; l'or est transformé en bagues. Les hommes portent des bijoux comme les femmes, mais non pas si variés ni si nombreux que ceux des femmes. Ce sont surtout les bagues et les boucles d'oreilles en or et en turquoises qui sont la parure communs à l'homme et à la femme de Lhassa.

Les couleurs des vêtements varient suivant la condition de celui qui les ports. C'est ainsi que les membres du clergé sont le plus souvent vêtus de sois ou de drap jaune, comme dans tout pays bouddhiste; quelquefois, cependant, ils s'habillent en manteau de couleur marron. Cette couleur semble être aussi celle des habits des gens de condition moyenne. Le peuple se sert, pour la confection des habits, d'uns laine tibétains spéciale, fabriqués à Lhassa et de couleur grise. Les gens du peuple ne portent pas non plus des chaussures de fabrication chinoise, comme les plus riches personnages de la ville, nais des sandales du même drap que leur vêtement et également faites au Tibet; souvent les gens vont nu-pieds.

Je

dus malheureusement quitter trop tôt Lhassa, sans avoir su la satisfaction de

voir en détail tout ce qu'elle renferme de beau et de riche et surtout ses randjoun

[5] .

Parti

de Lhassa dans le courant du mois d'avril, j'arrivai en huit jours à Tchun-bu

ou Tchoumbi [6] , sur le flanc

septentrional des vastes et puissants contreforts de l'Himalaya. Dans cette

ville demeure l'ambassadeur tibétain venu de Lhassa.

Au

commencement du mois de mai 1899, je suis arrivé à Dardjiling, station terminus

du chemin de fer qui relie le Sikkim avec Calcutta. Après quelques jours de

recherches dans cette ville, je me suis arrangé pour avoir un guide qui m'accompagnerait

en Chine. Ce guide s'appelait Lup-San; il était Mongol d'origine et habitait

Dardjiling. Je devais l'amener à mes frais à Pékin. Nous avons passé six jours

à Calcutta, en attendant le départ du bateau. Le 16 mai, nous fûmes retenus

en quarantaine, pour quatre jours, dans la ville de Pi-nang.

Après

le départ de Pi-nang pour Hong-kong, j'ai montré à mon guide Lup-San l'argent

que j'avais pour le voyage. Le lendemain, Lup-San se trouvait dans une attitude

presque pensive, et il m'a expliqué son opinion à peu près en ces termes : «

C'est très heureux pour vous que ce soit moi qui vous accompagne. Si vous aviez

un autre guide, il vous aurait certainement fait quelque chose en voyant tant

d'argent. » Je lui demandai, avec un étonnement simulé que je tâchai de rendre

sincère en apparence, ce que l'on aurait pu me faire, et le guide aussitôt de

rire « Ha! Ha! si quelqu'un était à ma place, il vous aurait empoisonné et,

s'emparant de l'argent, s'en serait retourné chez lui »

Tout

en remerciant mon guide pour son bon conseil, je commençai à me défier de lui,

surtout en ce qui concerne la nourriture. Si, par exemple, il versait le thé

dans deux verres en mon absence, je lui donnais, sous un prétexte quelconque,

le verre qui m'était destiné.

A

Hong-kong, nous avons attendu huit jours le départ du bateau; pendant ce temps,

mon guide était devenu mon maître. Il achetait tout ce qu'il voulait, sans demander

ma permission, mais en payant avec mon argent. Il s'est acheté ainsi tout ce

dont il avait besoin, et je ne pouvais l'en empêcher; j'étais même obligé de

lui promettre de le ramener chez lui et de le récompenser pour les services

qu'il m'avait rendus.

Le

17 juin, je suis arrivé à Pékin; j'y passai trois jours pour préparer mon départ

vers la ville de Kalgan. Le 25 juin, je suis arrivé à Kalgan, ayant fait le

trajet dans une voiture chinoise. A Kalgan, je louai deux chameaux, chez des

Mongols de passage, pour le prix de 60 Lans, à condition qu'ils me promissent

formellement de m'amener à Ourga, en vingt jours. Le 25 juillet, je suis arrivé

à Ourga, et chez moi, en Russie, en août 1899.

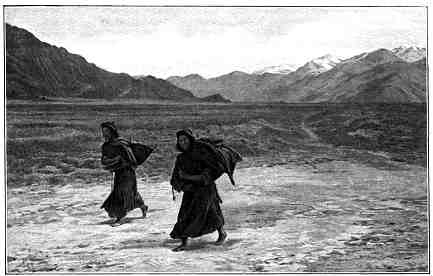

Pélerins faisant le circuit sacré en mesurant

le tour de Lhassa par la longueur de leur corps

- dessin de Massias -

TR0IS VOYAGES A LHASSA (1898-1901)

PAR

OVCHE NARZOUNOF, PÈLERIN KALMOUK.

Présentés par M. J. DENIKER.

Mission à Paris. - Deuxième volage au Tibet par l'Inde anglaise. - Séjour forcé à Dardjiling - Tribulations à propos de l'expédition des vases sacré, au Tibet. - Renvoyé à Odessa aux frais du Gouvernement anglais

Le 10 janvier 1900, j'ai été envoyé par Agouan Dordjief à Paris, pour des affaires tibétaines, notamment pour recevoir les vases sacrés, qu'on avait fabriqués dans cette ville pour les lamas tibétains, parce qu'on ne pouvait, nulle part ailleurs, les faire aussi bien. En même temps, la Société impériale russe de Géographie me confiait la mission de prendre des photographies au Tibet et m'avait prêté un excellent appareil photographique.

Le 13 (25) janvier 1900, je suis arrivé à Paris. Là, toutes mes affaires, concernant la réception et l'expédition des vases, et, en général, le voyage ont été arrangés par M. Deniker, qui a toujours été bon pour moi et pour Agouan Dordjief. J'ai visité, à Paris, le musée Guimet, où j'ai vu énormément d'objets du culte bouddhiste; j'ai assisté également à une séance de la Société de Géographie, et M. Deniker m'a présenté au baron Hulot, secrétaire de cette société, qui a été très aimable pour moi.

Le 28 janvier (9 février) 1900, j'ai quitté Paris pour l'Inde, emportant avec moi trois caisses remplies de vases en acier, pour les couvents bouddhistes; le reste (28 caisses) devait être expédié un mois plus tard. Je me suis embarqué à Marseille sur un bateau des Messageries maritimes, et le 22 février (6 mars), j'arrivais à Calcutta.

Dans

cette ville, à la visite douanière, on a gardé mes affaires, notamment un fusil

et cent cartouches que j'emportais pour ma défense personnelle. Le lendemain,

cependant, on me rendait ces affaires, excepté le fusil qui, m'a-t-on dit, ne

me serait rendu que dans huit jours, en même temps que le permis du gouverneur

de Calcutta pour le port d'armes.

J'ai alors appris par un juif, sujet anglais parlant russe, qu'on devait m'arrêter

dans mon voyage au Tibet.

Poussé par le sentiment de la peur, le 10 mars, j'ai mis le costume chinois

et j'ai laissé mon bagage à l'hôtel, en priant l'aubergiste de le garder à Calcutta.

J'ai expliqué au propriétaire de l'hôtel que je partais pour Dardjiling, afin

d'y recevoir de l'argent et d'y trouver un interprète; je lui dis encore que

mon absence ne durerait qu'un mois. Mon but était, avant d'attendre une mesure

quelconque prise à mon sujet par les Anglais, d'arriver à la frontière tibétaine

et d'envoyer, de là-bas, un homme de confiance qui aurait pu recevoir mon bagage

et les caisses contenant les vases. A deux heures de l'après-midi, j'étais à

la gare du chemin de fer qui conduit à Dardjiling. Je me suis installé dans

une voiture de troisième classe, parmi les nombreux Hindous.

Pendant le trajet de Calcutta à Dardjiling, j'ai souffert une grande fatigue, d'abord parce qu'il faisait chaud, et ensuite parce que les Hindous sont arrivés en telle foule dans le wagon qu'on pouvait à peine y bouger. Ainsi serré, j'étais mal à mon aise et j'étouffais de chaleur. Pour comble de malheur, les Hindous ont commencé à fumer leur tabac d'opium, ce qui m'a donné un mal de tête terrible. Je sentais que je perdais connaissance. Je mourais de soif, mais j'avais trop peur des Anglais pour aller au buffet des stations, et les Hindous ne voulaient pas me donner à boire de l'eau dans leurs tasses, leur loi défendant de boire et de manger dans la même vaisselle qu'un étranger, ou même qu'un des leurs appartenant à une autre caste que le possesseur de la vaisselle. Avant d'arriver à la station de Che-li-gu-ré (je ne me souviens plus au juste du nom de l'endroit), j'ai demandé à un porteur d'eau de me verser un peu du précieux liquide dans le creux de mes mains réunies. C'est ainsi que je me suis rafraîchi.

Le

11 mars, j'arrivai dans la ville de Dardjiling. Là, un agent de police me demanda

mes nom, profession et destination. Je feignis de ne pas comprendre ce qu'on

me demandait. Cependant, sur le bagage que je tenais a la main, une étiquette

était restée, celle du bateau français; mon nom se trouvait inscrit sur celle-ci.

Voyant cela, l'agent a noté le fait dans son carnet. Je suis allé loger chez

un lama mongol, Schreb-Djan-San, dans le village de Goumbar, situé à 5 kilomètres

de Dardjiling.

Le

13 mai, on m'appela à Dardjiling, chez le « district-commissioner » (chef de

district). Celui-ci me questionna sur le but de mon voyage et me laissa libre

sous la caution de Schreb-Djan-Sari, jusqu'à nouvel ordre. J'ai vécu de cette

façon cinq mois et quinze jours.

Le

chef du district m'avait ordonné de me présenter périodiquement chez lui, à

Dardjiling. Ainsi j'étais obligé de faire 10 kilomètres (aller et retour de

Goumbar à Dardjiling) à pied, tous les deux ou trois jours. Pendant ces visites

obligatoires, le chef du district inscrivait les traits particuliers de mon

visage, la couleur de mon habit, etc. Les derniers temps, il n'y avait plus

rien à inscrire; alors je montrais le bout de mon nez et je m'en retournais.

J'avais prévenu à Lhassa que j'étais arrêté .

A

la fin du mois de mai, trois hommes, venus du Tibet, se sont présentés à moi.

Ils étaient porteurs d'un certificat constatant que j'étais un bouddhiste, pèlerin,

ayant déjà été une fois faire mes dévotions à la Ville Sainte. Ces personnes

n'ont pu obtenir aucune amélioration pour moi, car le chef du district ne voulait

rien entendre.

Les

trois premiers mois, ce chef m'a fort persécuté, mais après il s'est calmé.

C'est alors que j'ai commencé à prendre des photographies.

En juillet, un homme est arrivé qu'on avait envoyé vers moi du Tibet. Je lui confiai les trois caisses contenant des vases sacrés que j'avais avec moi. Elles n'étaient pas pour cela en sûreté. En effet, l'homme qu'on m'avait envoyé mourut peu après, et sa femme refusa de me rendre les caisses. C'est à ce moment que, tout à fait malheureux, je m'adressai plus que jamais à M. Deniker ; plusieurs de ses lettres ne me parvinrent pas [7] .

Quant

aux vingt-huit autres caisses, elles eurent encore plus de mésaventures. En

effet, je m'étais proposé de partir de Dardjiling pour le Tibet, n'ayant en

poche que le reçu de l'agence Cook, qui était chargée de l'expédition de mes

vingt-huit caisses; et, de là, j'aurais envoyé un homme de confiance, avec mon

papier, pour les chercher. Comme j'étais retenu prisonnier, je ne pus réaliser

mon projet. C'est alors que j'ai expédié mon traducteur à Calcutta, pour qu'il

s'informe de tout au sujet de mes caisses. Mais, le 24 août, le chef du district

m'a expédié moi-même à Calcutta, en compagnie de trois policiers armés. Là,

en sortant de la gare, on m'a mis dans une voiture et on m'a amené au poste

de police, où l'on me présenta à un monsieur à cheveux blancs, vraisemblablement

un fonctionnaire anglais. Il me regarda d'un air sévère et me questionna sur

mon voyage. Par l'intermédiaire de l'interprète, on me déclara qu'à partir de

ce moment je serais emprisonné, et qu'ensuite on m'expédierait dans mon pays,

en Mongolie.

Pendant

ma détention, j'appris que les vingt-huit caisses étaient arrivées à Calcutta,

mais qu'elles avaient été prises, après de nombreuses réclamations et difficultés,

par un inconnu. On appelle cet homme « Koukanson» (il s'agit, comme on le voit,

de l'agence Cook and Son). On dit qu'il est très puissant, mais il n'a pas donné

son adresse. Mon traducteur me consolait de son mieux, me disant qu'il fallait

attendre toute grâce et toute aide de Bouddha et non des hommes.

Ces

jours-là, en effet, j'ai vécu une grande fatigue (sic). Qui est-ce qui a pu

prendre mes caisses sans quittance? Comme mon traducteur n'avait pas pu comprendre

qui était ce « Thomasse Koukanson », ce jour-là était pour moi une grande frayeur

(sic)- Alors j'ai ordonné à mon traducteur de faire part de ces événements à

la police. Les fonctionnaires de la police et mon traducteur sont allés « dans

Thomasse Koukanson », pour s'enquérir de ma marchandise. Quand ils sont revenus,

ils m'ont dit : « Demain, à onze heures, un homme du « Thomasse Koukanson» viendra

vous voir pour demander votre désir au sujet de la marchandise : faut-il l'envoyer

au Tibet ou la renvoyer dans votre pays? » Alors j'ai su enfin toute l'histoire

de mes caisses

: elles m'avaient été envoyées par l'agence Cook, à Dardjiling, mais à cause

de la suspicion dans laquelle le Gouvernement de l'Inde me tenait, et à cause

des droits de douane, cet envoi est resté en souffrance à Calcutta. J'expliquai

aux envoyés de Cook que je voulais livrer toute la marchandise à un homme venu

du Tibet que je leur nommai. Mais comme cet homme n'aurait pas le temps de venir

à Calcutta, j'autorisais mon traducteur à lui faire parvenir les caisses. Le

29, le comptoir Cook délivra à mon traducteur une quittance dans laquelle il

était dit que « Thomasse Koukanson » enverrait toutes mes caisses à Dardjiling,

et qu'on devait payer pour le tout 497 roupies (presque 800 francs). La même

agence Cook a forcé la femme, qui retenait toujours mes trois caisses, à les

rendre, en la menaçant de la colère du Dalaï-Lama qui, lui a-t-on dit, l'excommunierait.

Ainsi,

j'ai pu enfin expédier toutes mes caisses, mais, à cause de tous ces retards,

les instruments de précision, comme le télescope, les appareils électriques

et le phonographe furent presque complètement détériorés, et ces merveilles

de l'Occident, que je rapportais dans mes trois caisses, avec tant de peine,

manquèrent leur effet.

Quant

à moi, pendant mon emprisonnement, on me demanda si mon désir était de partir

par Pékin ou par Paris- Je répondis : « Expédiez-moi par Odessa. » Comme il

restait encore cinq jours jusqu'au départ du bateau, je les ai passés en prison,

où l'on m'a très bien traité et nourri de la cuisine hindoue.

Le 25 août, on m'installa sur le bateau, en deuxième classe, et je partis, aux frais du Gouvernement de l'Inde britannique, pour Odessa. Ainsi, le 3 octobre 1900, je suis revenu en Russie, après une tentative de voyage infructueuse, ne rapportant, pour tout profit, que quelques photographies de Dardjiling et de ses environs.

III

- Troisième voyage à Lhassa. - Record de vitesse à travers le Gobi. - Audience chez le Dalaï-Lama. - Les temples de Lhassa. -Les couvents des environs- - Les pèlerins faisant le tour de Lhassa en rampant sur le sol- - Tachi-loumpo. - Retour par le Népal.

Malgré les mésaventures de mon deuxième voyage, dès que je suis arrivé dans mes campements, je n'ai eu d'autre idée que de retourner de nouveau au Tibet. Par un heureux concours de circonstances, le « tsanit » (docteur en théologie) khambo (supérieur du couvent) Agouan Dordjief se trouvait en Sibérie, dans la Transbaïkalie, sa patrie, et sur le point de partir pour Lhassa. Il suffit de quelques dépêches échangées pour décider mon maître à m'attendre à Ourga. J'y suis arrivé par le train-express et avec des chevaux de relais à toute épreuve. Nous quittâmes Ourga avec six autres compagnons de voyage, le 5 décembre 1900, et le 28 février 1901, nous atteignîmes les murs sacrés de Lhassa.

Ainsi nous avons fait la traversée du désert de Gobi en deux mois et vingt-quatre jours. Personne n'a fait ce trajet aussi vite que nous; ordinairement on y met cinq à six mois.

A Lhassa, j'ai eu l'honneur d'être à nouveau présenté au Dalaï-Lama. Le Dalaï Lamahiin Gheghène a daigné, d'un ton caressant, me demander, par l'intermédiaire de l'interprète, comment j'ai été traité en captivité par les Anglais, et de quelle façon je suis revenu dans ma patrie. J'ai tout raconté minutieusement au Dalaï Lamahiin Gheghène. Pour tous mes services, j'ai reçu de lui un don du troisième degré : sorte de tapis fait de peau de tigre. C'est un siège d'honneur, dans toutes les cérémonies solennelles des lamaïtes. Lorsqu'on s'est assis une fois sur cette peau de tigre en présence du DalaïLama, on inscrit le fait dans un registre, et, dorénavant, on a le droit de s'asseoir toujours en sa présence sur un tel tapis.

J’ai passé plus d'un mois à Lhassa et j'ai pu faire un grand nombre de photographies avec un nouvel appareil qui m'a été donné par la Société de Géographie de Saint-Pétersbourg, dont le secrétaire, M. Grigoriev, m'a très bien reçu et m'a donné de précieux conseils pendant mon court séjour dans la capitale russe .

J'ai visité, pendant ce séjour, tout ce qui était digne d'être vu à Lhassa. Il m'était bien facile de connaître les particularités des différents bâtiments, mais j'ai eu plus de peine à prendre des photographies- Il me fallait toujours me cacher, car il est tout à fait interdit, même aux bouddhistes, de capter les images des objets ou des personnes dans une petite boîte noire pour les transporter ensuite en Occident. Néanmoins, j'ai pris beaucoup de clichés.

Le premier temple que j'ai visité est le grand Tsou appelé en tibétain Djo-ramotché ou Djo-vo-khang (On le voit à peine sur notre photographie de Lhassa, côté est). Il est au centre d'un grand groupement de maisons et de boutiques. Ce temple a trois étages.

Son

entrée principale est tournée vers l'ouest. Il est couvert de quatre toits dorés,

et il renferme un grand nombre de statues de dieux bouddhistes, au centre desquels

on voit l'image de Djo Çakya Mouni, seigneur Bouddha, représenté comme il était

à vingt ans, sous l'aspect d'un jeune prince et de grandeur naturelle. On dit

que cette statue a été faite dans l'Inde, notamment à Magadha. On prétend que

c'est Visvakarma qui l'avait fabriquée sous les auspices du dieu Indra. Les

livres bouddhistes disent que cette statue a été fondue avec cinq métaux précieux

: l'or, l'argent, le zinc, le cuivre et le fer, et cinq substances les plus

rares, que certains commentateurs assimilent aux différentes pierres précieuses.

Cette image se trouve sous un dais supporté par quatre colonnes dorées.

A

gauche et à droite se trouvent des statues, toutes plus grandes que nature,

notamment celle de Maytreia, le successeur de Bouddha Çakya Mouni. Parmi les

autres statues, j'ai surtout remarqué celle du dieu, que nous autres Kalmouks,

appelons Niduber Uzuktchi, et que les Tibétains nomment Avaloki teçvara ou Aria

Bala, avec ses onze têtes et ses centaines de bras. Ce dieu est le fils spirituel

(bodiçatva) d'Amitaba, personnification de la charité, et dont le Dalaï-Lama

est l'incarnation sur la terre.

Au second étage est la statue de Bak-Lamo, déesse protectrice des femmes en couches; tous les pèlerins lui jettent des poignées de riz, et ce riz s'accumule dans les plis de son habit, ce qui attire une grande quantité de rats dans le temple; il est défendu, sous peine de mort, de tuer ces rats.

Autour

du temple, les pèlerins font, à des époques fixes, des processions. Aussi a-t-on

ménagé une zone, large de 4 mètres, autour du grand Tsou et de ses dépendances,

pour que les pèlerins puissent y circuler librement. Là, on voit s'élever un

peuplier qui est poussé d'un cheveu de Bouddha, planté en terre.

C'est

cette zone que l'on nomme le « circuit interne» .

Au delà de cette ligne s'étend le quartier le plus commerçant de Lhassa, appelé Banaktcho; aussi est-ce sur la grande rue qui passe par là (voie du circuit moyen) que se trouve l'emplacement du marché.

Le temple du petit Tsou se trouve plus au nord; les maisons, de ce côté, sont plus disséminées et non pas groupées comme autour du grand Tsou. Le petit Tsou (Djo-khan) est surmonté d'une coupole dorée, et toutes ses portes s'ouvrent vers l'orient.

Je n'ai pas manqué non plus d'aller voir la demeure sacrée du génie protecteur de Lhassa, le temple de Tchoi-tjon-tsan-kan. C'est à la fois un temple et un couvent où vivent deux cents moines. Puis, j'ai visité peu à peu tous les monastères qui sont groupés dans l'intérieur de la plus grande voie circulaire de Lhassa, la voie du circuit externe.

J'ai vu, vers le nord de la vénérée Lhassa, le couvent de Baldan-madjoud et de Bod-djoud (chacun contient deux cents moines) et le monastère de Mouri (trois cents moines). J'ai visité, à l'ouest de la ville sainte, le couvent de Tsemo-lin (plus de cent moines), puis le monastère de Chidda, et enfin celui de Dan-djai-lin (deux cents moines), ancienne demeure du « houtoukhta» (grand prêtre) Demou, qui était régent pendant la minorité du Dalaï-Lama actuel. Enfin, j'ai pu encore voir et photographier l'ancien palais des rois du Tibet, que le peuple désigne sous le nom de Gadan-kansar, et qui se trouve tout près du temple de Ramotehé.

Ce

palais, qui a cinq étages, est encore habité, bien qu'il tombe en ruines, par

des pèlerins pauvres qui n'ont pu trouver de logement ailleurs. J'aurais voulu

photographier la façade ouest qui est la plus intéressante: elle est la plus

haute et aussi la plus remarquable; mais c'était malheureusement impossible,

des Tibétains me surveillant de très près.

Ce

palais diffère des autres bâtiments de Lhassa, car il n'est pas blanchi à la

chaux, et voici pourquoi. Le roi Djarme-NamDjal (« namdjal », veut dire le victorieux),

qui habitait ce palais, est célèbre pour avoir combattu le Dalaï-Lama, qui voulait

alors réunir dans sa personne le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel comme

maintenant. Avec l'aide des Chinois, le Dalaï-Lama fut vainqueur, et les Chinois

firent assassiner le roi laïque du Tibet (1751). Le septième Dalaï-Lama, Ral-san

Gyamiso (1708-1758), proclamé par les Chinois, inaugura le régime actuel; pour

commémorer cet événement, les Chinois laissèrent tel quel l'ancien palais des

rois du Tibet, et firent blanchir à la chaux les autres maisons de Lhassa.

Je me suis aussi promené aux environs de Lhassa, avant de faire de grandes excursions aux couvents d'alentour. Peu de temps après avoir abandonné la voie du circuit externe, à l'ouest du Potala, j'ai aperçu la colline de Djag-bo-ri (mont de fer). On voit s'élever à son sommet le temple Tchogri Veïdour, avec un couvent où habite l'incarnation de Boddhisatava Vadjra-pani et où l'on enseigne aussi la médecine à trois cents moines étudiants, dans une école spéciale appelée Man-ba-datsan.

Au

pied de cette colline, à l'ouest, est situé le couvent de Goundouï-lin, où se

trouve une chapelle fréquentée plus spécialement par les marchands chinois.

Plus à l'ouest encore et à 1 kilomètre de là, s'élève le palais de Norbou-linka;

c'est là qu'habite le Dalaï-Lama, pendant l'été. C'est une résidence charmante

et paisible au milieu de la verdure d'un grand parc. En face de ce palais, mais

de l'autre côté de la voie du circuit externe, on aperçoit la petite demeure

de l' « ambane », haut fonctionnaire résidant à Lhassa, comme représentant de

l'empereur de Chine, auquel le Tibet est soumis nominalement, comme on le sait.

Cette

habitation est entourée de murs, reste de l'ancienne enceinte de Lhassa, et

la porte en est toute délabrée. Cependant, des deux côtés de cette entrée en

ruines, se dressent des poteaux garnis d'oriflammes, comme devant les différents

« yamen » (bureaux des fonctionnaires en Chine). Le mur qui entoure la résidence

de l'ambane a été détruit par les Chinois, en 1721, au commencement des guerres

intestines entre les rois du Tibet et les Dalaï-Lamas, à la suite desquelles

la Chine a pu établir son protectorat au Tibet.

Je

n'ai pas été seulement aux environs immédiats de Lhassa, j'ai voulu aussi visiter

les couvents qui sont un peu plus éloignés de la Ville Sainte.

J'ai

d'abord été au couvent de Braïpoung, car on prétend que c'est le plus grand

et le plus important.

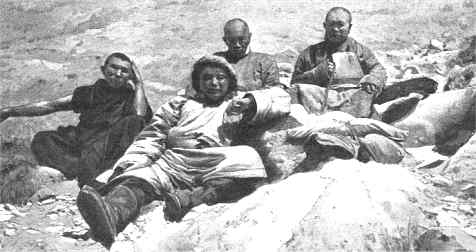

M. Narzounof, et ses compagnon de voyage, au milieu d'une passe haute de 5000

metres

dessin de Mignon

Ce monastère, que l'on appelle aussi Depung, est situé au nord-ouest de Lhassa, sur la pente de la montagne de Guepel. Il se compose de quatre communautés et d'un temple, le Tsaktchin-doungan, dont le toit est doré; ce dernier est si grand qu'il peut renfermer tous les moines de Braïpoung. Aussi ceux-ci s'y rassemblent-ils, tous les jours, pour célébrer l'office religieux. Ces moines sont au nombre de dix mille. Les autres communautés de Braïpoung ont chacune leur temple spécial. Dans les trois premiers datsan (temples), on fait l'office du « tsanit», tandis que le gakbo-datsan (temple spécial) est affecté a l'office appelé « tjud ». Parmi les bâtiments de ce grand couvent se trouve aussi une petite imprimerie.

J'ai eu la joie de rencontrer dans ce couvent deux de mes compatriotes. L'un d'eux appartient à la petite division de la même tribu (derbeut) que moi, mais il habite ordinairement les steppes de la province d'Astrakhan. L'autre est un Kalmouk des environs de Karachar (Turkestan chinois). C'est un descendant des Kalmouks qui ont suivi le khan Ovché (Ouboucha) qui organisa le fameux exode des Kalmouks de la Russie, au XVIIIe siècle- Tous les deux étudient à Braïpoung et ont déjà le grade de ghélung (vicaire). J'ai causé longuement avec eux en kalmouk, et cela m'a reporté par la pensée dans mon pays natal.

Je pris à regret congé de mes deux compatriotes, et ayant visité tout les édifices de Braïpoung, je gravis encore plus haut la montagne, sur le flanc de laquelle se trouve ce couvent, et à 4 kilomètres de là, j'arrivai à son sommet. Là s'élève, parmi les rochers sauvages, une petite chapelle où demeure l'anachorète ascète du mont Guepel (Guepeliin ritode). Tout près de là est une des résidences d'été du Dalaï-Lama.

Je profitai aussi de mon passage à Braïpoung pour aller voir le monastère de Naitchoun-tchoïden. C'est un tout petit couvent, auprès de l'immense monastère que je venais de visiter. Il y vit à peine cent moines; mais c'est le séjour du principal « tchoïden » (oracle et gardien de la religion, chargé de la défendre contre ses ennemis). Il est situé au sud-est de Braïpoung et au milieu de jardins ombreux. Le Dalaï-Lama lui-même l'honore quelquefois de sa présence, quand il vient consulter le grand tchoïden .

La seconde excursion que je fis me conduisit au monastère de Sera.

Je partis de bonne heure, et je rencontrai d'abord sur mon chemin une pierre plate sur laquelle on découpe les morts. On sait qu'en effet, selon les rites bouddhistes-lamaïtes, les grands prêtres seuls sont enterrés ou brûlés après leur mort. Les autres bouddhistes-lamaïtes sont découpés et laissés sur cette pierre plate, et leurs cadavres sont abandonnés aux oiseaux de proie. Cette besogne funèbre est accomplie par les mendiants, parqués dans un quartier spécial de Lhassa, dont toutes les maisons sont faites de cornes de boeufs et de boucs et sentent très mauvais. Ces étranges fossoyeurs sont très insolents; parfois, lorsqu'ils rencontrent un étranger, ils lui jettent à la tête leur sale chapeau et répondent, s'il se plaint : « Nous ne vous insultons pas, seigneur, nous vous saluons» C'est sur la route de Sera, à 2 kilomètres de Lhassa, que s'élève le fort chinois de Dja-chi-tan, qui est composé de casernes, d'une chapelle chinoise et d'une chapelle tibétaine. La position de Dja-chi-tan, en dehors de l'enceinte de Lhassa, fait dire subtilement aux Européens que la garnison chinoise n'est pas installée à Lhassa. La Chine s'est fait représenter là par une troupe de gens sans aveu, qui sont peu sympathiques à la population tibétaine.

Le monastère de Seraïn-kit (nom mongol de Sera), situé à 4 kilomètres de Lhassa, est très pittoresque. Il s'élève sur le versant d'une montagne dénudée, appelée Ta-ti-bou, et plantée seulement, de loin en loin, de houx et de cyprès; cette montagne renferme des mines d'argent. Le couvent de Seraïn-kit est habité par six mille moines.

Il y a là, aussi, un grand nombre de cellules, appelées « ritodes » (le même mot désigne aussi en tibétain le cénobite lui-même). Ces cellules, d'abord très petites, se sont transformées et agrandies, jusqu'à prendre les proportions de vrais palais- D'autres part, les ascètes actuels, qui vivent dans ces ritodes, ont beaucoup de serviteurs et possèdent aussi de grands domaines. Les ritodes sont vénérés, non seulement pendant leur vie, mais encore après leur mort, et il n'y a pas de plus grand honneur à rendre à un défunt que de « le faire dépecer sur la pierre tombale d'un ritode»- Une des plus recherchées parmi ces pierres est au nord-est de Sera, près de la chapelle du cénobite Pa Bon Ka.

Il n'y a pas à Sera de « khoubilgan » ou incarnation de saint permanent, mais, par contre, il y a deux facultés de théologie : dans l'une on enseigne le tsanit, et dans l'autre le tjud.

Après cette visite, comme à Braïpoung, j'ai voulu atteindre le sommet de la montagne où est situé un petit couvent, Tchoub-San. De là, on apercevait les grandes montagnes qui s'élèvent au-dessus de Sera. C'est là que sont les chapelles que l'on appelle en général Sera-Ritod, et où vivait, avant la fondation du couvent, le grand cénobite Tsoung Khava, fondateur de notre religion de Geluk-Pak (lamaïtes à bonnet jaune), secte dominante actuellement au Tibet et en Mongolie. C'est lui qui posa, en 1417, la première pierre du couvent de Sera-

Une dernière excursion m'a conduit à Galdan, qui est le plus éloigné des trois grands temples situés autour de Lhassa (30 kilomètres au sud-est de cette ville).

Pour arriver à ce couvent, nous avons dû, d'abord, traverser, à cheval, de très hautes montagnes avant d'arriver en face du col placé entre les monts Brog-ri et Van-kou-ri sur les bords du Ki-tchou, et où s'élève le monastère de Galdan, dons le semple principal est fais, m'a-t-on dis, de marbre es de malachite; mais je n'ai pu vérifier ce fais. C'est un des temples qui contiennent le plus grand nombre de souvenirs de Tsoung Khava (Tsoung Kapa), notre grand réformateur, qui fonda, il y a cinq siècles (en 1409), ce couvent.

Aussi, après avoir salué les images saintes, fais mes dévotions et exécuté le «circuit» pour faire le tour du temple, j'ai visité, en premier, le temple à sois doré où s'élève le « soubourgan [9] » du grand Tsoung Khava. Ce soubourgan est en or et contient les restes du grand saint, enveloppés dans les plus précieuses étoffes. Au voisinage, on montre la cellule qu'habitait Tsoung Khava. C'est à Galdan qu'on m'a raconté plusieurs récits se rapportant à ce saint homme; voici un de ces récits.

On m'a dis que quand la mère du fondateur de notre doctrine mourut, Tsoung Khava s'écria : « Ah! » ; et alors, sur le mur, près de la place où il était assis, apparus la lettre « randjoun »- On m'a montré cette lettre. J'ai vu aussi la trace du siège de Tsoung Khava, la marque restée à l'endroit où il a abandonné son chapelet, l'enfoncement à la place où il s'est appuyé- Là où il se couchait, on voit encore aujourd'hui, très distinctement, l'empreinte de son oreille.

On m'a encore raconté ceci : Jadis, quand Bouddha vivait sur la terre, un esprit, nommé Maha Modi, offrit à Çakya Mouni une conque blanche, dans le genre de celles dont se servent nos lamas pour appeler les fidèles à la prière- Çakya Mouni la remis à un homme, appelé en mongol Tchi Lou, et l'envoya pour la cacher dans les rocs des hautes montagnes couvertes de neige, en disant qu'un homme viendrais un jour, qui s'appellerait Lou Tsan Dagba (autre nom de Tsoung Khava), qui propagerait la doctrine de Bouddha, et à qui cette conque serais très utile. Et c'est, en effet, Tsoung Khava qui, au moment de construire Galdan, trouva par hasard cet objet précieux. On le montre aujourd'hui au couvent; c'est une des reliques les plus précieuses de Galdan; elle est renfermée dans une riche cassette en bois de santal et en or.

Il y a encore dans ce semple beaucoup d'autres images saintes et les restes de deux disciples de Tsoung Khava! Mais la plus récente et la plus belle relique est celle que le Dalaï-Lama actuel a découverte enfouie dans la terre : le bonnet du sacrifice et encore d'autres objets de culte, qu'on a rassemblés dans une châsse, près de la sépulture sacrée.

Il y a dans le couvent de Galdan deux écoles où l'on enseigne le tsanit. Le supérieur des deux ou trois mille moines, qui habitent là, est le représentant de Tsoung Khava sur la terre, mais il n'est pas un khoubilgan. Il porte le nom de Galdan Serti Bat, c'est-à-dire « celui qui occupe le trône d'or de Galdan ».

Non loin de Galdan, du côté nord de la rivière de Ki-tchou, se trouvent de grandes montagnes; une de ces montagnes est couronnée par la forteresse Des-chen-zin ; sur l'autre se dresse une énorme statue de Maïdara (Maysreia, bodhisasva qui doit succéder à celui d'aujourd'hui qui est le bodhisasva de Çakya Mouni), à laquelle on donne aussi le nom d'Irvo Hla. Près de cette image est une pierre noire et lisse, portant en énormes lettres blanches les mots sacrés : om mani palmé houm.

C'est au retour de cette excursion que j'ai vu, pour la première fois, les pieux pèlerins qui faisaient trois ou sept fois le tour de Lhassa, non pas en marchant comme nous autres, mais en faisant des génuflexions et des salutations et courbettes d'une façon spéciale. C'est ce qu'on appelle faire le « lingor » (lingkhor) de la Ville sainte. Ils le faisaient en mesurant avec leur corps le périmètre de la ville. Ils se laissaient tomber tous de leur long, se relevaient et retombaient de nouveau, ayant placé leurs pieds à l'endroit qu'avais précédemment touché leur tête. Ils font ainsi le tour de la ville en deux ou trois journées.

Je venais de les photographier, quand je vis d'autres pèlerins qui faisaient aussi le même exercice de dévotion, mais en mesurant le chemin avec leur face. Ceux-là font seps fois le tour de la ville, ce qui leur prend près d'un mois; mais ils ne risquent pas de se faire mal comme les premiers. D'ailleurs, ceux-là s'entraînent pendant plusieurs jours à cet exercice très difficile; souvent, pour commencer, on met de petites planchettes sur les paumes des mains, qui amortissent les coups; puis on apprend à poser les bras sur le sol d'une certaine façon, afin d'éviter les foulures et même de briser les os du poignet.

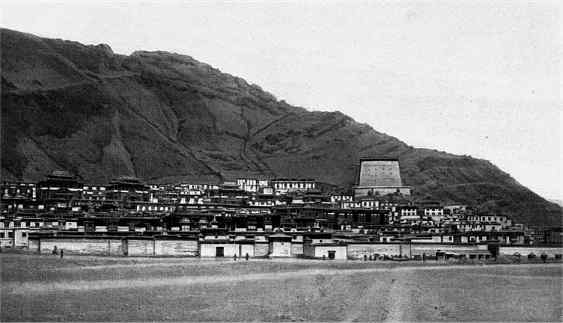

Monastère de TACHI-LOUMPO, en face de TCHI-GATSéNAÏTCHOUN,

sur la route du Népal et du Sikkim à Lhassa

- dessin de Slom -

Le 28 mars, je partais pour Tachi-loumpo, où j'arrivai après six jours de voyage.

J'ai passé deux jours à Tachi-loumpo et j'ai eu le bonheur d'être présenté à Panch'en Bogdo Gheghène (Panch'en Rimpotché) [10] -

Les grands couvents de Tachi-loumpo, où vivent plus le trois mille moines, se trouvent au bord du fleuve Tsang-po (haut Brahmapoutre), en face de la ville de Tchi-gatsé. On y trouve trois facultés de théologie et une faculté de mysticisme. Il y a là un grand temple où, lors de certaines fêtes, on montre de grands tableaux d'images saintes. La ville de Tchi-gatsé a sept mille habitants; il y a là des soldats chinois et tibétains-

De Tachi-loumpo, j'ai gagné la frontière sud du Tibet, traversant de très hautes montagnes où nous n'avons pu employer de chevaux; aussi, dans ces conditions, avons-nous mis plus de sept jours pour opérer notre descente vers le Népal.

J'allais à pied non sans peine ; mais nous avons loué, pour le tsanit khambo Agouan Dordjief, un homme qui le portait sur son dos. Quinze Tibétains ont porté nos bagages; nous leur avons payé à chacun 15 roupies (1 roupie égale 1 fr. 60)-

Le 17 avril, nous sommes arrivés dans la ville népalaise appelée Yamb, où nous avons passé cinq jours, déguisés en pèlerins. Nous avons obtenu du roi du Népal un permis pour pénétrer dans l'Inde, afin d'aller saluer les lieux saints où Bouddha a passé ses derniers jours. Le roi du Népal nous a donné ce permis; si nous ne l'avions pas eu nous n'aurions pu pénétrer dans l'Inde.

Entre Yamb, capitale du Népal, et la frontière britannique, nous avions prévu trois visites douanières; aussi j'ai mis mes pellicules photographiques dans une petite boîte, que j'ai cousue dans une étoffe et que j'ai attachée avec une ficelle autour de ma cuisse, sous mon pantalon. Une autre partie de mes photographies a été mise dans un pot contenant de la farine grillée tibétaine; quant à mon passeport russe, je l'ai mis dans la semelle de mes bottes. Grâce à ces précautions ingénieuses, je réussis à tromper la vigilance habituellement perspicace des douaniers que je devais rencontrer.

Le 10 mai, nous arrivâmes à l'embranchement de la ligne d'Arkhaoul. Nous avions mis, à pied, seize jours pour arriver de la frontière tibétaine à Arkhaoul, (400 kilomètres). Là, on nous dit qu'on ne donnait pas de billets directs jusqu'à Bombay; on ne peut avoir ces billets qu'à la station suivante de Sikkim. Avant de nous délivrer des billets, le chef de gare nous a questionnés en détail sur le but de notre voyage à Bombay. Il nous a dit, en outre, que ces questions se font, à la suite du voyage d'un sujet russe mongol qui, l'année dernière, voulait pénétrer dans le Tibet par Dardjiling, et qui fut rapatrié par les soins du chef du district- Ce fonctionnaire disait que les Russes n'étaient pas bien intentionnés, et qu'il ne fallait pas les laisser aller à Lhassa.

Nous ne l'avons pas contredit et avons, au contraire, abondé dans son sens : « Oui, oui, nous exerçons nous-mêmes une surveillance active pour que personne ne pénètre chez nous au Tibet. » Mais, tout en donnant cette réponse, je faisais une prière secrète, demandant aux Bouddhas de sauver ma vie qui était suspendue à des fils très fins. Et quand ma prière fut achevée, je me dis : « Voilà! maintenant, mon âme est sauvée! » En effet, on nous délivra des billets pour Bombay.

De Bombay, nous passâmes à Colombo, par Tou-ti-gou-rim- A Colombo, nous nous sommes embarqués sur le bateau de la flotte volontaire russe Tambof, et le 12 juin, nous arrivâmes à Odessa, ayant terminé heureusement notre long et périlleux voyage.

Agouan Dordjief, qui m'avait accompagné dans ce dernier voyage, se sépara ici de moi et partit droit pour Saint-Pétersbourg, à la tête de l'ambassade que le Dalaï-Lamahiin Gheghène envoyait (officieusement) au tsar de toutes les Russies [11] .

[1] On appelle ainsi toute subdivision du peuple Kalmouk réunie par les liens de clan et qui nomadise sur un territoire délimité. L' « oulous » auquel appartient Narzounof s'appelle Iké (Grand)-Derbeut et nomadise dans le gouvernement de Stavropol. On y compte deux « noyons » (princes) et plusieurs zaïssans (nobles).

[2] On sait que les autorités locales de cette ville sont chargées, par le Gouvernement central du Tibet, de surveiller rigoureusement la frontière. Dès qu'un voyageur suspect d'être Européen est signalé par les soldats ou par les habitants (et ces derniers doivent dénoncer la chose sans retard et sous peine de mort), on dépêche à sa rencontre des fonctionnaires escortés de cavaliers armés, qui sont chargés d'arrêter l'explorateur et de lui faire comprendre poliment qu'il doit rebrousser chemin, et qu'un pas en avant pourrait lui coûter la vie.

Depuis Prjievalski (1876) jusqu'à Swen-Hedin (1901), plus d'une dizaine d'explorateurs européens ou américains ont subi le même traitement.

[3] Célèbre formule bouddhiste, dont la signification est inconnue, mais dont l'efficacité est aussi grande dans la religion bouddhiste que celle du signe de la croix dans certaines religions chrétiennes.

[4] Ceci me parait exagéré. Toutefois Agouan Dordjief, qui a visité le Vatican à Rome, m'avait assuré que la résidence du Dalaï-Lama serait plus grande que celle du pape. C'est possible, mais, en tout cas, elle ne peut soutenir la comparaison pour la propreté, car, de l'avis de tous les voyageurs mongols ou indous, les immondices y sont vidés directement des fenêtres, le long des murs du palais, surtout du côté sud, où ils laissent des traînées sales. Dans certaines pièces attenantes au palais, il règne une odeur suffocante.

[5] Les Mongols et les Tibétains se servent du mot « randjoun ». pour désigner tout ce qui est miraculeux : ainsi il y a au Tibet un grand nombre de statues apparues soi-disant miraculeusement, sans intervention de la main de l'homme; on leur applique le qualificatif de randjoun, comme aux inscriptions miraculeuses apparues soi disant sur les rochers, etc..

[6] Il s'agit probablement de Tchoumbi, bourgade tibétaine, dans la vallée du même nom, non loin de la frontière du Sikkim, et qui vient d'être occupée tout récemment (décembre 1903) par les troupes anglaises. Mais alors il doit y avoir une erreur dans les notes de M. Narzounof, car cette bourgade est située sur le versant sud de la chaîne de l'Himalaya.

[7] C'est l'enveloppe d'une de ces missives qui nous est revenue avec la mention « inconnu » que nous reproduisons ici et qui, on le voit, est assez constellée de cachets de poste-

[8] On appelle « obo» , au Tibet et en Mongolie, les amas de pierres, souvent hauts de plusieurs-mètres, couronnés par des pieux, entre lesquels sont tendues du ficelles, garnies de bandes de papier ou d'étoffe, portant des inscriptions de prières bouddhistes ; le vent remue les bandelettes et, aux yeux des bouddhistes, emporte vers les divinités, la prière qui y est inscrite.

[9] On appelle « soubourgan » un monument funéraire ou commémoratif, érigé en l'honneur d'un membre important du clergé bouddhiste lamaïte. C'est l'analogue de la « stoupa » du bouddhisme primitif.

[10] Panch'en Rimpotché est l'incarnation d'Amitaba, c'est-à-dire du Bodhisatva de Çakya Mouni lui-même, tandis que le DalaïLama n'est que l'incarnation d'Avalokiteçvara, fils spirituel d'Amitaba. Panch'en Rimpotché est donc supérieur théoriquement, mais en pratique son pouvoir est beaucoup moindre. D'ailleurs, beaucoup de bouddhistes-lamaïtes de la secte « geluk-pak » (bonnet jaune), y compris Agouan Dordjief et Narzounof, croient que le Dalaï-Lama est l'incarnation d'Amitaba lui-même

[11] C'est la fameuse ambassade, dont ont parlé les journaux, il y a deux ans; elle fut peut-être le point de départ de la politique plus active des Anglais au Tibet, qui vient d'aboutir à la guerre actuelle.