VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES

PAR LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE.

1876-1877. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I

CAYENNE. - LES ÎLES DU SALUT.

Départ. — But du voyage. — Mauvaise nouvelle. — Marie Clo-Clo. — Aspect de Cayenne. — Séjour à l'îlet de la Mire. — Maigre ordinaire : repas de sarigues. — Sababodi. — Retour à Cayenne. — Mgr Emonet. — La montagne de Bourda. — Les Iles du Salut. — Plantes. — Oiseaux. — Polissoirs des Indiens. — Le R. P. Kroenner.

Chargé, par les ministres de l'Instruction publique et

de la Marine, d'une mission ayant pour but l'exploration de l'intérieur de la

Guyane française, je quitte Saint-Nazaire le 7 décembre 1876, à bord du Saint-Germain.

Mon projet est de remonter le fleuve Maroni jusqu'à sa source pour arriver à

une chaîne de montagnes : les monts Tumuc-Humac, où les anciens géographes

plaçaient le pays légendaire de l'Eldorado.

Nous essuyons d'abord quelques jours de mauvais temps sur les côtes de France,

mais le reste de la traversée est des plus agréables.

Le 29, au lever du soleil, l'officier de quart me montre une échancrure dans

la côte du continent américain : c'est l'embouchure du fleuve que je viens explorer,

le Maroni. Quelques heures plus tard nous abordons aux Iles du Salut.

Messieurs les médecins, soyez les bienvenus, nous dit le commandant des îles,

la fièvre jaune vient de faire son apparition à Cayenne. Depuis le dernier courrier,

c'est-à-dire depuis un mois, il est mort un médecin, un magistrat et deux ingénieurs.

» Nous atteignons la rade de Cayenne vers cinq heures du soir.

Je m'installe chez une créole de la Martinique qui a la spécialité de loger

les médecins : c'est Marie Clotilde, plus connue sous le nom de Marie Clo-Clo

Cayenne s'est notablement agrandi depuis mon premier voyage en 1869 et 1870.

L'animation y est plus grande. On y respire un air de fête continuel; et la

raison en est bien simple : c'est que les noirs trop impatients ne peuvent pas

attendre jusqu'au dimanche pour dépenser les grosses pièces de cinq francs qu'ils

gagnent depuis quelques années à l'exploitation des gisements aurifères.

Le surlendemain, à sept heures du matin,

on me donne l'ordre de faire partie d'une commission chargée de visiter un convoi

de coulies, c'est-à-dire de travailleurs arrivant des Indes sur un navire anglais.

Un vapeur de la station, l'Alecton, est chargé de nous transporter au

large, en dehors de la barre qui empêche les gros navires d'entrer en rade.

On nous apprend qu'une épidémie de typhus sévit à bord, ce qui me détermine

à renvoyer sur l'Alecton, de ma propre initiative, les membres de la

commission dont je fais partie, et à rester seul sur le navire étranger pour

donner mes soins aux malades.

Je fais ensuite débarquer le plus grand nombre des passagers à l'îlet de la

Mère, dans les bâtiments de l'ancien pénitencier. Cette petite île, que j'avais

remarquée lors de mon premier voyage à la Guyane, est d'un aspect fort pittoresque

et d'un séjour assez enchanteur pour qu'un de mes collègues y soit resté pendant

deux ans, sans demander son rappel à la capitale. .

Aujourd'hui l'îlet de la Mère n'est plus habité que par un surveillant et quatre

transportés invalides chargés de l'entretien des bâtiments abandonnés.

Mon devoir me prescrivait de séjourner dans l'îlet; je m'y établis chez un capitaine

anglais, qui consentit à me nourrir, mais fort mal, à raison de dix francs par

jour. Heureusement la brave femme du surveillant, qui avait servi autrefois

au buffet de la gare de Dijon, trouva moyen de relever ce maigre ordinaire avec

quelques plats à sa façon, composés de bulcines, espèce de gros escargots assez

communs dans le pays, et d'iguanes que mon petit coulie allait chercher sur

les roches de l'île. Ce futur compagnon de voyage, inscrit sur la liste des

immigrants sous le nom de Sababodi ou Saba, avait un goût très prononcé pour

la chasse. Il prit en quelques jours, au moyen de trappes, une dizaine de sarigues,

qui pouvaient au besoin servir à notre alimentation. On sait que ces petits

mammifères, qui ont une certaine ressemblance avec le rat, se font remarquer

par la poche dans laquelle la femelle porte ses petits. Le sac est soutenu par

deux os que les naturalistes désignent sous le nom de marsupiaux.

Après douze jours, l'épidémie s'étant complètement arrêtée par le simple effet

du transbordement des passagers, le médecin de la santé vint m'annoncer que

j'avais la « libre pratique. » Ce n'est pas sans plaisir que je reviens à Cayenne.

Le lendemain, les coulies transportés à terre sont groupés par lots de trois

ou quatre personnes et adjugés aux agriculteurs et industriels de la colonie.

J'obtiens des autorités que le jeune Sabàbodi ne soit pas compris clans cette

répartition. Cet enfant m'est délivré contre la somme de cent trente-sept francs

pour une période de cinq années. Les conditions de l'administration portent

en outre que j'aurai à le nourrir et à lui donner cinq francs par mois jusqu'au

montent où il sera adulte.

En fréquentant les salons du gouvernement, où je reçois un accueil des plus

sympathiques[1], j'apprends que

le préfet apostolique de la Guyane française, Mgr Emonet, est un voyageur intrépide

.

Ce missionnaire à fait, l'année précédente, un voyage de quarante-trois jours

dans l'Oyapock pour prêcher la foi aux sauvages de l’intérieur.

Il sait déjà que je me dispose à faire un voyage d'exploration, et il me dit

simplement :

« Voulez-vous un compagnon ?

— J'accepte, lui répondis-je ; quand partirons nous ?

— Quand vous voudrez, » me dit-il.

En attendant le départ, je fais quelques excursions aux environs de Cayenne.

Je loue un nègre, et me munis d'un fusil de quinze francs acheté pour la circonstance.

Je reconnais les endroits où me sont arrivées quelques aventures. C'est ici

que j'ai failli périr dans la vase en poursuivant une aigrette « au panache

de colonel ». C'est là que, près de cocotiers, ayant voulu tirer un perroquet,

mon fusil éclata, sans me faire heureusement plus de mal qu'une minime blessure

à l’oeil.

Je revois surtout avec plaisir la petite montagne de Bourda, au pied de laquelle

s'élève un superbe chalet, maison de plaisance du gouverneur.

J'allai ensuite aux Iles du Salut, situées à trois heures

de Cayenne, et qui sont au nombre de trois : l'île Royale, l'île du Diable et

l'île de Saint-Joseph..

Mon séjour dans ces îles ne fut pas de moins de six mois : la fièvre jaune s'y

déclara, et je faillis moi-même en être une victime

[2] .

Je note qu'il faut à peine le temps de fumer un petit cigare pour faire le tour

de l'île Royale, qui est la plus considérable des trois .

Pendant les quelques journées où l'état sanitaire des officiers et des soldats

fut satisfaisant, je pus explorer la rivière de Kourou sur le vapeur le Serpent

chargé du service hydrographique. J'ai récolté cinq cents espèces de plantes

sur les bords de cette rivière et dans des excursions sur la montagne des Pères

et sur le Mont Pelé.

La pêche n'est pas très productive aux Iles du Salut. Je prenais quelquefois

des langoustes _et des glands de mer quand j'allais recueillir des algues marines

au chenal qui sépare l'île Saint-Joseph de l'île du Diable.

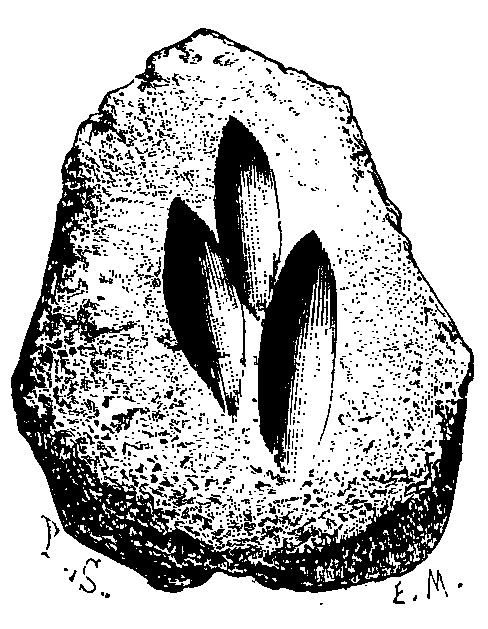

Polissoirs. — Dessin de P. Sellier. |

Dans une de nos promenades, je remarquedes rainures

polies dans les roches de la partie basse de l'île, et je reconnais qu'il s'agit

de polissoirs présentant la plus grande analogie avec ceux que l'on a trouvés

dans des fouilles faites aux environs d'Amiens et qui datent de l'âge de pierre.

Les rainures ont été produites par l'usure des pointes de flèches, et des tranchants

de haches en pierre dont se servaient les Indiens qui peuplaient ces îles avant

l'invasion des Européens en Amérique. On voit à côté de ces rainures des surfaces

planes polies et des excavations en forme d'assiette qui proviennent sans doute

de l'usure des faces de leurs armes tranchantes et particulièrement des haches

.

Le capitaine d'un « charbonnier » qui retourne au Havre veut bien se charger

de transporter en France deux énormes polissoirs que je lui remets à l'adresse

du ministère de l'Instruction publique .

Lorsque je revins à Cayenne, on était près de la fin de la saison des pluies;

et je n'avais que peu de temps pour préparer mon départ.

Un curé de Mana, le R. P. Kroenner, offrit de m'accompagner : il avait déjà

remonté le fleuve Maroni jusqu'à l'Itany, dans la région habitée par les Indiens

Roucouyennes.

Saba se hâta d'apprendre un peu de cuisine au restaurant où j'avais pris pension

avec plusieurs officiers.

II

DE CAYENNE A COTICA .

Les Indiens engagés nous font faux bond. — Industrie. — Quelques étymologies. — M. Littré et le mot hamac. — l'illustre capitaine Bastien. — Une visite au champ des morts. — Discussion médicale. — En route. — Le saut Hermina. — Les haches en pierre, détails de fabrication.— Difficultés de la navigation dans les sauts. — Hydrographie.— Acodi en révolte. — La forêt des Guyanes. — La forêt vierge .— Les Paramakas. — Invasion des fourmis. — Le saut de Manbari. — L'Aoua et le Tapanahoni. — La saison des pluies .— Les rapides et les sauts. — Les Poligoudoux, les Bosch, les Youcas.

9 juillet 1877. Le Serpent est chargé de nous

transporter jusqu'au pénitencier de Saint-Laurent, situé près de l'embouchure

du fleuve Maroni.

Le départ est fixé à deux heures. En arrivant à bord, je trouve Mgr Emonet et

Sababodi, mais je m'aperçois que deux noirs que j'ai engagés ne sont pas encore

rendus à bord du vapeur. Ces hommes, sur lesquels je comptais, s'étant attardés

à faire leurs adieux, arrivent à l'embarcadère au moment où le capitaine commande

: « Machine en avant ! » C'est en vain qu'ils nous font des signes de détresse

et s'efforcent de nous atteindre dans une pirogue : le Serpent ne s'arrête

pas.

Ce contretemps m'impressionne péniblement : une minute de retard me fait

perdre un homme habile et très robuste qui aurait pu me rendre de grands services.

Le bateau devant faire du charbon aux Iles du Salut, nous avons l'occasion de

passer une partie de la soirée à l'île Royale. L'aide pharmacien Bourdon et

le capitaine Daussat, mes ex-compagnons d'infortune dans cette île, me reconduisent

jusqu'à bord. Ces braves garçons me quittent sans partager mes espérances :

ils n'ont pas confiance dans le succès de mon entreprise.

Partis à dix heures du soir, nous arrivons le lendemain à midi à l'embouchure

du Maroni.

Ce n'est pas sans émotion que je contemple ce fleuve superbe dont l'embouchure

n'a pas moins d'un kilomètre et demi de largeur et que je dois remonter jusqu'à

ses sources.

Deux heures après, le Serpent jetait l'ancre devant le pénitencier de

Saint-Laurent. Avant de descendre à terre, nous sommes obligés d'attendre la

visite du médecin sanitaire. Le médecin-major, qui vient lui-même le long du

bord, nous met en quarantaine pour six jours, ayant appris la mort récente d'un

matelot à l'hôpital de Cayenne. Cette mesure gène beaucoup nos combinaisons.

Par bonheur, le fondateur et commandant des pénitenciers du Maroni, M. Mélinon,

vient nous faire une visite le long du bord et met à notre disposition deux

de ses embarcations pour nous conduire le lendemain à l'ancien établissement

de Saint-Louis. C'est lui qui nous apprend que le R. P. Kroenner, mis également

en quarantaine à son arrivée à Mana, est parti aussitôt pour l'intérieur du

fleuve afin de recruter des Indiens Galibis et de louer des canots pour notre

expédition.

Je profite de notre séjour à Saint-Louis pour faire l'inventaire des bagages.

L'aumônier de l'hôpital de Saint-Laurent, le R. P. Lecomte, se charge de nous

procurer les quelques provisions qui nous manquent.

Ce missionnaire se met à ma disposition pour conserver et expédier les collections

que je lui enverrai; il vient nous visiter plusieurs fois durant notre captivité.

Arrivant à cheval sur le bord d'une petite rivière, qui limite d'un côté notre

prison, il s'entretient avec nous d'une rive à l'autre et nous fait passer par

un batelier quelques douceurs culinaires que nous adresse la supérieure des

Soeurs de Saint-Paul de Chartres.

Le 11, vers cinq heures du soir, au moment où la chaleur devient moins forte,

nous allons faire une promenade sur le bord du fleuve.

Pendant que j'examine dans le lointain l'établissement de M. Koeppler, situé

en face et sur la rive opposée, Mgr Emonet aperçoit une embarcation qui descend

le courant : c'est celle du R. P. Kroenner. Je suis heureux d'avoir un bon dîner

à offrir à mon nouveau compagnon; nous vidons une bouteille de champagne en

l'honneur de son arrivée .

Le lendemain, nous chargeons tous nos bagages sur un canot et une grande pirogue.

Le canot est monté par des noirs de Mana et des Chinois, la pirogue par des

Indiens Portugais, de ceux désignés sons le nom de Tapanges, qui de la côte

de Para sont venus se réfugier sur le bas Maroni.

Nous devons quitter l'embarcadère de Saint-Louis à: trois heures du soir, au

commencement de la marée montante, mais une pluie torrentielle nous empêche

de partir avant quatre heures .

Un parapluie dit d'exploration, qui m'a été envoyé par le ministère de l'Instruction

publique, se laisse complètement traverser; en revanche, un vêtement complet

en toile de campement résiste admirablement à ce véritable déluge: En effet,

une poche que j'ai négligé de fermer se remplit d'eau sans en perdre une seule

goutte .

C'est de l'embarcadère de Saint-Louis qu'est partie,

le 9 septembre 1861, la Commission franco hollandaise chargée de l'exploration

du Maroni.

M. Vidal, président de cette commission, qui ne comptait pas moins de sept membres,

raconte son départ dans les termes suivants : « Après avoir reçu les témoignages

de l'intérêt qui allait nous accompagner durant notre excursion, nous nous mimes

en route vers trois heures de l'après-midi.

Le temps était très beau; une foule nombreuse, réunie sur le warf du Pénitencier,

nous adressait ses derniers signaux d'adieu, pendant que la modeste artillerie

de Saint-Louis signalait notre départ par des détonations réitérées. Notre flottille,

composée de onze pirogues avec pavillons arborés, s'éloigna ainsi avec un entrain

qui faisait bien présager du succès de notre entreprise.» Notre départ est moins

solennel; les canons de Saint-Louis sont muets; la foule nombreuse qui agitait

ses mouchoirs sur l'embarcadère n'est représentée que par un surveillant et

sa femme, qui nous servaient pour ainsi dire de geôliers durant notre réclusion

.

Le P. Kroenner a engagé trois Indiens Galibis qui nous ont promis de nous, accompagner

jusqu'à Paramaka. Nous sommes obligés de traverser le fleuve pour aller prendre

ces habitants de la rive hollandaise. L'eau est clapoteuse, nos embarcations

sont chargées, à couler bas, et ce n'est pas sans danger que nous gagnons la

rive opposée, distante d'environ quinze cents mètres. Nous voyons un grain nous

prendre par le travers, et je propose d'abandonner le projet de traversée ;

mais le R. P. Kroenner, qui pourtant, ne sait pas, nager, nous engage à continuer.

Nous arrivons à un endroit où se trouvent accostées plusieurs pirogues; c'est

un dégrad [4] auquel aboutit un

petit chemin frayé qui nous mène aux carbets des Indiens.

Personne ne vient au-devant de nous. Où sont les hommes engagés ? Une femme

répond qu'ils sont partis pour la chasse depuis le matin.

Nous remontons plus haut pour prendre un autre Indien ; un sentier sous tonnelle

nous conduit à une clairière occupée par des carbets, où des femmes, des enfants,

des vieillards se balancent mollement dans leurs hamacs. On nous dit comme plus

bas que les hommes valides sont à la chasse. Cela veut dire en bon français

que ces trois Galibis ne veulent pas nous accompagner.

Tant pis et tant mieux : il est préférable d'avoir peu d’hommes bien résolus

qu'une bande de gens indécis.

Ces Indiens sont petits, ils ont les membres grêles, les pieds parallèles, les

cheveux longs. L'absence de barbe, outre ces caractères, leur donne un aspect

féminin.

Leur état sanitaire ne paraît pas florissant; nous trouvons l'un d'eux couché

: il souffre d'un ulcère grave du pied; un autre est atteint d'une fièvre paludéenne

qui a profondément détérioré sa constitution. Ces malheureux sauvages n'empruntent

à notre civilisation que ses vices, entre autres l'abus de l’alcool.

Leur principale industrie est la fabrication de vases

en terre qui ne manquent pas d'une certaine originalité.

Ils les font de toute pièce, à la main, avec des argiles qu'ils trouvent sur

la berge, sous une couche de sable. Leurs gargoulettes ont l'inconvénient d'être

en partie vernissées, ce qui empêche l'eau de se refroidir par l’évaporation.

J'ai profité de mes loisirs aux Iles du Salut pour me livrer à des recherches

sur la langue des Galibis.

Il est à remarquer qu'un certain nombre de mots français tirent leur origine

du langage des anciens habitants de la côte des Guyanes : ainsi caïman se dit,

en Galibi, caïman; pirogue, pirogue; ananas, nana. Notons

en passant que les ananas sont des fruits indigènes des Guyanes; j'en ai trouvé

à l'état sauvage dans la chaîne des monts Tumuc-Humac et sur les rives de l'Apaouani

au niveau d'un grand saut .

Tapir, en galibi, se dit tapiir; ara, ouara; macaque, macaque;

toucan, toucan .

Si M. Littré avait eu connaissance de ce langage, il n'aurait peut-être pas

fait dériver le mot hamac de l'allemand hangenmatte (Hangen, suspendre,

et matte, natte); car aujourd'hui, comme du temps du P. Biet en 1652,

les Galibis appellent hamac le lit dont se servent nos matelots.

Les Galibis se peignent en rouge. Ils ont pour tout vêtement un calimbé, un

collier, et deux paires de jarretières, l'une au-dessus, l'autre au-dessous

du mollet.

Nous avons une grande route à faire pour arriver chez le capitaine Bastien.

Ne pouvant profiter de la marée que pendant cinq heures, nous ne nous arrêtons

pas à l’île Portal. Mes compagnons de voyage disent que cette île est admirablement

cultivée : on y trouve des plantations de café, de cannes à sucre, et des prairies

artificielles pour l'élevage du bétail.

Ce grand établissement d'agriculture est l'oeuvre de trois Français, les frères

Bar, qui se sont fixés dans le Maroni depuis une vingtaine d’années.

Vers neuf heures le courant devient contraire; il faut toute la vigueur de nos

canotiers pour faire avancer nos lourdes embarcations.

Les noirs de Mana se distinguent par leur entrain; ils s'excitent en chantant

des airs créoles et en battant la mesure à coups de pagaye.

Vers onze heures du soir, nous arrivons au but de notre course. Un nègre, petit,

vieux, presque édenté, marchant en équerre, vient à notre rencontre. C'est Bastien,

l'illustre capitaine Bastien, le chef de la colonie portugaise établie sur le

fleuve Maroni. Cet homme, qui s'est assis à la table de plusieurs généraux et

amiraux, se croit obligé de porter une casquette d'officier de marine et une

canne de tambour-major.

Il est pourtant de manières très simples, ce grand capitaine ; il boit volontiers

les coups de rak [5] que je lui présente pour entrer

en matière : il met sa case à notre disposition et s'en va pendre son hamac

aux arbres de la forêt.

Nous sommes obligés de rester deux jours dans la colonie portugaise en attendant

que Bastien et quatre de ses hommes décidés à nous suivre aient terminé leurs

préparatifs.

Le dimanche matin, je pars en avant pendant que Mgr Emonet et le R. P. Koenner

baptisent des enfants et célèbrent deux mariages .

En route je rencontre un malheureux jeune homme revenant des mines d'or et que

M. Tollinche ramène presque mourant à l'hôpital de Saint-Laurent. Après lui

avoir donné les soins qu'exige son état, je continue ma route en compagnie de

M. Tollinche, qui retourne à son établissement.

Sans instruction, mais plein d'énergie, M. Tollinche a déjà rendu de grands

services à l'expédition franco-hollandaise ; il se met à ma disposition pour

me procurer des pirogues et enrôler sept nègres Youcas venus pour faire des

échanges dans le bas du fleuve .

Je passe la nuit dans un établissement de M. Lalanne, sur l'emplacement de l'ancien

pénitencier de Sparwine. M. Cazale, ancien sous-officier d'infanterie de marine,

qui s'occupe de l'exploitation aurifère, m'y offre une hospitalité des plus

cordiales.

Saba m'accompagne à terre, revêtu d'un splendide vêtement rouge qu'il s'est

confectionné lui-même avec de l'étoffe que j'aurais mieux employée pour les

échanges. Cet enfant marche derrière moi avec l'air sérieux d'un aide de camp

accompagnant son général.

En attendant l'arrivée de mes compagnons, je vais visiter les tombes de mes

collègues qui ont laissé leur vie dans les luttes obscures, mais glorieuses,

qu'ils ont livrées en ces lieux pendant les grandes épidémies de fièvre jaune

.

Beaucoup de médecins prétendent que cette maladie ne sévit que dans les ports

de mer. Cependant de violentes épidémies ont fait de nombreuses victimes, non

seulement à Saint-Laurent, qui est à trente kilomètres dans l'intérieur du Maroni,

mais à l'ancien pénitencier de Sparwine, qui est à soixante kilomètres de l'embouchure

du fleuve. Nous savons bien que l'épidémie de Sparwine a été qualifiée de fièvre

rémittente bilieuse; mais M. Moysan, qui servait sous nos ordres aux Iles du

Salut pendant l'épidémie de fièvre jaune, a reconnu l'identité complète de la

maladie des îles avec celle de Sparwine. Déjà un chef de bataillon faisant partie

d'une commission chargée de remédier à l'état sanitaire de ce pénitencier avait

déclaré que la maladie désignée sous le nom de rémittente bilieuse, était connue

dans son pays natal, à la Havane, dans l'île de Cuba, sous le nom de vomito

negro .

L'expression « rémittente bilieuse » qu'on emploie journellement dans les Antilles,

les Guyanes et toute la côte du Brésil, n'est qu'un nom trompeur, un masque

jeté sur le fléau pour soustraire le pays aux mesures quarantenaires .

Mgr Emonet arrive le lendemain, vers dix heures, avec le R. P. Kroenner; nous

nous mettons en route aussitôt après le déjeuner, que nous a offert M. Cazale

.

Nos quatre pirogues sont montées par vingt hommes d'équipage, tant Indiens Portugais

que noirs de Mana, et nègres de la tribu des Youcas .

Mes deux compagnons et moi prenons chacun la direction d'une pirogue. Saba s'assied

à côté de ma boussole sur un petit banc placé devant moi. Nous sommes abrités

contre l'ardeur du soleil par des feuilles de palmier disposées en voûte au-dessus

de nos têtes.

Nous arrivons au saut Hermina vers cinq heures du soir.

On a donné le nom d'Hermina à une série de sauts et de rapides qui s'étendent

sur une longueur d'environ huit cents mètres.

On trouve une petite île du nom de Sointi-Cassaba, située à trois cents mètres,

en amont des premières roches qu'on rencontre dans le cours du fleuve .

Les noirs et les Indiens qui descendent le fleuve passent quelques jours dans

cette île, pour y faire provision de coumarou, excellent poisson qui ne se tient

que dans les eaux vives .

Les anciens Indiens ont laissé des traces de leur passage dans cette île : on

remarque en effet sur les roches de nombreuses excavations lisses, produites

par le frottement d'instruments en pierre. Ces polissoirs n'ont pas la forme

de rainures, comme ceux des Iles du Salut. Ils sont larges et profonds vers

la partie médiane, et terminés en forme de lances aux deux extrémités. Depuis

longtemps déjà l'introduction des instruments en fer a naturellement fait abandonner

l'usage des haches de pierre à la plupart des sauvages.

Voici la manière dont procédaient les indigènes de la Guyane pour adapter un

manche à la pierre : Une incision longitudinale était pratiquée à travers le

tronc d'un jeune arbre; on plaçait le bord de la pierre opposé au tranchant

dans cette espèce de boutonnière,. et quelque temps après, la cicatrice s'étant

effectuée, l'instrument était solidement fixé .

Le saut Hermina est facile à franchir, car il n'a que quatre à cinq mètres de

hauteur, sur une largeur de huit cents mètres, comme il est dit plus haut.

Il est téméraire de s'engager dans un saut sans avoir à l'avant et à l'arrière

de la pirogue un homme habitué dès l'enfance à franchir ces passages périlleux

.

Les noirs de la côte ne valent rien pour la navigation dans les sauts ; leur

impéritie a déjà causé la mort d'un grand nombre de mineurs.

Nous faisons ici une recommandation capitale, qui s'adresse particulièrement

aux chercheurs d'or remontant les fleuves des Guyanes : c'est d'abandonner à

jamais l'usage des canots avec quille et gouvernail; seules, les pirogues des

nègres Bosch et des Indiens, creusées dans un tronc d'arbre, sont capables de

manoeuvrer au milieu de torrents impétueux ou de gouffres tourbillonnants.

Un vieux nègre Boni et sa femme, établis sur la petite île, nous procurent des

morceaux de maïpouri (tapir) boucané.

Partis le lendemain matin de très bonne heure, nous éprouvons une certaine appréhension

en franchissant les rapides et les petites chutes situées en amont de cette

lie Sointi-Cassaba .

Tous ces fleuves de la Guyane française ne sont navigables, pour les bateaux

à vapeur, que sur une étendue de douze ou quinze lieues au-dessus de leur embouchure.

Plus haut, ces fleuves sont obligés de déchirer, pour ainsi dire, des collines

et des montagnes, afin de se frayer un passage. Des blocs durs, souvent granitiques,

opposent, dans le lit même, mille obstacles à l'écoulement des eaux. Puis, des

roches disposées dans le sens longitudinal rétrécissent le cours de la rivière,

et forcent la masse liquide à marcher d'autant plus vite que l'espace est plus

restreint : c’est ce qui constitue un rapide ; et dans ce rapide, les roches

transversales forment un barrage, une digue pardessus laquelle l'eau se précipite

pour tomber en cascade.

Tels sont les sauts de la Guyane française et les cachoeieras du Brésil.

Les sauts, dit M. Vidal, établissent une série de bassins dont ils constituent

eux-mêmes : les digues de retenue.

« Le courant, d'une rapidité vertigineuse dans les sauts, est faible et quelquefois

presque nul entre deux de ces obstacles. C'est grâce à ce régime tout à fait

spécial aux rivières de la Guyane que le Maroni peut retenir ses eaux malgré

la pente sensible et disproportionnelle qu'offre le profil de son lit. » Un

fait à signaler, c'est que le cours des fleuves change généralement après un

saut ou un rapide.

En examinant les rives, on voit que l'eau, après avoir détruit une partie de

la colline sur les débris de laquelle elle s'est frayé un chemin, a rencontré

des obstacles plus forts qui ont résisté à sa violence .

C'est son impuissance qui se traduit par une déviation dans la direction de

son lit.

Le 16 juillet, les Youcas, excités par un des leurs, veulent nous laisser en

route. Un vieux Youca refuse de remonter dans ma pirogue sous prétexte que j'y

ai dépouillé un singe hurleur, animal qu'ils considèrent comme sacré.

Acodi, mon patron de canot, qui est un grand enfant capricieux, s'est mis à

la tête de cette mutinerie.

Ce sauvage à la taille élevée, aux muscles puissants, est au fond un garçon

très doux, qui n'est pas sans me porter quelque intérêt. Au moment où il parait

le plus irrité, je lui dis d'un ton calme : « Va chercher mon hamac, et pends-le;

je suis fatigué ! » Acodi hésite une seconde, et part en courant exécuter

mon ordre. Voyant qu'il sourit au retour, je lui offre un bon coup de tafia,

et tout est oublié.

L'absence d'habitants pendant plusieurs jours rend la navigation des plus monotones.

Afin de nous distraire nous faisons de petites excursions pendant nos haltes,

pour examiner le pays.

La Guyane est recouverte d'une immense forêt qui généralement n'est interrompue

que par des cours (l'eau et de rares éclaircies dans les endroits où le sol

n'est pas assez fertile pour nourrir des arbres.

Les terrains qu'on appelle savanes sont recouverts de graminées, et servent

à l'alimentation du bétail, qu'on y laisse paître en toute liberté.

Les savanes occupent le bas des Guyanes, près du littoral; nous n'en avons rencontré

qu'une seule dans l'intérieur : c'est près du village de Cotica, dans le pays

des Bonis .

Peu de personnes se font une idée exacte de la forêt équatoriale. Les dessinateurs

et les romanciers ont habitué le public à voir dans ces forêts des palmiers

sans nombre, des arbres aux formes bizarres, recouverts de parasites et entremêlés

de lianes courant de branche en branche comme des cordages aux mâts d'un navire

.

Cette description n'est guère vraie que pour les petites îles de la côte des

Guyanes et pour le bord des rivières près de leur embouchure .

La forêt vierge, le grand bois, comme on l'appelle en Guyane, se présente sous

un aspect froid et sévère.

Mille colonnades ayant trente-cinq ou quarante mètres de haut s'élèvent au-dessus

de vos têtes pour supporter un massif de verdure qui intercepte presque complètement

les rayons du soleil .

A vos pieds, vous ne voyez pas un brin d'herbe, à peine quelques arbres grêles

et élancés, pressés d'atteindre la hauteur de leurs voisins pour partager l'air

et la lumière qui leur manquent. Souvent ces colonnades, trop faibles pour résister

aux tempêtes, sont soutenues par des espèces d'arcs-boutants ou béquilles comparables

à celles des monuments gothiques désignés sous le nom d'arcabas .

Sur le sol, à part quelques fougères et d'autres plantes sans fleurs, gisent

des feuilles et des branches mortes recouvertes de moisissure.

L'air manque. « On y sent la fièvre, » me disait un de mes compagnons. La vie

parait avoir quitté la terre pour se transporter dans les hauteurs, sur le massif

de verdure qui forme le dôme de cette immense cathédrale .

C'est à cette hauteur de quarante mètres que l'on voit courir les singes; c'est

de là que partent les chants de milliers d'oiseaux aux plumages les plus riches

et les plus variés .

Au niveau des cours d'eau, la végétation perd sa sévérité pour gagner en élégance

et en pittoresque .

Ici, le soleil est le privilège des plus grands arbres, qui s'élancent au-devant

de lui; mais les plus petits trouvent aussi leur part de chaleur et de lumière.

Les herbes, les arbrisseaux, prenant tout leur développement, sont couverts

de fleurs et de fruits aux couleurs éclatantes. Le hideux champignon, l'obscure

fougère font place à des plantes aux feuilles riches en couleurs, aux fleurs

élégantes. Des lianes s'élèvent du sol jusqu'au sommet des plus grands arbres,

en prenant des points d'appui sur les arbrisseaux qu'elles rencontrent. Ce sont

des traits d'union entre les grands et les petits.

La lumière, également partagée, engendre l'harmonie, non seulement dans le règne

végétal, mais encore dans le règne animal. Là-bas, c'est la bête fauve et le

hideux crapaud; ici, ce sont des animaux de toute espèce qui viennent partager,

tous ensemble, les bienfaits de la nature .

Le 18 juillet, une heure après notre départ, nous voyons sortir d'une anse creusée

dans une petite île une pirogue portant sept personnes, toutes du sexe féminin.

Elles sont placées les unes derrière les autres, à la file indienne. La seule

personne âgée est au milieu; mon nègre Bosch me dit que c'est une « maman ».

Nous leur faisons quelques petits présents, et elles s'en vont, vers la rive

gauche, récolter leur riz.

Quelques instants après, nous arrivons au village de Paramaka .

Les nègres Paramakas, au nombre d'une centaine, sont d'anciens esclaves de la

Guyane hollandaise, qui ont échappé aux poursuites de leurs maîtres vers 1826

.

Le R. P. Kroenner, qui a fait un long séjour chez ces noirs redevenus sauvages,

me dit que le nom de Paramaka vient de deux mots galibis : para, rivière, et

maka, nom du fruit d'un grand arbre qu'ils ont trouvé en abondance dans

l'endroit où ils se sont établis .

En arrivant, je fais un présent au chef de la tribu; je lui remets un manteau

en velours vert, provenant d'un assortiment de costumes de théâtre que le ministre

de l'Instruction publique m'a expédié sur ma demande .

Cet homme, qui parait d'abord enchanté, se montre ensuite fort désappointé,

en apprenant que nous possédions de plus jolis vêtements dans nos bagages.

Craignant un coup de main pendant la nuit, car ces nègres ont la réputation

de dévaliser les chercheurs d'or, je couche dans un carbet près du village,

et je place des hommes de garde dans mes canots .

Acodi propose de garder ma pirogue, disant qu'il serait bien aise de trouver

une occasion de tuer un nègre Paramaka .

Pendant la nuit nous sommes tous réveillés par des piqûres douloureuses dans

toutes les parties du corps. C'est une invasion de fourmis qui s'abat sur le

village. Les indigènes font un grand feu en cercle pour se protéger contre ces

animaux. Je trouve plus simple d'aller rejoindre Acodi dans ma pirogue, où je

puis dormir quelques heures.

Le lendemain, les deux missionnaires demandèrent à baptiser les enfants du village,

mais le chef de la tribu s'y opposa.

Nous partîmes à huit heures du- matin, après que Mgr Emonet eut dit une messe

à laquelle assistaient tous les sauvages de la tribu.

Après sept jours de marche, pendant lesquels nous n'avons rien à signaler, nous

arrivons, au pied du grand saut de Manbari; à un autre établissement

de M. Lalanne. Son intendant nous fait visiter un chantier d'exploration

aurifère, sur la rive droite du fleuve. Mgr -Emonet tue deux singes hurleurs

et des marailles .

Nous ne sommes pins séparés que .par quelques lieues du confluent de l'_Aoua

et du Tapanahoni, niais le -fleuve -est ici parsemé de chutes épouvantables:

Ce sont principalement les sauts de Singa- Tetey (doublez l'amarre), de Man-Bari

(l'homme crie), et de Man-Capa (l'homme finit) .

La navigation des rivières des Guyanes est moins périlleuse pendant la saison

sèche (de juillet à novembre) que pendant les grandes pluies. Vers la fin de

décembre, le courant est tellement rapide qu'il est presque impossible de diriger

une embarcation : aussi les indigènes ne sortent-ils à cette époque qu'autant

qu'ils sont pressés par la faim.

A l'exemple- des Indiens, le voyageur ne doit entreprendre un long voyage que

pendant la saison sèche. Malheureusement les fièvres sont plus fréquentes et

plus graves pendant cette Saison, dans l'intérieur du pays aussi bien que sur

les côtes. Elles ont leur maximum d'intensité vers la fin de juillet, c'est-à-dire

au moment où les terres commencent à se découvrir.

Nous pensons qu'il serait prudent de ne pas se mettre en route avant le 10 ou

le 15 août, c'est-à-dire tin mois après la fin des pluies .

La Commission franco-hollandaise qui remonta le Maroni en 1861, partie de l'embouchure

du fleuve le 9 septembre seulement, n'eut pour ainsi dire pas à souffrir de

la fièvre. Sur sept officiers, un seul fut atteint de la maladie. La navigation

des fleuves est beaucoup moins périlleuse en montant qu'en descendant. Le danger

le plus redoutable lorsqu'on descend un cours d'eau, c'est de se laisser entraîner

inopinément dans une chute .

Nous devons rassurer les voyageurs en leur apprenant que le courant, du moins

dans la saison sèche, n'est généralement pas violent au-dessus des plus grands

sauts. Nous savons par expérience qu'une embarcation mal manoeuvrée ou abandonnée

au courant éprouve un mouvement d'arrêt avant de franchir une cascade.

Cela tient à un remous des eaux qui luttent contre les roches formant barrage.

D'ailleurs on est généralement prévenu par un grondement qui s'entend parfois

jusqu'à la distance de deux kilomètres.

L'attention du voyageur devra redoubler lorsque, en descendant un cours d'eau,

il le verra parsemé d'un grand nombre d'îles : c'est un indice presque constant

de l'existence de sauts et de rapides.

Pour franchir un rapide ou une chute, il faut que les hommes pagayent de toute

leur force, car on ne peut diriger une embarcation qu'autant que sa vitesse

est plus grande que celle du courant. L'homme qui est à l'avant doit être aussi

habile que le patron qui est à l'arrière. Chez les nègres Bosch, c'est lui qui,

à l'aide d'une longue perche appelée tacari, dirige l'embarcation et

lui fait éviter les écueils qu'il aperçoit, ou plutôt qu'il devine à l'aspect

des ondulations de l'eau qui se produisent au niveau des roches .

En remontant les Sauts, on est souvent obligé de tirer sur les pirogues au moyen

d'une liane ou d'une corde amarrée à l’avant.

Il faut avoir bien soin de maintenir l'embarcation dans le sens du courant,

autrement il serait absolument impossible de résister à la puissance de l’eau.

Lorsqu'on navigue avec plusieurs embarcations, on emploie tous ses canotiers

pour remonter chacune d'elles successivement.

Le 23, nous arrivons à la bifurcation du Maroni en Aoua et Tapanahoni. Nous

remontons cette dernière branche pendant un mille, et nous trouvons une petite

agglomération de carbets pouvant contenir environ cinquante personnes. Le chef

de cette bourgade, le Gran-man des Poligoudoux, et la plupart des habitants

sont allés danser au village de Malobi, chez les Youcas .

Partis depuis quatre jours, ils ne reviendront que demain. soir .

Je demande au chef qui remplace le Gran-man de me louer une petite pirogue pour

aller jusqu'à Malobi .

Il me répond par un refus catégorique : tout ce que je puis obtenir de lui,

c'est l'envoi d'un messager pour prévenir le Gran-man .

Les Poligoudoux tiennent à montrer qu'ils sont les gardiens de 1a tête du Maroni.

Le chef nous fait attendre deux jours.

Nous avons une soirée superbe : Mgr Emonet et moi nous nous promenons en long

et en large sur une grande place qui occupe le centre du village. Le sol argileux

est parfaitement tassé et soigneusement nettoyé; on en arrache jusqu'aux herbes.

C'est une belle promenade.

Nous éprouvons un vrai plaisir à mettre en mouvement nos jambes, ankylosées

à la suite de neuf jours de canotage, à raison de huit heures par jour en moyenne.

En somme, nous sommes enchantés de la première partie du voyage. Nous avons

parcouru cent milles marins en peu de temps et sans nous trouver incommodés

le moins du monde.

Nous nous sentons tous les trois aussi bien portants qu'à notre départ de Cayenne,

et cela nous fait bien augurer de l'avenir. Nous nous proposons mène de modifier

notre premier plan de voyage. Je soumets à mes compagnons le projet suivant

: Le P. Kroenner irait rejoindre ses paroissiens à Mana, par un affluent de

droite du Maroni, la crique Inini, par exemple ; je traverserais les montagnes

Tumuc-Humac avec Mgr Emonet; et nous nous séparerions une fois arrivés au de-là,

pour revenir, lui par l'Oyapock, et moi par le Yary et l’Amazone.

Pendant que nous nous livrons à ces combinaisons, l'équipage ayant fait connaissance

avec les indigènes se livre avec eux aux danses les plus frénétiques. C'est

à qui surpassera l'autre par l'agilité de ses mouvements et par le bruit qu'il

produira en frappant le sol de la plante de ses pieds.

Les noirs de Mana entonnent un de leurs chants favoris; les Bosch et les Poligoudoux

ne tardent pas à saisir l'air et les derniers mots du refrain; tous répètent

en choeur : Aya maman, aya maman! En attendant le Gran-man, je fais une

excursion en rivière avec une pirogue montée par deux nègres Poligoudoux; mon

but est de juger de l'importance relative des deux grands affluents du Maroni,

l'Aoua et le Tapanahoni.

Nous considérons l'Aoua comme la continuation du Maroni. En effet, un examen

attentif de la largeur et de la profondeur des eaux ainsi que de la vitesse

du courant nous fait estimer que le Tapanahoni est d'environ un tiers moins

important que l’Aoua.

D'après M. Vidal, au mois de septembre, c'est-à-dire au milieu de la saison

sèche, le débit de l'Aoua est de trente-cinq mille neuf cent soixante mètres

cubes par minute, tandis que celui du Tapanahoni est de vingt mille deux cent

quatre-vingt-onze mètres.

Les nègres Poligoudoux qui vivent au confluent de ces deux rivières nous ont

déclaré dans leur langage simple que l'Aoua est la maman du Maroni .

La Commission franco hollandaise, qui a remonté le Tapanahoni pendant cent soixante-douze

kilomètres, pensait avoir atteint un point très rapproché des sources. Mais,

au dire du Boni Apatou, qui est allé chez les Indiens Trios, le Tapanahoni s'étend

à une distance considérable du saut d'Hingui-Foutou, au pied duquel la Commission

s'est arrêtée .

D'après les relations des Roucouyennes, -le Tapanahoni aurait ses sources dans

la chaîne de Tumuc- Humac, en face de la rivière Parou.

Les nègres Poligoudoux sont des soldats noirs de la Hollande qui ont déserté

pendant les guerres soutenues par cette colonie contre les nègres Bonis. Les

Youcas, qui ont plusieurs villages sur le Tapanahoni, sont d'anciens esclaves

marrons fugitifs de Guyane hollandaise dans cette dernière colonie on les désigne

généralement sous le nom de nègres Bosch qui veut dire nègres des bois.

L'évasion de ces noirs marrons a commencé en 1712, après la prise de Surinam

par l'amiral français Cassar. La capitale de la Guyane hollandaise ayant été

imposée pour une somme d'un million et demi tenues de francs, les autorités

eurent la malheureuse idée de répartir cette contribution de guerre d'après

le nombre des esclaves

De grands propriétaires juifs qui voulaient se, ce soustraire à cet impôt engagèrent

une partie de leurs nègres à se réfugier dans la forêt. Beaucoup de ces le malheureux

préférèrent la vie misérable du grand bois à l'esclavage dans une colonie prospère.

Ces bandes de nègres marrons, dont le nombre augmentait tous les jours, finirent

par compromettre la sécurité des habitants isolés. Plusieurs plantations furent

complètement saccagées.

Les Hollandais leur déclarèrent la guerre ; mais la maladie d'un côté, de l'autre

les balles et les flèches d'ennemis acharnés, jetèrent le désarroi dans la petite

colonne d'expédition, qui dut renoncer à tenir campagne.

Devant des hostilités sans cesse renouvelées, les propriétaires de plantations

se virent obligés de traiter avec leurs anciens esclaves. Les conditions furent

discutées et signées en 1761 à l'habitation d’Auka.

Les esclaves obtinrent la liberté complète, à la condition qu'ils rendraient

à leurs maîtres, à partir de cette époque, les esclaves fugitifs qui viendraient

leur demander asile.

A la suite de ce traité, les nègres Youcas cessèrent leurs incursions guerrières

pour s'établir sur les bords du Tapanahoni.

Docteur Jules CREVAUX

(La suite à la prochaine livraison.)

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES

PAR M. LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MEDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE

1876-1877

TEXTE ET DESSINS INÉDITS .

III

Le Gran-man consulte le ciel, qui se montre propice, mais à des conditions inacceptables. — Une panique. — Encore la fièvre. — Saba malade. — Une toilette qui m'horripile. — Cotica. — Réception. — L'état-major du Grand-man. — Toujours la fièvre ! — Le H. P. Kroenner et Mgr Emonet tombent malades : je les renvoie au pénitencier de Saint-Laurent. — Seul ! — Josepi. — Une pluie diluvienne. — La tribu des Bonis et son histoire. —:Conséquences désastreuses d'une promesse non remplie : guerre entre des Hollandais et les Bonis. Guerre des Bonis avec les Oyampis. — Un brillant fait d'armes. — Guerre Guerre avec les Oyacoulets. — Reprise des relations entre les Bonis, les Hollandais et les Français.

Le Gran-man des Poligoudoux, au retour de ses fêtes et

de ses danses chez les Youcas, ne consent à nous donner des hommes qu'après

avoir consulté le ciel ou le Dieu (Gadou). Pour faire ces invocations, il se

barbouille le front avec une argile blanche, et parait ensuite à la fenêtre

d'une case, où il entonne une chanson lugubre qui ne dure pas moins de deux

heures. Ce noir, se livrant à des contorsions d'épileptique, et roulant ses

grands yeux dans leur orbite en regardant le ciel, nous fait songer involontairement

à un damné demandant une place au Paradis.

Le Gadou, nous dit-il, autorise le Gran-man à nous fournir des hommes, en remplacement

de deux de nos noirs malades et de tous nos Youcas qui nous abandonnent. Mais

les conditions qu'on veut nous imposer nous semblent tellement onéreuses, que

nous ne pouvons les accepter. Mgr Emonet, le R. P. Kroenner et moi, après avoir

pris conseil, nous nous décidons à nous mettre en route avec les huit hommes

d'équipage qui nous restent

Mes deux compagnons partent en avant avec le patron Bastien et ses Indiens Taponyes.

Je monte le deuxième canot, qui est le plus lourd, avec quatre noirs de Mana.

Arrivés à deux kilomètres du village, nous rencontrons un petit saut que la

première embarcation franchit sans beaucoup de peine. Cependant, au moment où

nous touchons l'obstacle, mes hommes sont pris tout à coup d'une véritable panique

en voyant que l'embarcation recule, et que la force du courant menace de nous

entraîner dans une grande chute. L'un d'entre eux s'étant jeté à l'eau, l'autre

ayant perdu sa pagaye, je me trouve dans une situation très embarrassante et

dont j'ai beaucoup de peine à sortir.

Le découragement de ces hommes, qui m'accusent de vouloir les faire noyer tout

exprès, m'oblige à revenir sur mes pas pour demander des secours aux Poligoudoux.

Bon gré mal gré, il faut que je passe par toutes les conditions que m'impose

le chef de la tribu.

L'excédant de mes bagages est déposé en toute hâte sur un deuxième canot, et

je m'empresse de rejoindre mes compagnons, qui commencent à s'inquiéter de moi.

Nous mettons six jours pour aller du village des Poligoudoux au pays des Bonis;

on pourrait facilement faire ce voyage en quatre jours; mais nos guides montrent

beaucoup de mauvaise volonté, et alors s'attardent à pêcher dans les sauts,

me faisant perdre ainsi un temps précieux. D'un autre côté, ces arrêts intempestifs,

en plein midi, nous exposent aux ardeurs d'un soleil torride qui commence à

altérer ma santé. Le quatrième jour, je suis pris d'un accès de fièvre, au moment

où nous arrivons au terme de notre étape, c'est-à-dire à l'endroit où nous allons

passer la nuit.

Impatient d'arriver au plus vite chez les Bonis, je veux partir en avant, avec

une petite pirogue que nous rencontrons sur notre route, mais les deux indigènes

qui la montent refusent de me prendre avec eux; sous prétexte que leur embarcation,

trop légère, pourrait chavirer dans les sauts qui nous séparent de leur village.

Je suis obligé de m'incliner devant cette observation, et il nous faut deux

jours pour faire un trajet de quelques heures avec mon misérable patron de canot,

qui se fait toujours un malin plaisir de nous exposer à l'ardeur du soleil.

Mon petit Saba, pris d'une fièvre intense, est obligé de se coucher dans mon

canot. Quant à moi, je ne parviens pas à digérer le modeste repas composé de

sardines et de biscuit que je prends avec mes compagnons sur une roche nue,

par une température excessivement élevée; je rejette tout, aliments et boissons

.

Cependant je me console en voyant que nous approchons du terme de cette pénible

excursion. Je supplie le patron de l'embarcation d'accélérer la marche; mais

au lieu de me répondre, ce vieillard sans pitié, me laissant en plein soleil,

perd deux grandes heures à faire sa toilette, c'est-à-dire à arranger son calimbé

et à se badigeonner le front avec de l'argile blanche.

Enfin nous arrivons, à la grande satisfaction de tout le monde, près du petit

village de Cotica, où est établi le Gran-man des Bonis.

Pour annoncer notre arrivée, j'ordonné à mes hommes de tirer quelques coups

de fusil en l'honneur de mes nouveaux hôtes. Cette manière de les saluer a le

don de leur plaire. Le cérémonial de l'arrivée terminé, je fais distribuer un

litre de tafia à tout l'état-major, et me hâte de gagner mon hamac, que j'ai

fait suspendre à l'écart. Depuis une heure, en effet, je sens ma tête tourner,

et je fléchis sur mes jambes comme un homme ivre. Sababodi se couche près de

moi; nous sommes tous les deux en proie à une fièvre violente.

Dans la soirée, malgré mon état pitoyable, je suis obligé de me lever pour apaiser

une querelle qui s'est élevée entre les Bonis et le capitaine Bastien sur un

sujet de peu d'importance, mais qui, blessant les coutumes de ces sauvages,

aurait pu avoir des conséquences graves. On entourait déjà le pauvre capitaine

avec des hurlements sauvages. Je parvins heureusement à faire cesser le malentendu.

Le mal empira jusqu'au troisième jour, à la fin duquel mon état s'améliora subitement;

mais ce fut le tour du R. P. Kreonner de tomber malade, et plus gravement que

moi, car la fièvre me laissait de courts moments de repos, tandis que, chez

mon compagnon, elle était absolument continue.

Pendant que je me rétablis assez rapidement et que la fièvre persiste chez le

R. P. Kroenner, Mgr Emonet est pris d'un léger mal de tête, un soir, en revenant

de la chasse; le lendemain, une violente crise se déclare dans la matinée. Le

surlendemain, il est sous le coup d'une fièvre comateuse qui, pendant deux jours,

ne nous laisse aucun espoir.

La constitution des deux missionnaires apostoliques est profondément altérée

par ces maladies de quelques jours. Je les fais descendre au plus vite, pour

les diriger sur l'hôpital du pénitencier de Saint-Laurent .

Mes compagnons ainsi partis, avec un Bonis et trois de nos hommes, je fais venir

le Gran-man, pour lui de demander une escorte et des vivres, afin de pouvoir

continuer ma route. Il me répond qu'il ne peut accéder à ma demande sans l'assentiment

du grand conseil, qui ne se réunira que dans deux jours.

Pendant ce temps, j'enrôle un mulâtre de la côte nommé Josepi, qui a passé sa

vie au milieu de ces sauvages. C'est, me dit-on, un habile patron de canot qui,

entre autres qualités précieuses, possède celle de pouvoir me servir en même

temps d'interprète. Je m'engage à lui payer dix francs par jour, et une gratification

de cinq cents francs, s'il m'accompagne jusqu'au terme de mon voyage, c'est-à-dire

jusqu'à l’Amazone.

Cet homme m'ayant été chaleureusement recommandé par un de mes collègues, je

lui donne en toute confiance la direction de mon équipage.

Cependant le conseil s'est réuni et à décidé, après de grandes délibérations,

que mon départ ne pourra avoir lieu que dans dix-sept jours, après la fin clos

fêtes données en l'honneur du Gran-man défunt.

IV

Constitution physique. — État moral. — Maladies

et remèdes. — Costumes. — Ornements. — Habitation. — Religion. — Magie. — Place

du Conseil .

Tous ces sauvages se ressemblent au physique et au moral.

Cela tient sans doute à ce qu'ils ont tous une origine commune, et qu'ils ont

vécu dans les mêmes milieux. Ce sont des noirs de la côte d'Afrique, qui ont

été esclaves plus ou moins longtemps dans la Guyane hollandaise, et qui sont

redevenus sauvages après un court séjour dans la forêt vierge.

Quelques femmes portent une jolie rosace autour de l’ombilic.

Cette espèce de tatouage se pratique en faisant de petites incisions sur la

peau. La cicatrice n'étant pas assez saillante après une première opération,

on est obligé de refaire quatre ou cinq fois des incisions sur les cicatrices.

Il est à noter que, chez les nègres, les plaies n'intéressant que le derme produisent

des cicatrices couleur de jais, tandis que les plaies profondes sont complètement

blanches après la guérison .

Ces sauvages ne se peignent pas la peau comme tous les indigènes de l'Amérique.

Ils se barbouillent le front avec une argile blanche lorsqu'ils font des invocations

à leur divinité.

Les hommes et les femmes se font des tresses en forme de couronne, et quelquefois

leur coiffure affecte une forme pyramidale.

Pour donner à leur chevelure la forme qu'ils désirent, ils enduisent leurs cheveux

d'un corps gras, tel que l'huile de carapa.

Les hommes ne portent jamais la barbe, qui est d'ailleurs peu développée. Ils

se rasent avec des tessons de bouteilles ou avec des couteaux plus ou moins

bien affilés.

Leurs peignes sont faits de bois. Les dents en sont très volumineuses et très

longues. Les jeunes gens se donnent beaucoup de peine pour faire de ces instruments

un véritable objet d'art, qu'ils offrent en signe d'amitié à la beauté de leur

choix.

Tous ces noirs ont des dents magnifiques et d'une blancheur remarquable. Le

premier soin d'un Boni ou d'un Youca en se levant, est de se laver la bouche

avec de l'eau tiède, que sa femme est chargée de préparer.

Jamais ils ne finissent un repas sans se rincer la bouche, mais cette fois avec

de l'eau froide.

Les hommes et les femmes, ainsi que les plus petits

enfants, ne passent jamais un jour sans se plonger dans la rivière.

Le plus souvent ils prennent leur bain quand ils ont très chaud. Ils trouvent

qu'il n'y a pas le moindre danger à se plonger dans l'eau au milieu de la plus

forte transpiration.

Leur état sanitaire est généralement satisfaisant. Les maladies les plus fréquentes

chez eux sont les maladies de la peau. Nous avons remarqué plusieurs cas d’éléphantiasis.

Les ulcères des membres inférieurs sont assez fréquents.

Ces sauvages ont généralement la vue bonne.

Le strabisme et les affections de la conjonctive et de la cornée sont rares.

Celles du cristallin sont plus communes; nous avons rencontré un assez grand

nombre de vieillards atteints de cataracte.

Les maladies des nerfs de la moelle et du cerveau sont beaucoup moins communes

que dans la race blanche : cela tient sans doute à ce que les noirs ont le système

nerveux beaucoup plus apathique que les blancs.

La scrofuleuse est peu fréquente.

Nous n'avons pas rencontré d'individus porteurs de cicatrices provenant d'abcès

ganglionnaires, mais nous avons vu une jeune fille et un enfant atteints de

coxalgie.

Les infirmes, ne connaissant pas l'usage des béquilles, se traînent péniblement

en s'appuyant sur un grand bâton.

L'anémie et la chlorose se traduisent par une décoloration de la peau. On peut

établir, en fait général, que ces sauvages se portent d'autant mieux, et paraissent

d'autant plus beaux, que leur tégument cutané est d'un noir plus brillant et

plus foncé.

Beaucoup d'enfants ont le ventre très volumineux.

Les hernies ombilicales sont extrêmement fréquentes, mais peu volumineuses.

Cette infirmité provient peut-être de ce qu'ils coupent le cordon au ras de

l'ombilic. Parmi les plantes usitées par ces sauvages pour le traitement des

maladies, nous n'en avons remarqué qu'une seule présentant un intérêt réel.

C'est le bamba, qui donne un liquide limpide et aromatique (ouata bamba, eau

de bamba) dont ils se servent pour la destruction de leurs parasites.

Ils obtiennent ce liquide en faisant des incisions profondes dans le tronc de

l'arbre désigné sous le nom de bamba, et qui appartient à la famille des laurinées .

Ces noirs, redevenus sauvages, n'ont pas tardé à réduire leur costume à sa plus

simple expression. La plupart des femmes ne portent, pour tout vêtement, qu'un

morceau d'étoffe de dix centimètres carrés, suspendu, comme un linge qu'on fait

sécher, à une ficelle fixée autour de la ceinture. Dans les grandes circonstances

seulement, elles s'enveloppent d'un morceau d'étoffe, qui va de la ceinture

jusqu'à mi-cuisses (camisa) .

Les hommes portent un linge passé entre les cuisses et fixé à une ceinture à

l'avant et à l'arrière (calimbé). Les hommes et les femmes ont de nombreux colliers

et des anneaux au cou; aux poignets et aux jarrets. Ces sauvages tiennent beaucoup

à leurs ornements. Les nègres Poligoudoux, qui m'accompagnent jusque chez les

Bonis, n'ont jamais voulu se présenter à leurs voisins sans avoir revêtu toutes

leurs parures.

Ces colliers ont généralement une signification religieuse. Le vieux chef Yagui,

dont j'ai déjà parlé, porte au cou un morceau d'argile dans lequel se trouve

englobée la tête d'un aiglon, de façon que le bec seul paraisse à l'extérieur

.

Ce bonhomme m'ayant prêté son collier pour le dessiner, me demanda un peu de

rhum en récompense de ce petit service. J'ai constaté qu'il avait insufflé ce

liquide sur son morceau de terre sans en avaler une goutte.

C'était une offrande qu'il faisait à son Dieu ou Gadou.

Les Bonis vivent généralement sous des huttes carrées, recouvertes de feuilles

de palmier. Quelques unes de ces habitations sont ouvertes à tous les vents.

La plupart sont fermées de tous les côtés, et l'on ne peut y entrer que par

un orifice étroit et très bas, qui est quelquefois fermé par une porte munie

d'une serrure en bois.

Nous avons vu une seule maison ayant un étage; où l'on ne pouvait d'ailleurs

monter que par une échelle appuyée contre la fenêtre.

C'est dans cette espèce de réduit, qui sert en même temps de poste, que le Gran-man

des Poligoudoux fait des invocations au Gadou, comme on le voit page 353 .

On trouve généralement, à côté des maisons, des calebasses coupées en deux et

placées sur un trépied en bois, élevé à un mètre du sol.

Ces calebasses contiennent des herbes cuites à l'eau, qu'on pourrait prendre

pour une soupe à l’oseille.

Cette décoction possède toutes sortes de propriétés magiques.

Une jeune fille buvait de ce breuvage pour se faire aimer, disait-elle, par

un de nos canotiers.

Sur le seuil de la maison, on remarque un bâton auquel est suspendu un petit

linge provenant du calimbé d'un des ancêtres.

Ce chiffon, qu'ils arrosent fréquemment, en manière de sacrifice, est chargé

d'empêcher l'introduction des voleurs. C'est une image des dieux lares des Romains.

Les maisons qui constituent un village sont disposées en une circonférence plus

ou moins régulière; l'espace libre qui se trouve au milieu sert de place publique.

Les femmes y font sécher le riz ou préparent les racines de manioc pour faire

de la cassave et du cachiri [9] .

C'est sur cette place que les anciens, assis sur des escabeaux, délibèrent gravement

sur toutes les questions qui intéressent la tribu.

Cette place est balayée tous les matins au lever du soleil. Les plus petits

brins d'herbe sont soigneusement arrachés par les femmes, afin de débusquer

les serpents, les araignées-crabes, les scorpions, enfin les milliers de bêtes

venimeuses qui mettent à chaque instant la vie des enfants en péril.

Dans tous les villages j'ai remarqué une petite habitation soigneusement fermée,

située en un endroit un peu écarté. En passant chez les nègres Paramakas, j'avais

eu l'idée de m'établir dans cette habitation, afin de reposer plus tranquillement.

Personne n'est venu me déranger pour voir mes bagages.

Ces sauvages ne pénétraient pas dans cette case, même lorsque je les appelais

pour leur faire des cadeaux.

La réserve de ces populations, qui ennuient si souvent le voyageur par leur

indiscrète curiosité, m'étonna fortement; j'ai su plus tard que cette maison

est un temple exclusivement réservé aux femmes pendant certaines périodes .

Chez les Bonis, j'ai trouvé une petite case au milieu de laquelle se dresse

une grossière statue en argile, remarquable par ses immenses mamelles.

Cette espèce de divinité s'appelle maman-groon (mère de la terre).

Ayant demandé aux Bonis si ce n'est pas cette déesse qui fait pousser le manioc

et le riz, ils me répondirent, en riant, que maman-groon ne fait rien autre

chose que de s'amuser .

En voyant à ses pieds un tambourin et divers instruments de musique, j'ai pensé

que c'est la déesse de la danse et des plaisirs.

V

Forêt. — Pirogues. — Productions naturelles.

— Animaux, Péche et chasse.

La forêt vierge, qui couvre presque toute l'étendue des Guyanes, ne permet pas

l'usage des bêtes de somme : on est obligé ou bien d'aller à pied, ou bien de

naviguer sur les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays.

Les nègres Bosch passent une grande partie de leur existence à courir les rivières.

Les embarcations dont ils se servent sont faites d'un tronc d'arbre creusé à

coups de hache; elles sont très longues, mais très étroites, l'avant et l'arrière

fortement relevés. Les bois dont ils se servent sont souvent le grignon et le

bamba. Ce dernier est préféré à cause de sa légèreté et de sa résistance à la

putréfaction.

Les Bonis évitent surtout de se servir du bois d'un arbre qui possède la propriété

de conduire l’électricité.

Plusieurs d'entre eux naviguant dans une crique où il y avait des gymnotes électriques,

avec des canots faits du bois bon conducteur, ressentirent des secousses qui

les firent tomber à la renverse.

Leurs pagayes, étroites et très allongées, ont la forme d'une lance.

Pour calfater leurs pirogues, ils se servent de l'aubier, préalablement écrasé

à coups de massue, d'un grand arbre (Bertholetia excelsa.) qui donne une amande

enveloppée d'une coque trigone : coque que les habitants du bas Yary expédient

en Europe sous le nom de castâna .

En guise de goudron, ils imprègnent cette étoupe d'une substance dure, noirâtre,

appelée manil.

Cette résine est employée par les indigènes des Guyanes pour enduire les fils

des arcs et des flèches.

Les voyageurs qui remontent le Maroni ne doivent pas compter sur les produits

agricoles des populations noires.

Ils doivent se procurer, dans le bas des rivières, la quantité de couac et de

riz indispensables pour arriver chez les Roucouyennes de l'Itany.

Depuis Sparouine jusqu'au village des Roucouyennes, on doit se considérer comme

traversant un désert de plus de cent lieues de largeur, nécessitant trente jours

de navigation à raison de huit heures par jour .

Les nègres des grands bois cultivent quelques plantes : le riz, les ignames,

les patates, le maïs, les cannes à sucre; mais ils s'occupent si peu de ces

diverses plantations qu'il est à peine utile de les mentionner .

Le riz. Le riz est remarquable par la grosseur de ses grains. Il se conserve

bien moins que le riz acheté à Cayenne, venant de Chine, sans doute, parce que

sa dessiccation n'est pas aussi complète.

Pistaches. Nous avons mangé quelques pistaches qui nous ont paru plus belles

que celles du Sénégal; il est à regretter que cette culture soit à peu près

abandonnée.

Café. Le café est d'un grain très gros et très aromatique; mais on à beaucoup

de mal à s'en procurer plus de quelques poignées.

Coton. Le coton est également de bonne qualité, mais excessivement rare; la

plupart des hamacs sont de fabrication indienne.

Tabac. Le tabac est bon, mais rare. Les nègres Bosch des deux sexes fument la

pipe et la cigarette.

Les pipes sont faites avec de l'argile qu'ils font cuire comme les vases en

terre.

Les Bonis connaissent l'usage du tabac. Les personnes des deux sexes fument.

Ils remplacent le papier à cigarette par l'écorce de divers arbres qui se divise,

après dessiccation, en lamelles minces; leurs cigarettes sont longues d'environ

quinze centimètres ; elles renferment une feuille de tabac non découpée. Pour

les empêcher de se dérouler, ils les entourent avec une ou deux petites lanières

de la même écorce.

Les Bonis ont une manière particulière de priser : ils se servent, non pas de

la poudre de tabac, mais du produit d'une macération concentrée de cette plante.

A les voir aspirer par le nez ce liquide noir, qui retombe ensuite sur leurs

lèvres, on ne se sent guère de velléité de les imiter.

Légumes. La culture des légumes est insignifiante; les abatis ne contiennent

que du piment, quelques calalous et des melons d'eau .

Ce dernier fruit était autrefois cultive en très grande quantité. J'ai déjà

dit que le village de Pampou-groon, qui à été occupé par les Bonis fuyant les

Hollandais, tirait son nom de pampou, melon d'eau, et de groon, qui veut dire

terrain. .

Arbres fruitiers. On trouve également quelques arbres fruitiers aux alentours

des villages. Ce sont des manguiers, des bananiers, des orangers, des papayers

et quelques ananas. On rencontre plusieurs manguiers d'une taille gigantesque

près de Cotica, à l'endroit où s'élevait le village de Pobianchi (Providence),

qui était jadis habité par le chef de la tribu.

Sucre. On cultive quelques cannes à sucre, pour les manger au fur et à mesure

qu'elles mûrissent, sans aucune préparation. On en fait aussi une boisson légèrement

fermentée, qui est des plus agréables.

Nous l'avons toujours trouvée de beaucoup supérieure au cachiri, qui est, ainsi

que nous l'avons expliqué déjà, un produit de la farine de manioc fermentée.

Pèche. La pèche et la chasse sont les occupations favorites de ces sauvages.

La pèche ne se fait guère que de deux façons. On prend les petits poissons avec

des plantes enivrantes, telles que le conami, le sinapou et la liane du robinia

nicou. Les deux premières sont cultivées dans tous les abatis, tandis que le

nicou se récolte dans la forêt vierge, sur le bord des rivières.

On chasse plutôt qu'on ne pèche le gros poisson au moyen de flèches en roseau

terminées par un harpon. Les principaux poissons qu'on prend de cette façon

sont le coumarou, l'aymara et le cocota.

Le coumarou est un poisson qui se tient dans les eaux vives et limpides des

sauts. Il pèse trois ou quatre livres; sa chair blanche et ferme est excellente,

rôtie ou bouillie avec du piment.

La partie la plus recherchée est celle qui est voisine de la tète; les sujets

les plus gras sont les plus estimés.

Lorsque la pèche est abondante, on voit les Bonis ouvrir le ventre aux poissons

et les rejeter aussitôt s'ils ne trouvent pas assez de graisse autour des intestins.

Le coumarou, très musclé, jouit d'une vivacité extraordinaire; on l'attaque

généralement au moment où il remonte les rapides. On le trouve en telle quantité

dans certains sauts de l'Aoua et du Yary, qu'on peut en prendre deux ou trois

en l'espace de quelques minutes.

Le coumarou atteint par une flèche munie d'un harpon continue sa course, mais

il nage beaucoup moins vite, non seulement à cause de sa blessure, mais parce

que le poids de la flèche tend à le renverser de côté. Lorsque ces poissons

sont en grand nombre, les Bonis lancent quatre ou cinq harpons à la suite, sans

s'inquiéter du résultat de leurs coups.

Ce n'est qu'après avoir épuisé tous leurs engins qu'ils se mettent à la poursuite

des poissons blessés.

En retirant le poisson de l'eau, il faut avoir soin de tenir un sabre d'abatis

dans la main droite, afin d'assommer l'animal quand sa tête paraît à fleur d’eau.

La pêche au coumarou est une véritable passion, non seulement pour les noirs,

mais pour tous les Indiens des hautes Guyanes; les nègres Bosch ne passent jamais

un saut sans s'arrêter pendant des heures-entières à cette occupation récréative.

Pendant ce temps, le voyageur est abandonné en plein soleil, et n'a d'autre

ressource pour se délasser que de se promener sans abri sur des rochers qui

lui brûlent les pieds.

Ce sont ces arrêts intempestifs qui ont failli causer la mort des deux missionnaires

qui nous accompagnaient, et du pauvre petit Indien qui me servait de domestique.

Ce qui exaspère surtout le voyageur, c'est de voir ses canotiers s'amuser à

pêcher lorsqu'ils ont déjà du poisson en quantité plus que suffisante. Cependant

malheur à lui s'il s'impatiente et se laisse aller jusqu'à adresser des reproches

à ses hommes pour les rappeler à leur devoir ! Car, plus il s'emportera, plus

ceux-ci s'obstineront à le laisser cuire aux ardeurs du soleil.

L'aymara, plus gros que le coumarou, pèse quatre on cinq kilogrammes; il présente

une certaine analogie de forme avec la carpe de nos rivières; sa chair tendre

et grasse est meilleure bouillie avec du piment que rôtie.

La meilleure partie est la queue. Ce poisson à l'inconvénient de se conserver

très peu de temps par le boucanage ; la graisse qui continue à suinter, même

après cette opération, amène très rapidement la putréfaction.

L'aymara ne vit que dans les eaux calmes; on le rencontre surtout près de l'embouchure

des petites criques, où on le voit dormir sur la vase.

Pour le surprendre au gîte, il faut avoir soin de marcher très doucement avec

une légère pirogue. Un jour, un de nos hommes a tué à coups de fusil un gros

aymara qu'il avait aperçu dormant dans le tronc d'un arbre pourri, tombé au

milieu de la rivière. Il est impossible de tirer un second coup sur un poisson

manqué, car en fuyant il trouble tellement la vase qu'il n'est plus visible.

L'aymara blessé se réfugie souvent dans des racines ou des broussailles, où

il parvient quelquefois à se dégager de la flèche qui le blesse.

Si l'on voit -qu'il est sur le point de s'échapper, il faut s'empresser de lui

décocher un nouveau harpon. L'aymara et le coumarou se nourrissent de graines,

d'herbes, ainsi que de petits poissons : On les trouve en grand nombre

sous les copayers (copahiva Guyanensis) qui laissent tomber leurs graines dans

la rivière. Nous avons vu souvent le coumarou manger les herbes qui couvrent

les roches des rapides et qui sont alternativement baignées et desséchées dans

les diverses saisons de l'année. Le mourera Fliuviatilis, remarquable par ses

jolies fleurs violettes et ses feuilles, qui ressemblent beaucoup à celles de

l'acanthe, est désigné par les noirs du Maroni sous le nom de coumarou nianian

(nourriture des coumarous).

Le Comata (langue bosch), Alamachi (langue roucouyenne), est un poisson moins

volumineux que le coumarou, et remarquable par la singulière conformation de

sa bouche, qui à la forme d'un véritable suçoir. Cet animal aspire, avec cet

organe, le limon qui se trouve sur les roches. C'est un véritable géophage :

nous n'avons jamais ouvert les entrailles de ce singulier animal sans les trouver

remplies d'une grande quantité de boue. Il est probable que la terre dont il

se nourrit contient en abondance des animaux et des plantes microscopiques.

Les Bonis s'amusent quelquefois à lancer des flèches sur un poisson désigné

sous le nom de piraï. Cet animal, un peu plus gros que le coumarou, est très

redouté de tous les indigènes des Guyanes.

Deux Bonis, que nous avons eus à notre service, ont été attaqués par ce poisson

pendant qu'ils traînaient des pirogues dans les chutes. L'un d'eux à eu deux

doigts de pied enlevés, l'autre à perdu un gros morceau des chairs du talon

.

Ces poissons suivent quelquefois les embarcations, comme les bonites et les

requins qui nagent dans les eaux du navire; il est très dangereux de mettre

ses mains dans la rivière pour les rafraîchir.

Un jour, un de nos hommes ayant éprouvé de la résistance en relevant sa pagaye,

nous a dit que ce devait être quelque piraï qui s'y était attaché. En effet,

nous avons pu nous convaincre de la puissance des mâchoires de ce poisson, en

voyant l'empreinte profonde de ses dents à l'extrémité de la rame .

Il ne faut pas supposer que ces sauvages sont tous d'une grande habileté à frapper

le poisson de leurs flèches. Quelque uns d'entre eux sont même d'une insigne

maladresse.

Durant mon séjour chez les Bonis, je fus une fois réveillé par une dispute très

vive entre l'homme et la femme d'une case voisine de la nôtre. La cause de cette

querelle de ménage était la maladresse du mari, auquel sa femme se plaignait

d'en être réduite à ne manger que des queues de coumarou et des têtes d'aymara,

c'est-à-dire les plus mauvais morceaux de ces poissons, que lui distribuaient

les voisins.

Chasse: — Les noirs du Maroni ont une passion extrême pour la chasse. Ils ne

naviguent jamais sans avoir des chiens dans leurs embarcations; et quand ceux-ci,

apercevant ou flairant un gibier sur la berge, donnent de la voix, les canotiers

abordent au plus vite, et poursuivent le gibier pendant des heures entières.

Il arrive souvent au voyageur de se trouver inopinément abandonné dans une pirogue,

qu'il est obligé de garder jusqu'au retour de son équipage.

Il ne faut pas lutter contre leur entraînement pour la chasse : ce serait un

infaillible moyen de les amener à la désertion.

Nous avons remarqué un grand luxe de chiens chez les Bonis, qui font tous les

ans des voyages de plus de cent lieues pour se les procurer chez les Indiens

Roucouyennes de l'Itany et du Yary.

Les armes dont ils se servent pour la chasse sont, outre les flèches, quelques

mauvais fusils qu'ils échangent dans le bas du fleuve.

Les gibiers principaux sont : Parmi les mammifères : le tapir, le pata, le cabiai,

l'agouti, le singe rouge, le conata, le macaque, l'aï ou paresseux et le tigre;

Parmi les oiseaux : le hocco, la maraille, le paracoi, le canard sauvage, l'ara,

le toucan ; .

Parmi les sauriens et les reptiles : l'iguane, le caïman, le boa et autres serpents.

Mammifères. — Le tapir. - Ce pachyderme, très commun dans les Guyanes, est connu

par les noirs de la côte sous le nom de maïpouri, tandis que tous les Indiens

(Emerillons, Roucouyennes, Galibis) l'appellent tapir. De la grosseur d'un petit

cheval, il a beaucoup de ressemblance avec l'éléphant. Il a le dos très large,

les jambes courtes, le nez terminé par une espèce de trompe. Cet organe, qui

se raccourcit à volonté, sert au toucher et non à la préhension : le tapir prend

les objets avec ses dents.

Durant notre voyage nous avons trouvé très souvent des empreintes de cet animal,

et aussi bien dans le haut des rivières que près de leur embouchure.

Le tapir se tient généralement aux environs des cours d'eau. On s'assure facilement

de sa présence par les profondes empreintes qu'il laisse dans l’argile.

Ses membres antérieurs sont terminés par quatre doigts recouverts de sabots,

et les postérieurs par trois seulement.

Les déjections de cet animal, qu'on rencontre à chaque instant sur les rives

du Maroni et du Yary, ont la plus grande ressemblance avec celles du cheval.

Le tapir se nourrit exclusivement de plantes herbacées.

Le tapir circule surtout pendant la nuit; nous avons été réveillés quelquefois

par son passage à quelques pas de nos hamacs. On l'entend, dans l'obscurité,

brouter l'herbe et les jeunes pousses qui se trouvent sur les bords de la rivière.

On pourrait croire que cet animal, qui n'a pour toute défense que l'épaisseur

de sa peau, souffre beaucoup des tigres; mais un Boni nous à dit avoir achevé

un grand tigre qui avait été blessé dans une lutte avec un maïpouri.

Celui-ci, attaqué par derrière au moment où il dormait paisiblement, s'était

précipité tète baissée au milieu d'un fourré très épais, et y avait assommé

son adversaire.

La tète du tapir comprimée latéralement agit comme l'éperon d'un navire pour

ouvrir un passage à travers les fourrés les plus épais .

Cet animal est assez facile à tuer lorsqu'on le surprend au moment où il traverse